Pandemi Seharusnya Tidak Menjadi Simalakama antara Kesehatan/Ekonomi.

(Sebuah utas)

(Sebuah utas)

Selamat malam, tweeps.

Seminggu menjelang Idul Fitri, dan di tengah wacana “relaksasi PSBB” yang mengemuka, izinkan kami menyampaikan ulasan umum “state of the pandemic” di Indonesia saat ini, sekaligus beberapa keprihatinan.

Seminggu menjelang Idul Fitri, dan di tengah wacana “relaksasi PSBB” yang mengemuka, izinkan kami menyampaikan ulasan umum “state of the pandemic” di Indonesia saat ini, sekaligus beberapa keprihatinan.

10 minggu berlalu sejak tiga pasien COVID-19 pertama diumumkan Indonesia. Angka resmi terkini, sudah 17.514 orang terinfeksi dan 1.148 meninggal akibat COVID-19 di Indonesia. Tabulasi data daerah bahkan mengindikasikan jumlah kematian sudah melebihi 3000.

Karena angka tes harian per sejuta penduduk yang dilakukan di Indonesia masih salah satu yang terendah di dunia, dapat dipastikan bahwa jumlah orang yang sudah terinfeksi COVID-19 di negeri ini jauh lebih tinggi dari angka resmi di atas, demikian pula angka kematiannya.

Pesan utamanya di sini: kita tidak tahu. Kita tidak tahu sudah seberapa luas wabah ini menyebar di Indonesia. Di mana saja? Berapa angka kematian sesungguhnya? Kita tidak tahu seberapa efektif PSBB selama ini berhasil membengkokkan kurva wabah ini.

Kita tidak tahu apakah pemerintah lebih tahu daripada kita dan, jika iya, mengapa kita tidak diberi tahu. Kita tidak tahu mengapa ilmuwan dan analis kesulitan mendapatkan akses data. Bahkan, mengapa antaraktor pemerintah pun masih ada sekat-sekat informasi?

Kita tidak tahu, apa kabar upaya persiapan pandemi yang rupanya seduah dilakukan bertahun-tahun sebelum ini. Ada di mana saja ahli-ahli yang terlibat? Apa kabar semua pengetahuan yang dihasilkan selama itu?

Misterius, memang. Kenapa kabutnya begitu pekat?

Misterius, memang. Kenapa kabutnya begitu pekat?

Di tengah pekatnya kabut ini, ada sinyal kuat bahwa pemerintah sudah mantap menyongsong era Normal Baru (Norba), di mana kita diminta berdamai dengan korona dan tetap tenang, karena ketenangan adalah setengah dari kesembuhan.

Ya, agaknya mayoritas kita diproyeksikan akan kena.

Ya, agaknya mayoritas kita diproyeksikan akan kena.

Dalam rangka menyongsong Normal Baru, PSBB akan direlaksasi agar ekonomi bisa digenjot kembali, bahkan sudah ada tenggat yang sangat spesifik kapan kurva wabah diminta sudah harus turun—yaitu sekarang, pertengahan Mei—dengan cara apa pun.

https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="🙂" title="Slightly smiling face" aria-label="Emoji: Slightly smiling face">

https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="🙂" title="Slightly smiling face" aria-label="Emoji: Slightly smiling face">

Sempat beredar cuplikan paparan dari salah satu kementerian dengan jadwal yang sangat runut kapan berbagai kegiatan ekonomi dapat jalan kembali. Juga sudah ditetapkan bahwa kelompok usia di bawah 45 lebih kebal, sehingga boleh bekerja kembali. Semoga tanpa bawa oleh-oleh virus.

Tapi, mengutip twit @ari_ap berikut, apakah dari pihak virus sudah ditanya?  https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="🤭" title="Face with hand over mouth" aria-label="Emoji: Face with hand over mouth"> https://twitter.com/ari_ap/status/1257965016365641730?s=19">https://twitter.com/ari_ap/st...

https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="🤭" title="Face with hand over mouth" aria-label="Emoji: Face with hand over mouth"> https://twitter.com/ari_ap/status/1257965016365641730?s=19">https://twitter.com/ari_ap/st...

Dalam arsenal perangkat melawan pandemi, PSBB (ya, lokdon, karantina wilayah, apa pun) hanyalah salah dari sederet alat untuk membengkokkan kurva epidemi ke ambang yang terkendali. Alat lain adalah pengetesan dan pelacakan kontak, kewajiban masker untuk semua, jaga jarak, dst.

Fungsi utama PSBB adalah memberi peluang kepada negara-negara yang “telat ngangkat” untuk mengejar si virus, melipatgandakan kapasitas tes, produksi APD, meningkatkan sistem kesehatan publik, merekrut pasukan pelacak kontak, dan hal esensial lain dalam konteks pengendalian wabah.

Dalam strategi melawan pandemi, pembatasan sosial—apa pun istilahnya—adalah hal yang seharusnya tidak berlarut-larut jika dilakukan efektif, terutama mengingat betapa besar disrupsi atas kehidupan dan ongkos ekonomi yang harus dibayar.

Ya, kami sangat paham begitu kencang greget untuk kembali berkegiatan dan beramai-ramai. Semua lelah. Kami pun lelah. PSBB telah menimbulkan dampak psikologis dan ekonomi yang amat dalam dan traumatis bagi banyak orang.

Jutaan orang telah kehilangan sumber penghidupan. Jutaan kena PHK dan merosot ke jurang kemiskinan. Banyak usaha, dari kecil-menengah sampai unicorn kebanggan anak bangsa pun mengalami penyusutan masif, bahkan kebangkrutan.

Beberapa BUMN besar pun mengalami tekanan. Rating utangnya kini ambruk setara junk, dan ada sukuk yang akan jatuh tempo segera. Sementara likuiditas sangat tipis.

Persoalannya sekarang, apakah ekonomi, kepercayaan investor, dan rasa aman publik akan serta merta pulih dengan “relaksasi” ini? Dan lebih penting lagi: apakah COVID-19 akan manut dan terkendali hanya dengan ajakan “berdamai”?

Jika kemudian terjadi lonjakan kasus, sistem kesehatan mulai kewalahan, dan tenaga kesehatan kita mulai berguguran lagi, apakah warga akan rela diminta berdiam di rumah lagi? Terlebih bagi yang sudah kehilangan pendapatan, pekerjaan dan anggota keluarga, apakah semua ini sia-sia?

Kita semua tentu berharap bahwa setelah sekian lama berdiam di rumah, kita seharusnya sudah berhasil membengkokkan kurva, mencekik Covid, meringankan beban tenaga medis dan penggali kubur, dan kehidupan berangsur bisa pulih kembali.

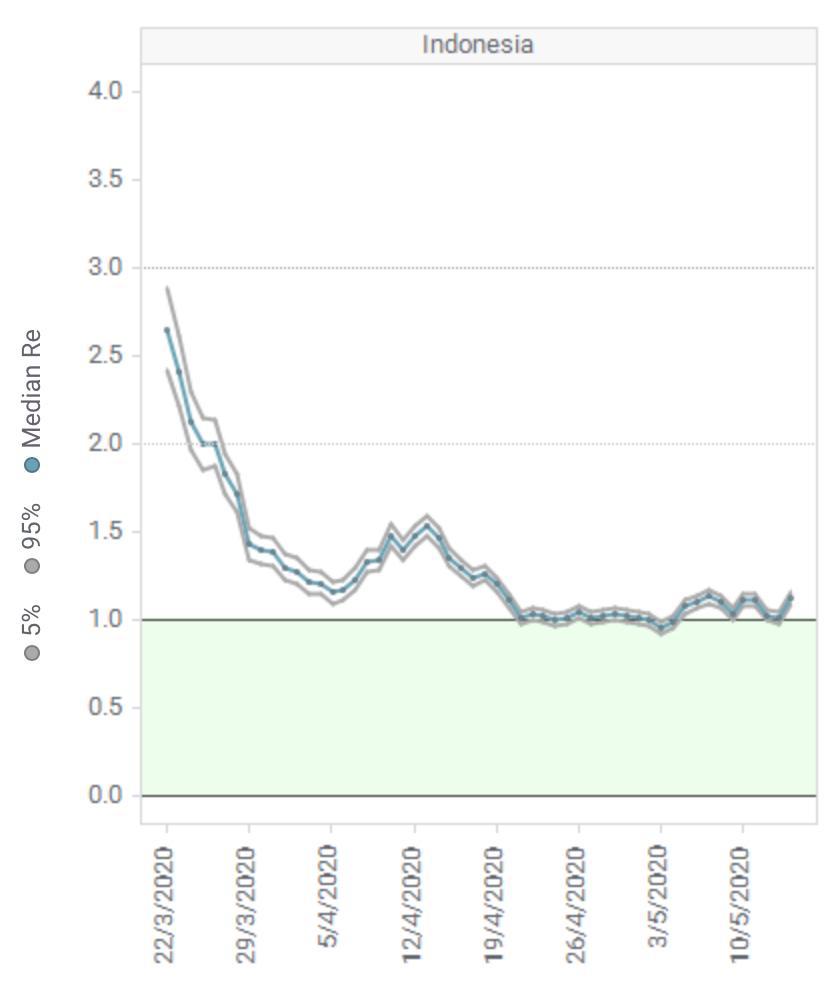

Namun, maafkan, kami perlu memberi kabar buruk: berdasarkan angka resmi sekali pun, kurva pandemi ini belum turun. Laju penyebaran (Rt) dan confidence intervalnya masih di atas angka 1.

Kabar lebih buruknya lagi, angka resmi dan grafik di atas mencerminkan potret sebaran 2-4 minggu lalu, mengingat ada jeda inkubasi antara saat orang terinfeksi dengan penampakan gejala, dan antara saat dites hingga hasil diumumkan. Angka riil hari ini pasti beberapa kali lipat.

Dan ini kabar terburuknya:

Dua bulan ke depan adalah masa paling berbahaya bagi Indonesia.

Dua bulan ke depan adalah masa paling berbahaya bagi Indonesia.

Belajar dari sejarah wabah Flu Spanyol yang melanda dunia seabad lalu, angka kematian terbesar terjadi pada gelombang kedua, setelah orang lelah berdiam di rumah pada gelombang pertama lalu keluar bergaul karena merasa keadaan aman-aman saja.

Melihat rekam jejak penegakan hukum PSBB di banyak tempat, banyaknya perkumpulan dan keramaian yang dibiarkan (kasus McD Thamrin, salat tarawih berjamaah), bahkan yang terjadi akibat kacaunya kebijakan (penumpukan penumpang di bandara)...

… komunikasi publik yang tidak konsisten dan membingungkan, kacaunya koordinasi antarlembaga dan antarlevel pemerintahan hanya 2 minggu menjelang relaksasi PSBB yang diwacanakan ini, kami ingin menyerukan kepada semua pihak untuk jangan lengah, justru tingkatkan kewaspadaan.

Kami khawatir relaksasi yang tidak dilandaskan data yang kokoh, tanpa strategi yang jelas bagaimana melakukannya dengan aman, tanpa komunikasi krisis dan komunikasi risiko yang genah, tanpa sosialisasi dan penegakan aturan jaga jarak dan mobilisasi penduduk yang teratur ...

... alih-alih memulihkan, kebijakan ini dapat memperdalam krisis yang kita hadapi, termasuk semakin memukul perekonomian.

Maka, sebelum relaksasi pembatasan sosial apa pun dilakukan, ada beberapa hal yang ingin kami ingin tegaskan sebagai prasyarat.

Maka, sebelum relaksasi pembatasan sosial apa pun dilakukan, ada beberapa hal yang ingin kami ingin tegaskan sebagai prasyarat.

Pertama, kami tidak akan bosan menyerukan kepada pemerintah untuk transparan tentang data, bukan saja angka kasus dan kematian akibat Covid, tapi juga data proxy lain, seperti data penguburan, data klaim BPJS, dan banyak dataset lain untuk menjelaskan skala wabah.

Transparansi adalah esensial. Selain merupakan hak warga negara yang diatur dan dilindungi beberapa undang-undang, transparansi data membantu pemerintah mendapatkan masukan kebijakan yang mumpuni dari ahli yang dapat mengakses dan mengalisis data tersebut.

Anggapan atau ketakutan bahwa "warga akan panik" jika tahu angka sesungguhnya adalah tidak berdasar. Ya, mungkin publik akan bingung sejenak, tapi tenang aja. Orang Indonesia pemaaf kok.  https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="😉" title="Winking face" aria-label="Emoji: Winking face">

https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="😉" title="Winking face" aria-label="Emoji: Winking face">

Kedua, kami mendorong pemerintah melakukan upaya proaktif untuk mengampu data tersebut. Misalnya, dengan meningkatkan kapasitas tes PCR yang lebih ambisius dari target 10.000 tes/hari yang ditetapkan Maret lalu, ketika angka kasus yang terkonfirmasi masih relatif sedikit.

Dengan 10,000 tes/hari, butuh 9 bulan untuk mengetes 1% populasi Indonesia. Itu terlalu sedikit. Mari kita curahkan pikiran dan sumber daya untuk mewujudkan level yang lebih ambisius: 100,000 tes/hari.

Negara lain bisa. Indonesia mestinya bisa juga dong.

Negara lain bisa. Indonesia mestinya bisa juga dong.

Selain itu, lakukan survei serologi skala besar dan berkala untuk memberi gambaran tentang proporsi populasi yang sudah/pernah terinfeksi COVID-19, walau tidak menunjukkan gejala.

Berikutnya, kami ingin menyoroti strategi komunikasi publik pemerintah yang tidak berpijak pada prinsip-prinsip komunikasi krisis yang benar. Alih-alih mengomunikasikan kewaspadaan, kami khawatir kata-kata kunci semacam “relaksasi” justru akan menempatkan publik dalam bahaya.

Prinsip utama dalam komunikasi krisis adalah: sampaikan keadaan sebenar-benarnya, apa adanya. Terutama, sampaikan bahaya dan risiko yang dihadapi agar warga waspada, bersiap, dan tahu langkah-langkah apa saja yang bisa mereka ambil untuk mengamankan diri.

Yang terpenting, komunikasi krisis yang transparan akan meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah sehingga, sebagai imbal balik, publik juga akan patuh pada anjuran dan perintah otoritas, terutama dalam keadaan genting.

Maka kami menyerukan kepada para punggawa komunikasi di lingkar dalam sana, hentikan narasi "kabar baik" yang membuai dan tidak berdasar sains. Dalam pandemi, tidak ada kematian massal akibat stress. Siapa pun yang mengatakan begitu antara terkecoh atau sedang mengecoh.

Lebih khusus lagi, hentikan narasi polarisasi yang membelah publik, misalnya, antara kubu pro-lokdon vs anti-lokdon, pro-kesehatan vs pro-ekonomi. Pesta-pesta 2019 sudah lama lewat, om dan tante. Mari ngga usah pengar dan fokus.

Mari berargumen secara dewasa. Kita ada di kekacauan yang sama. Tentu kita sama-sama ingin keluar dari keadaan ini dengan utuh.

Kritik publik dan para ahli mohon diterima sebagai masukan konstruktif untuk koreksi. Itu memang peran kami, selain sumbangsih utama yang dapat kami berikan. Dan itu memang pantas kami lakukan. Kami, publik, yang memberi mandat kepada Negara untuk mengelola negeri ini.

Dengan perspektif jernih, penanganan pandemi tidak harus menjadi simalakama antara ekonomi/kesehatan. Percayalah, itu pilihan palsu. Ekonomi takkan jalan tanpa warga yang merasa sehat dan aman. Sebaliknya, takkan dan rasa aman jika ekonomi makin terpuruk karena pembiaran.

Sekian utas ini.

Semoga kita semua bisa melalui cobaan ini dengan utuh dan selamat.

Semoga para pemimpin negara ini juga diberi keteguhan dan kejernihan dalam mengambil keputusan, agar kita semua terlindungi.

Semoga kita semua bisa melalui cobaan ini dengan utuh dan selamat.

Semoga para pemimpin negara ini juga diberi keteguhan dan kejernihan dalam mengambil keputusan, agar kita semua terlindungi.

Read on Twitter

Read on Twitter