{THREAD} > Histoire  https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="👨🏿🦱" title="Man, curly haired (dark skin tone)" aria-label="Emoji: Man, curly haired (dark skin tone)">

https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="👨🏿🦱" title="Man, curly haired (dark skin tone)" aria-label="Emoji: Man, curly haired (dark skin tone)"> https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="👩🏿🦱" title="Woman, curly haired (dark skin tone)" aria-label="Emoji: Woman, curly haired (dark skin tone)">

https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="👩🏿🦱" title="Woman, curly haired (dark skin tone)" aria-label="Emoji: Woman, curly haired (dark skin tone)">

Les coiffures des noirs (africains, afro-descendants, diasporas) :

leurs origines et leurs histoires et leurs significations

https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">

https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards"> https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">

https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards"> https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">

https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards"> https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">

https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards"> https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">

https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards"> https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">

https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards"> https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">

https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards"> https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">

https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards"> https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">

https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards"> https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">

https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">

Les coiffures des noirs (africains, afro-descendants, diasporas) :

leurs origines et leurs histoires et leurs significations

Introduction :

Je fais ce thread suite à un coup de gueule. En effet, j’ai remarqué que dans ma culture (Haïtienne), les coiffures africaines étaient très peu valorisées en particulier les dreadlocks.

Alors je vais vous présenter leurs Histoires.

Je fais ce thread suite à un coup de gueule. En effet, j’ai remarqué que dans ma culture (Haïtienne), les coiffures africaines étaient très peu valorisées en particulier les dreadlocks.

Alors je vais vous présenter leurs Histoires.

1.

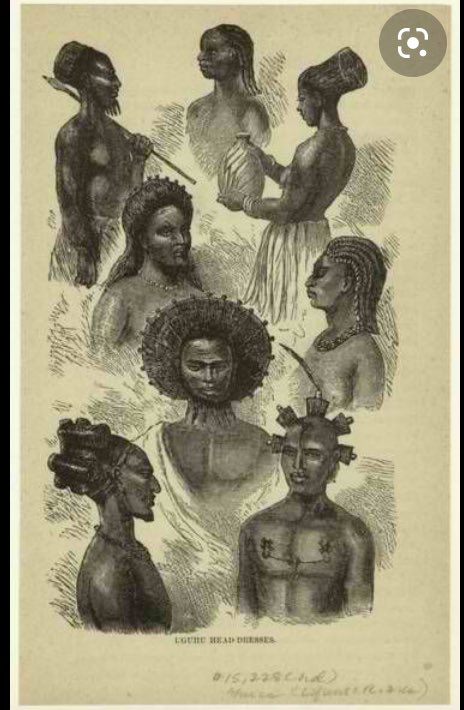

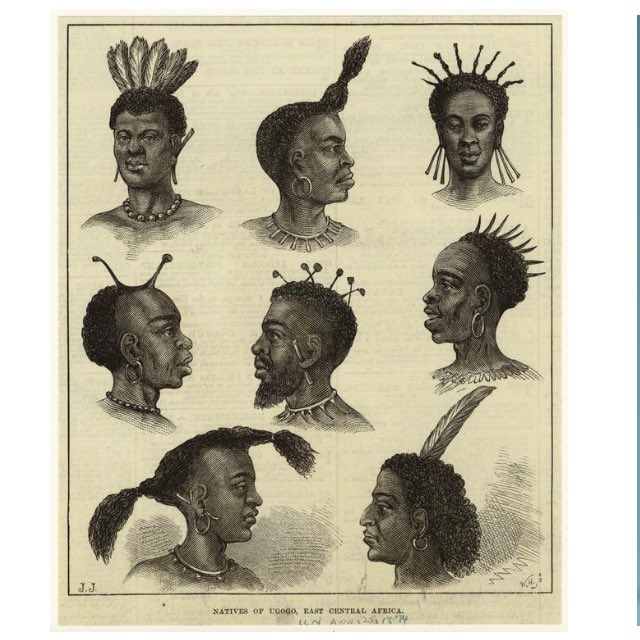

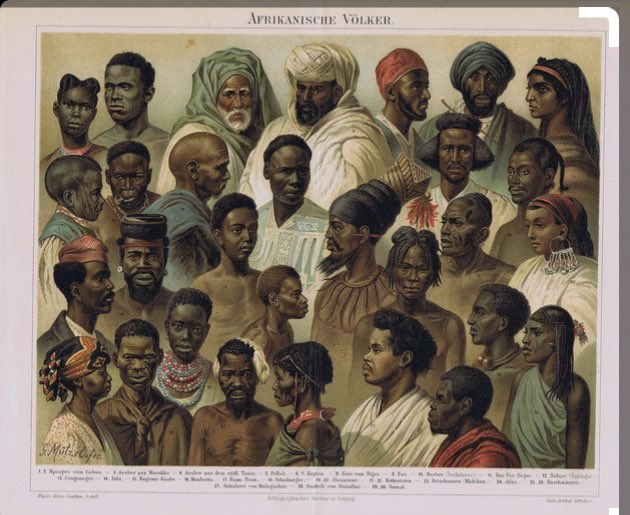

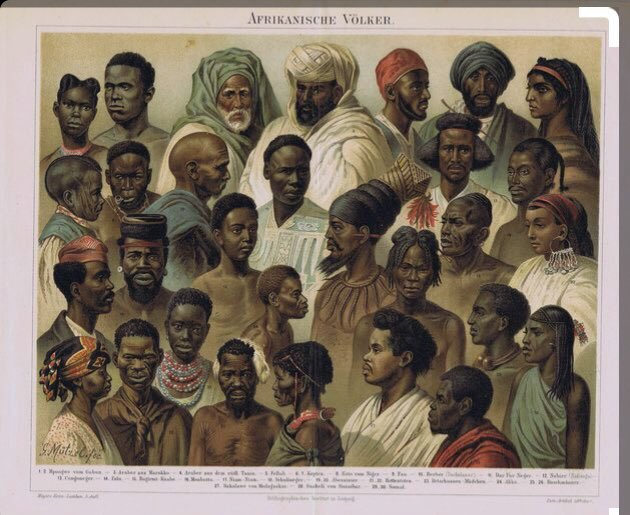

Très peu de documents retracent l’histoire du cheveu crépus, c’est dommage ! Notre cheveu a une histoire et une identité. Chaque peuple africain lui a donné une histoire, et une identité.

Très peu de documents retracent l’histoire du cheveu crépus, c’est dommage ! Notre cheveu a une histoire et une identité. Chaque peuple africain lui a donné une histoire, et une identité.

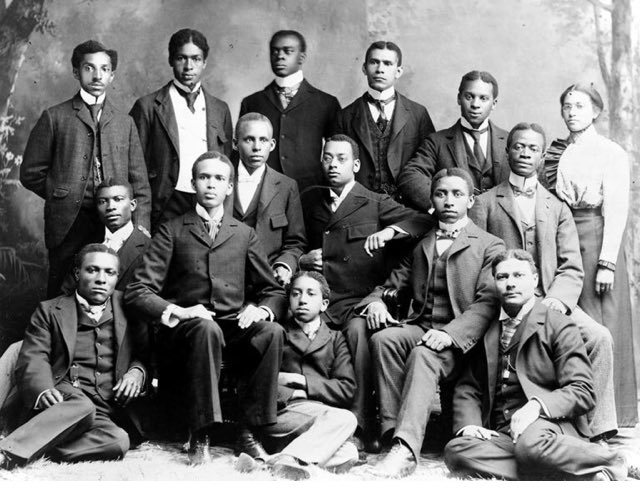

« Au début du quinzième siècle, les cheveux servaient de porteurs de messages dans la plupart des sociétés ouest-africaines.»

Au sein de ces communautés, les cheveux communiquaient souvent l’âge, l’état matrimonial, l’identité ethnique, la religion, la richesse et le rang dans la communauté.

Les coiffures pourraient également être utilisées pour identifier une région géographique. Par exemple, dans la culture wolof du Sénégal, les jeunes filles se rasaient partiellement les cheveux comme un symbole extérieur montrant qu’elles ne faisaient pas la cour.

Tout comme les cheveux ont été élevés pour des raisons sociales et esthétiques, son lien spirituel a également servi à accroître sa signification. Beaucoup d’africains croyaient que les cheveux étaient une façon de communiquer avec l’Être Divin.

À travers les cheveux,beaucoup croyaient qu’un seul brin de cheveux pouvait être utilisé pour lancer des sorts ou infliger des dommages.

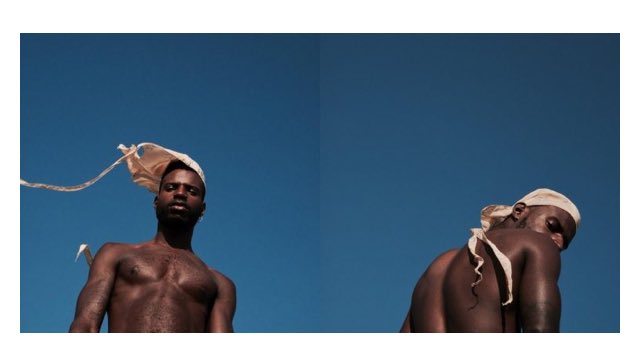

Le Durag est simplement un foulard porté sur ta tête pour protéger ta coupe de cheveux ou est utilisé pour la mode. Le Durag date du 19ème siècle lorsque les pauvres travailleurs et esclaves avaient besoin de quelque chose pour attacher leurs cheveux.

Avance rapide vers l’époque de l’Harlem Renaissance et de la Grande Dépression dans les années 1930, le Durag a ensuite évolué en un conservateur de coupe de cheveux.

Ensuite peu après le mouvement du Black Power à la fin des années 1960 et dans les années 1970 jusqu’aux années 2000, le Durag est devenu une mode.

Les rappeurs, athlètes et les jeunes hommes afro-américains, ont commencé à les porter en permanence et pas simplement la nuit pendant qu’ils dormaient. Il fut longtemps interdit comme beaucoup de coiffures noires à l’école.

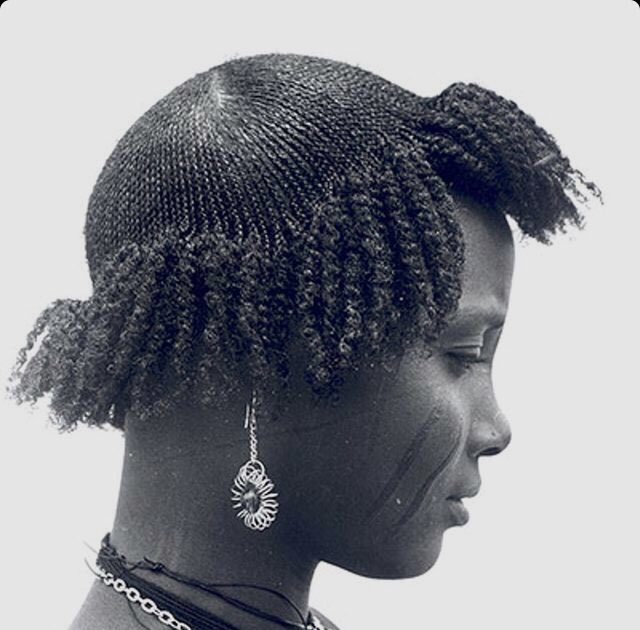

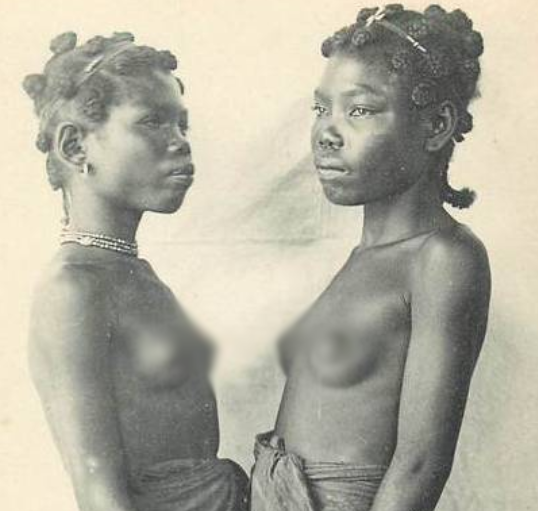

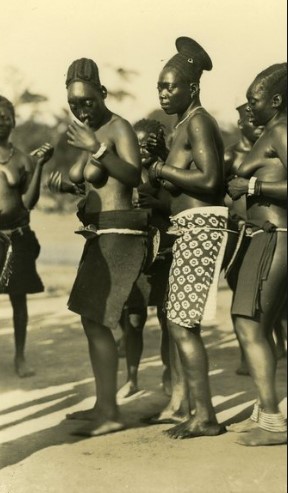

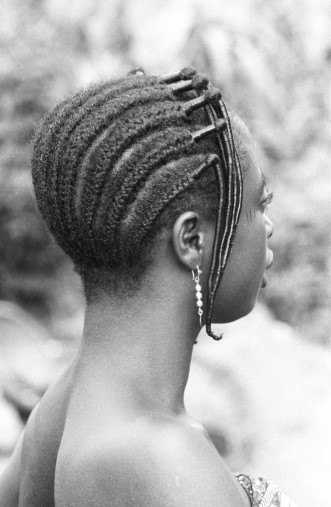

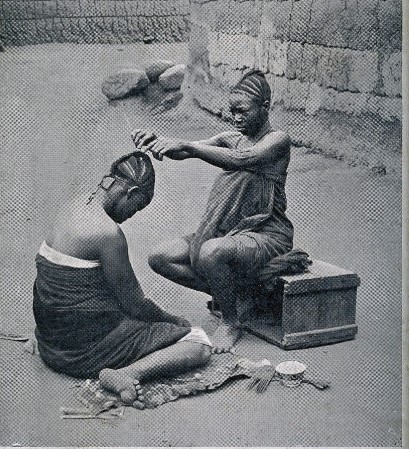

La tradition du tressage des cheveux en Afrique remonte à des milliers d’années. Les différents styles de tressage étaient associés à la tribu, l’âge, la situation familiale, la fortune, le pouvoir, la religion, et/ou le rang social de la personne.

Les tresses ou encore les tresses avec du fil de laine ainsi que la boue et l’argile étaient les techniques utilisées pour créer ces coiffures élaborées, la réalisation de ces coiffures prenait des heures.

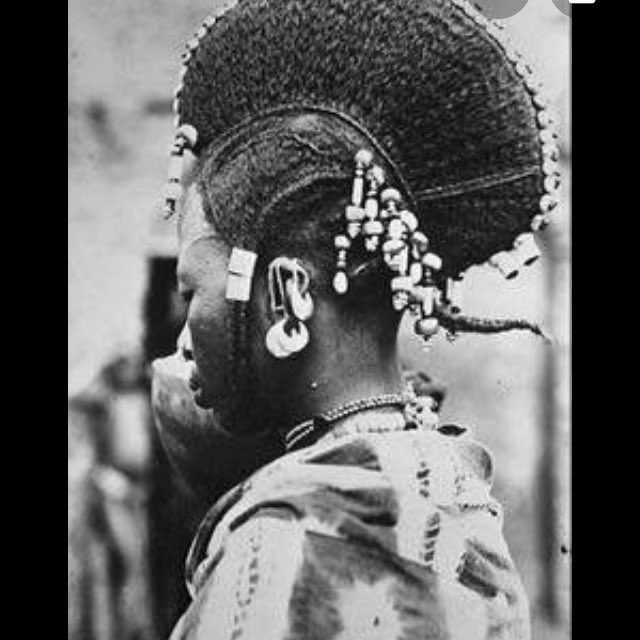

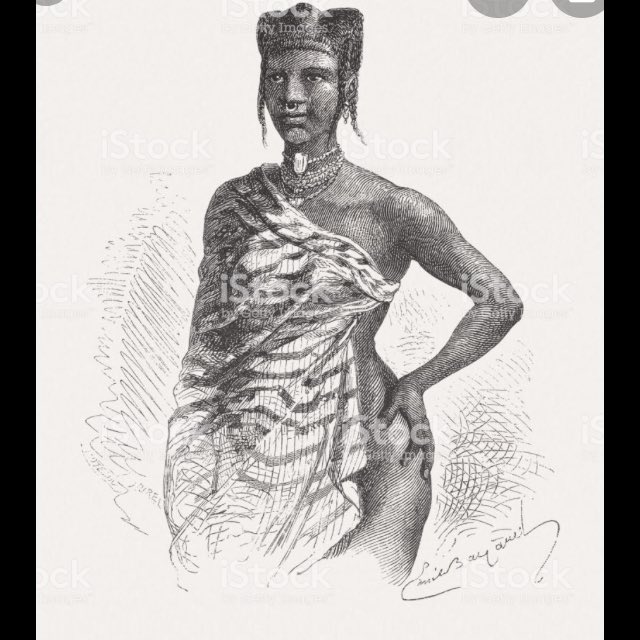

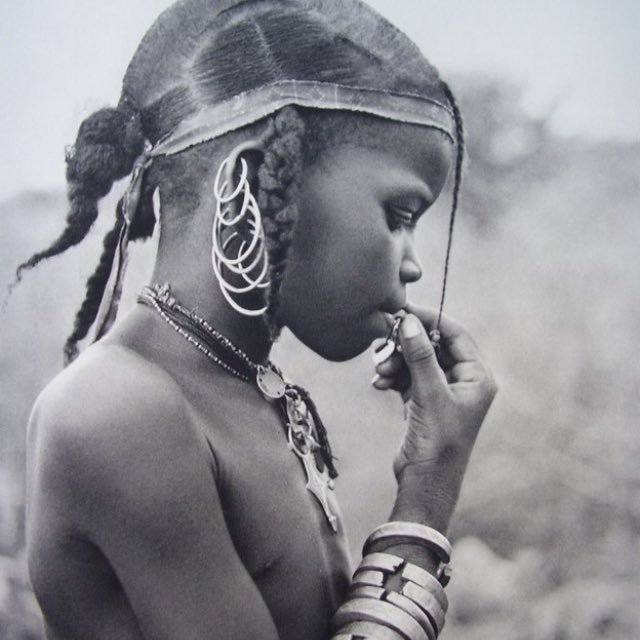

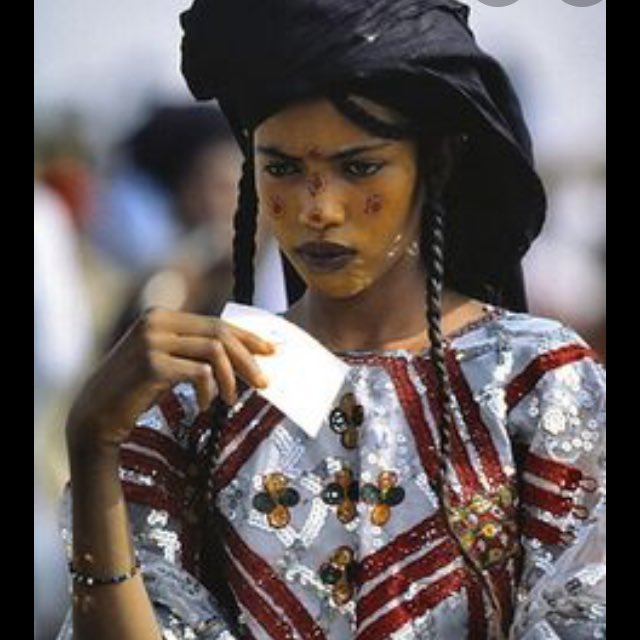

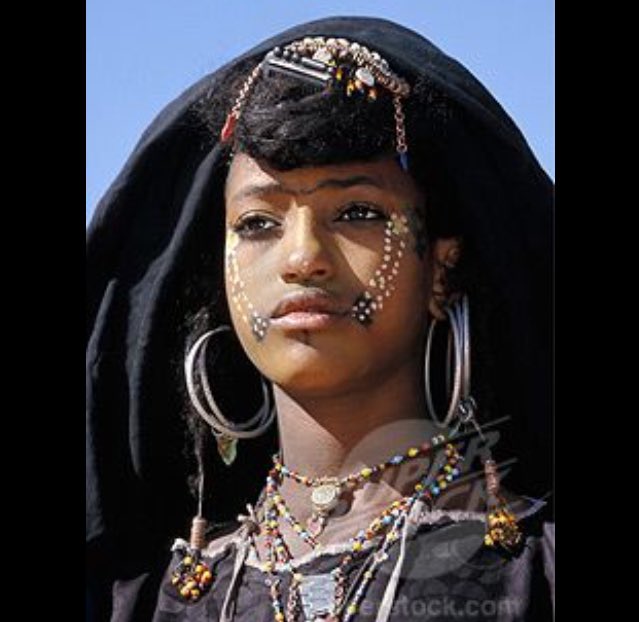

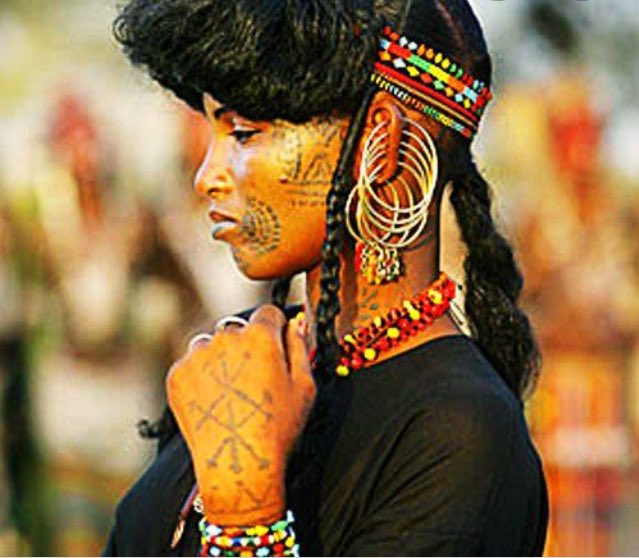

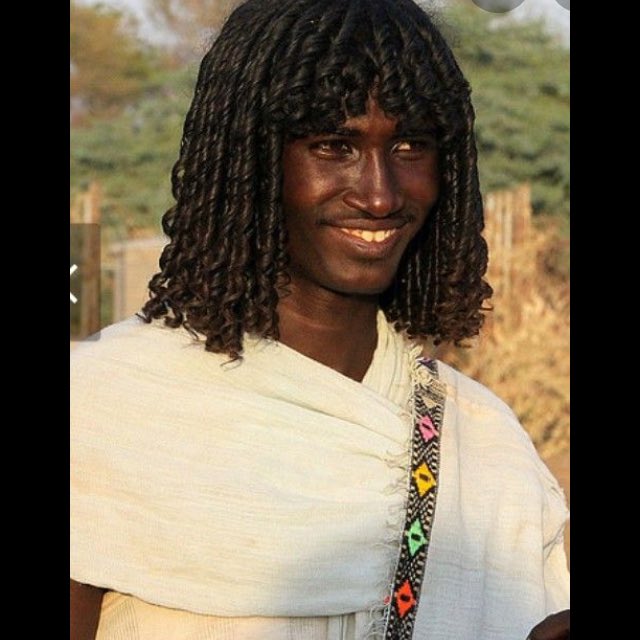

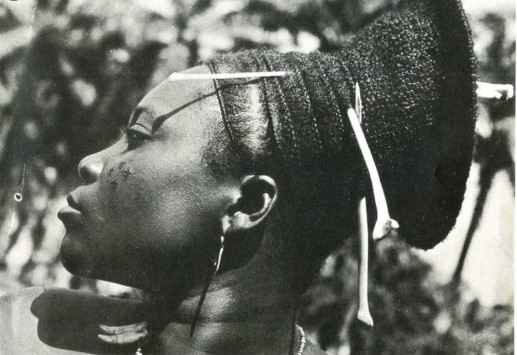

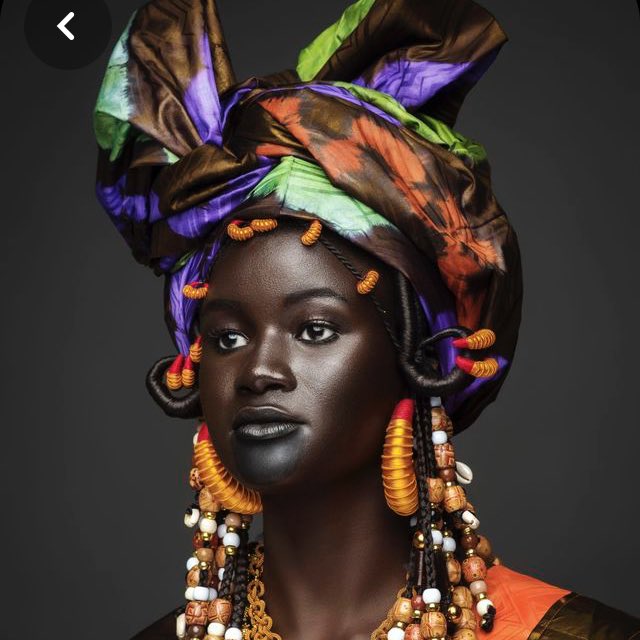

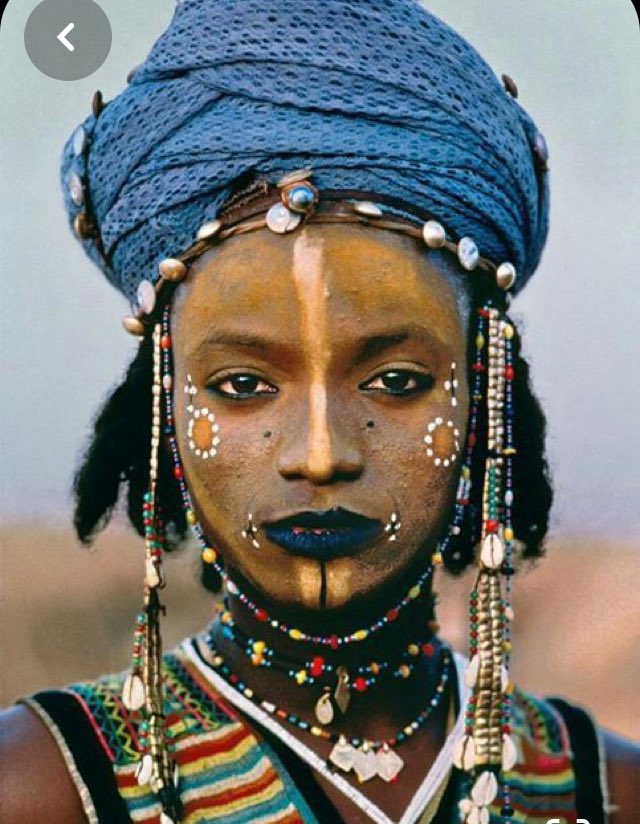

Les femmes peules se coiffent de jolies tresses plaquées (très à la mode).

Ce sont des fulani braids ou tresses peulhs.

Une tresse plaquée au centre de la tête de l& #39;avant vers l& #39;arrière ;

1 ou 2 nattes de chaque côté de la tête tressées de l’arrière à l& #39;avant ;

...

Ce sont des fulani braids ou tresses peulhs.

Une tresse plaquée au centre de la tête de l& #39;avant vers l& #39;arrière ;

1 ou 2 nattes de chaque côté de la tête tressées de l’arrière à l& #39;avant ;

...

Une tresse enroulée autour du périmètre de la tête ;

Des perles, cauris (coquillages), pinces dorées éparpillées un peu sur toutes les tresses.

cette coiffure exprimait le statut social, la situation matrimoniale ou l’appartenance ethnique des femmes qui l’arboraient.

Des perles, cauris (coquillages), pinces dorées éparpillées un peu sur toutes les tresses.

cette coiffure exprimait le statut social, la situation matrimoniale ou l’appartenance ethnique des femmes qui l’arboraient.

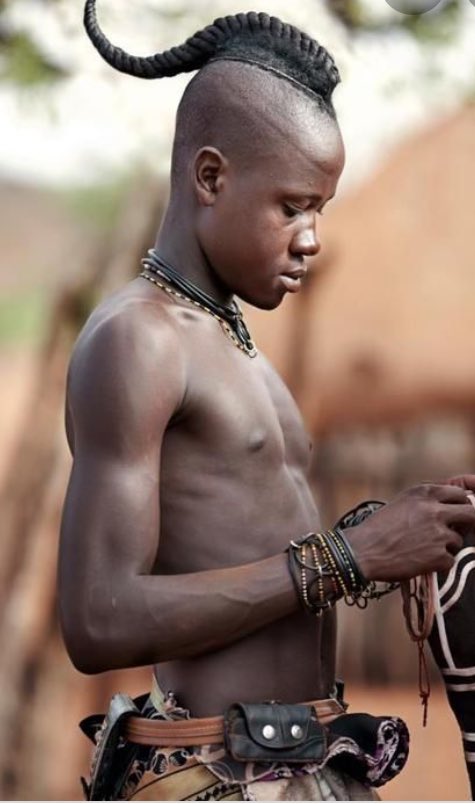

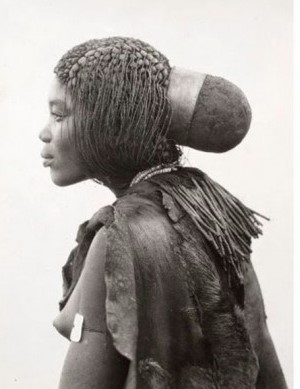

Les femmes Himba ont pour particularité d’arborer des coiffures impressionnantes, faites à partir de poils de chèvre, de beurre, d’ocre et de boue. Les hommes mariés quant à eux se couvrent la tête de turbans.

C’est un ensmble de codes sociaux qui s’expriment dans les cheveux des Himbas. On devine à ses cheveux que cette jeune fille est en pleine puberté: sa coiffure est faite pour couvrir son visage, et la cacher ainsi des regards masculins.

Si les cheveux d’une jeune femme partent vers l’arrière: c’est qu’elle est prête à être mariée. Les femmes mariées ajoutent (après un an de mariage ou la naissance de leur premier enfant) à leur cheveux une parure faite de peaux animales.

Les petites filles portent traditionnellement deux tresses appelées ozondato, dont la forme est déterminée par son oruzo (le clan de son père).

Dans le cas de jumelles, seule une fillette aura deux tresses. L’autre en aura une seule.

Dans le cas de jumelles, seule une fillette aura deux tresses. L’autre en aura une seule.

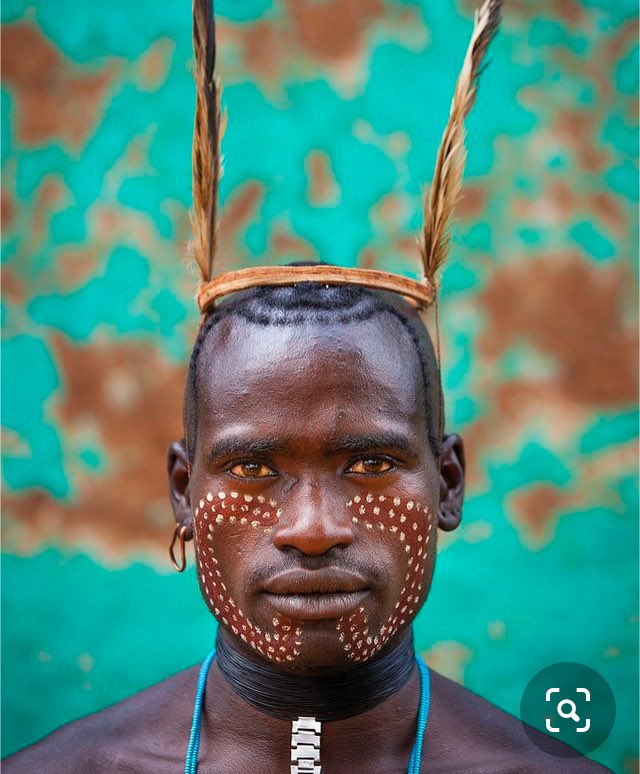

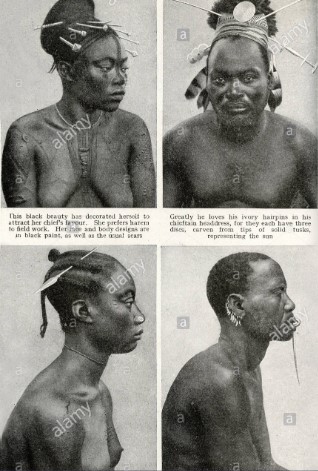

Les Hamer, femmes comme hommes, ont un sens très aiguisé de l’esthétique et passent quotidiennement de nombreuses à s’embellir. Les femmes s’enduisent les cheveux de beurre et d’argile, Sur leurs coiffures habilement tressées, certaines attachent des visières d’étain ou autre.

les hommes privilégient la coiffure : les plus valeureux, ceux qui ont vaincu l’ennemi ou abattu un animal féroce, s’enduisent la chevelure d’argile qui,une fois séchée, forme une calotte rigide au-dessus de laquelle est plantée,sur un petit support de bois, une plume d’autruche.

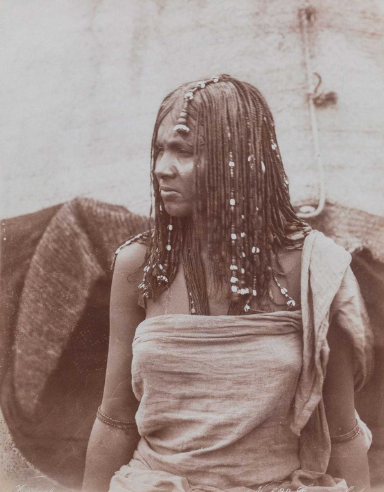

Les femmes de la région de Tigré (Éthiopie) se coiffe typique de la région, affichent souvent leur appartenance à la religion orthodoxe. Les femmes chretiennes attachent une grande importance à la coiffure.

Habituellement, les femmes obtiennent ce style pour les vacances et les événements spéciaux. Le style se compose de grandes tresses rembourrées à l& #39;avant et de boucles à l& #39;arrière.

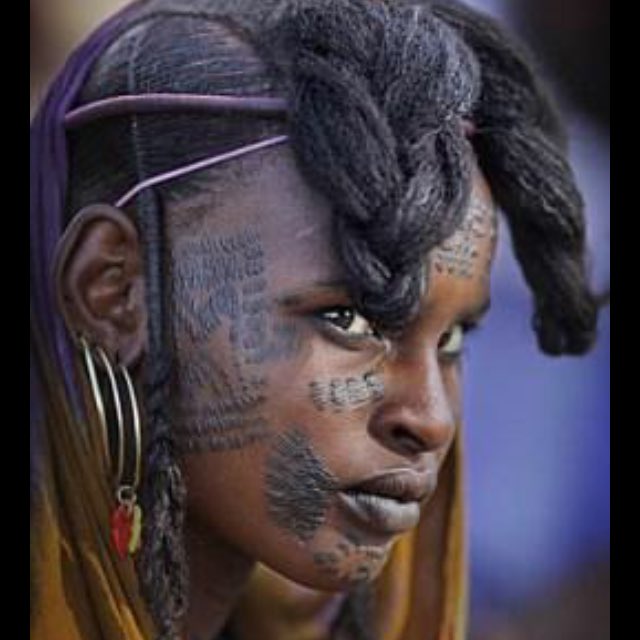

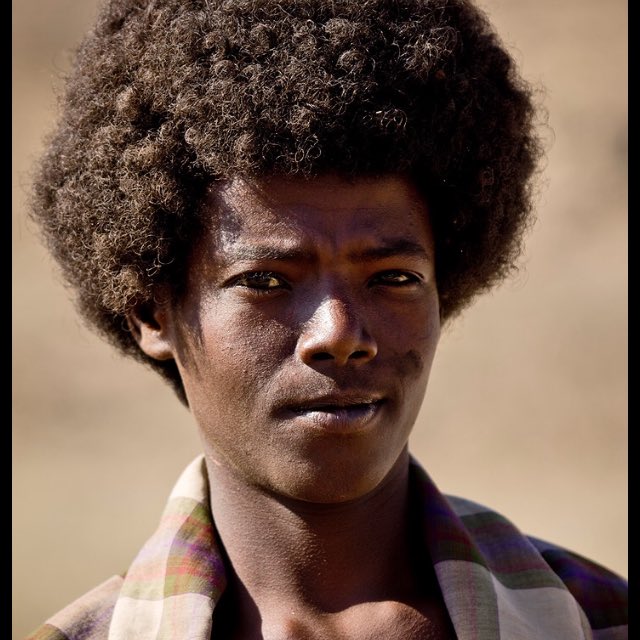

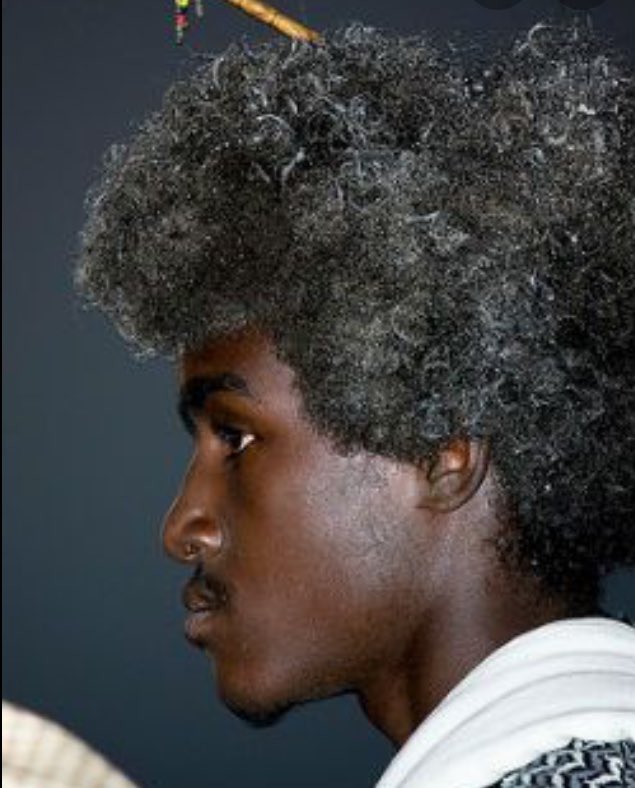

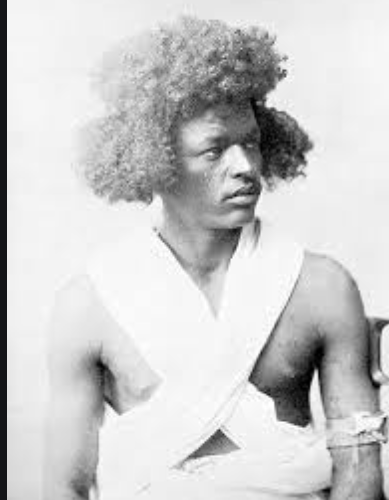

La tribu guerrière - Afar est célèbre pour ses styles afro `` asdago & #39;& #39; recouverts de beurre et ses `` dayta & #39;& #39; soigneusement bouclés.

Les tresses au fil camerounaises, qu’on appelle aussi « Suis-moi ». « Ce sont des tresses au fil qui se suivent, précise Léandra Guyleine Zouame, reliées les unes aux autres. Cette coiffure était portée par des femmes qui étaient à la recherche d& #39;un mari.

Lorsqu& #39;elles arboraient cette coiffure, les hommes savaient qu& #39;elles étaient à la recherche d& #39;un époux. »

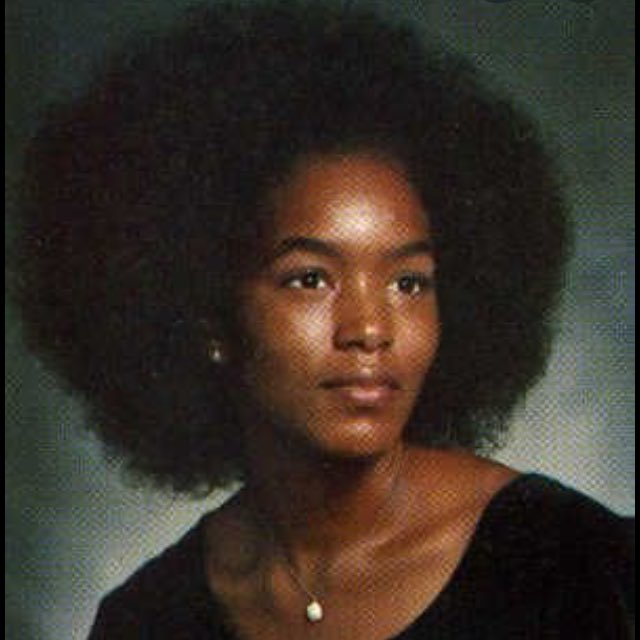

L& #39;origine de cette coiffure remonte à l& #39;époque de l& #39;occupation italienne de l’Éthiopie car les guerriers qui résistent à l& #39;occupation portent des coupes traditionnelles (tradition Afar notamment),de vastes réseaux de rebelles s& #39;organisèrent pour résister.

La coiffure crépue bouffante traditionnelle de ces combattants Afar devint alors un modèle pour le style Afro.

L& #39;afro est liée historiquement et sociologiquement à l& #39;histoire des Afro-Américains des années 1950/1960/1970, mais également des Afro-caribéens, des Afro-latinos et bien sûr des Africains.

La lutte pour les droits civiques, l& #39;affirmation culturelle des descendants d’Africains et le mouvement Black is Beautiful consacrent la culture noire comme indépendante, sous plusieurs aspects et refusent donc la dépendance au canon de l’époque.

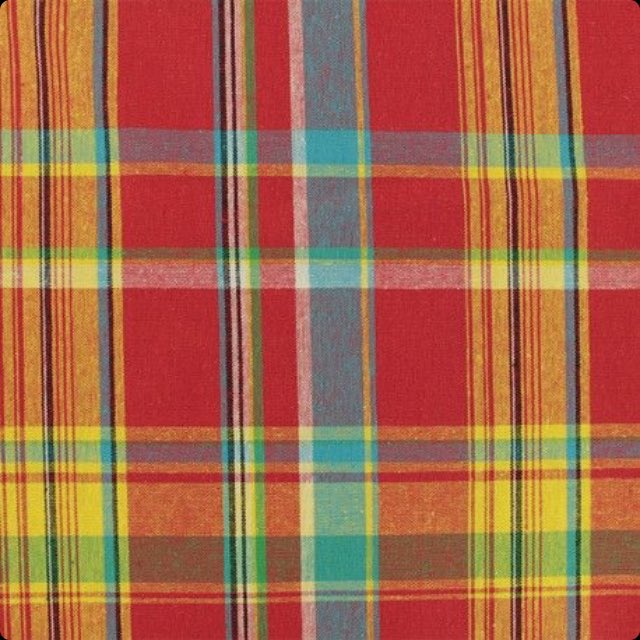

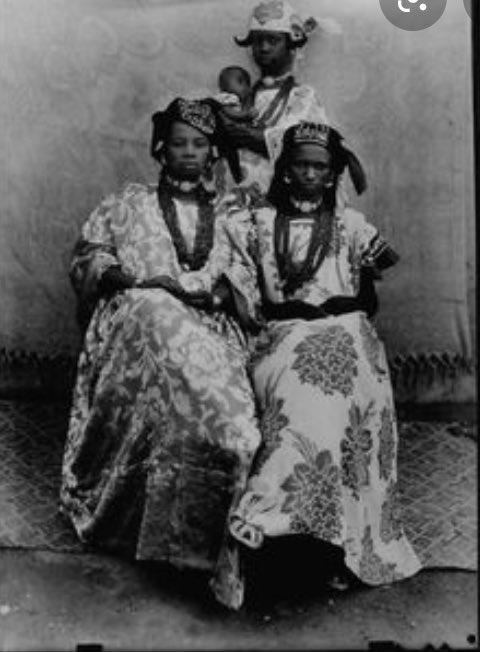

Il existait plusieurs façons d’attacher son madras aux Antilles : dès l’origine, les coiffes sont multiples et originales.

Le vrai madras (pas celui de l’Europe et des Indes) était fait avec des fibres de bananier. Par la suite, le madras a été fait en coton et importé d’Europe.

Ce tissu a d’ailleurs été utilisé aux Antilles avant l’arrivée des indiens.

Au fur et à mesure, les femmes ont même su parlé à travers leurs ornements de tête !

Au fur et à mesure, les femmes ont même su parlé à travers leurs ornements de tête !

Le nombre de pointes que comportait une coiffe avait une signification bien précise : cœur à prendre, cœur pris et lié par le mariage, vous avez des chances

Cette tradition vient d’ailleurs d’Afrique...

…A l’origine, le madras servait également à protéger les cheveux contre les sources nuisibles et les esprits maléfiques, pour les plus superstitieux.

…A l’origine, le madras servait également à protéger les cheveux contre les sources nuisibles et les esprits maléfiques, pour les plus superstitieux.

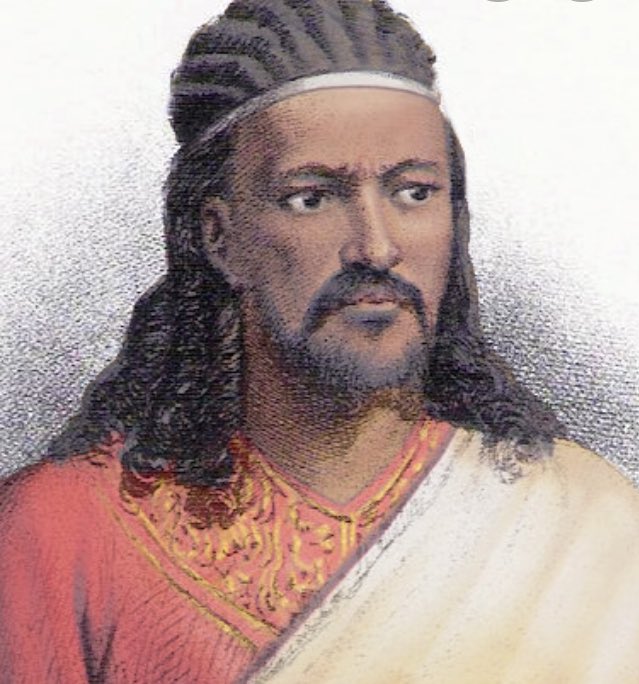

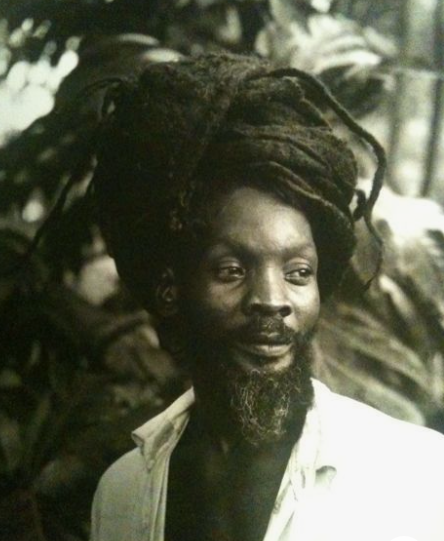

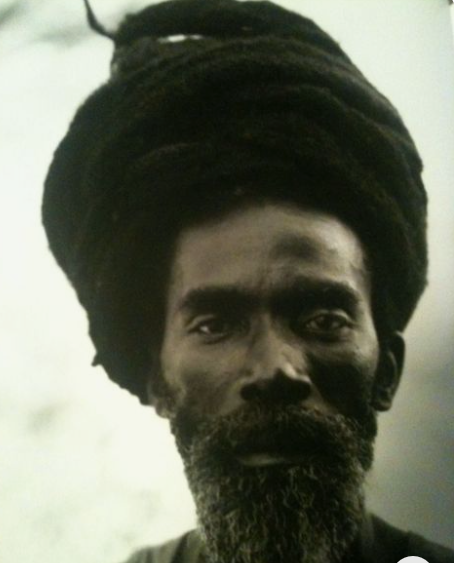

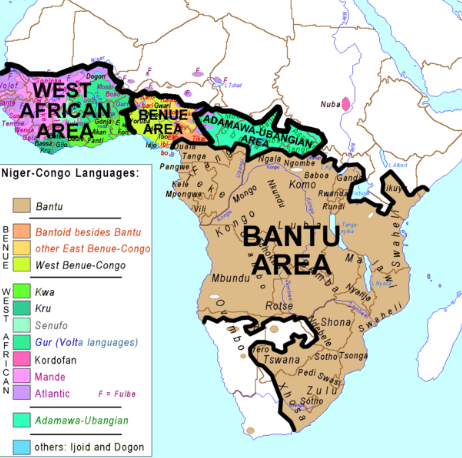

Les dreadlocks sont portées par différents peuples d& #39;Afrique, homme comme femme, parfois selon le groupe social : les tiédo-Sérères, Akans, Masaïs, Bantous[réf. nécessaire], peuples nilotiques, Peuls, Soninkés, etc.

La chevelure crépue de ces peuples rend plus facile la réalisation de locks qui se forment parfois de manière naturelle, ou bien par manipulation. Les hommes Masaïs commencent souvent leurs locks à partir de tresses, comme la plupart des peuples africains.

La technique dite des vanilles, twist en anglais, consiste à tresser les cheveux à partir de deux mèches et non trois, et de ne plus défaire les tresses. Après plusieurs mois, les tresses deviennent dreadlocks.

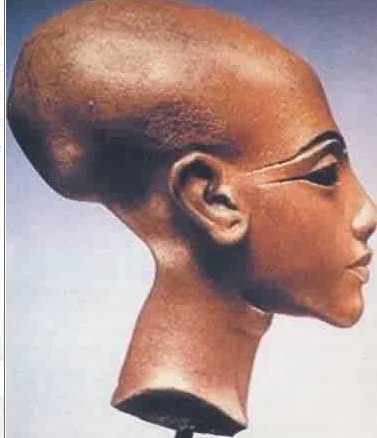

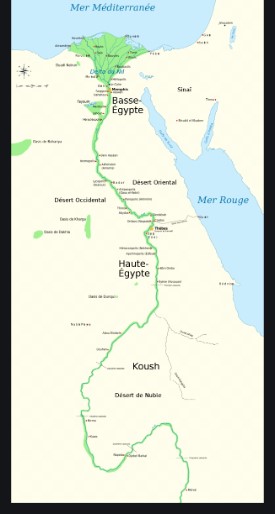

Le premier exemple le plus proche des dreadlocks connu date de l& #39;Égypte antique, où les membres de la famille royale égyptienne et les députés portaient des coiffures tressées. Des perruques apparaissaient aussi sur des bas-reliefs, des statuaires et autres objets.

Au Sénégal, le Baye Fall (les disciples du mouridisme, une confrérie de l& #39;islam indigène), est connu pour le port de dreadlocks et de toges multicolores. Chez les Wolofs, les locks étaient autrefois portées par les rois et la classe guerrière des Tiedos.

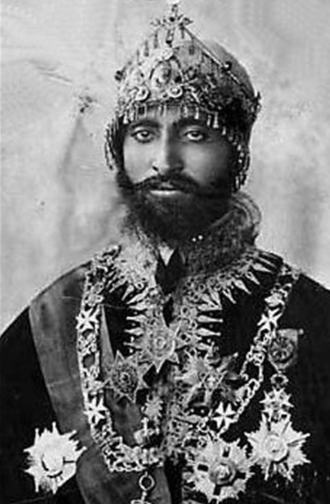

En Jamaïque, le terme dreadlocks fut enregistré pour la première fois dans les années 1950 comme un terme désobligeant lorsque le Young Black Faith, un premier mouvement rastafari prit naissance auprès des pauvres marginalisés de la Jamaïque pendant les années 1930.

Ils cessèrent de copier la coiffure particulière de Hailé Sélassié Ier et commencèrent à porter des dreadlocks à la place. Il fut dit qu& #39;ils avaient l& #39;air « effrayants » avec leurs locks, ce qui donna plus tard le nom moderne de dreadlocks pour cet ancien style.

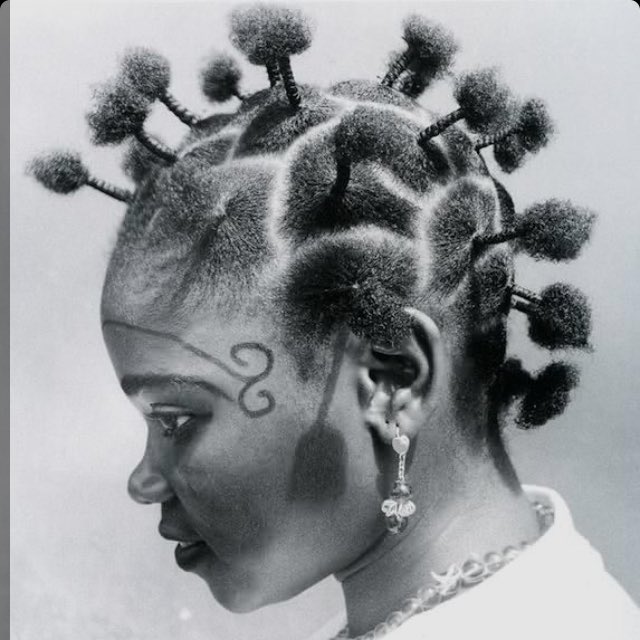

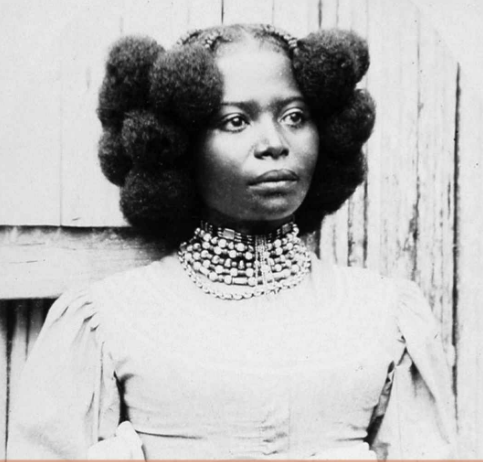

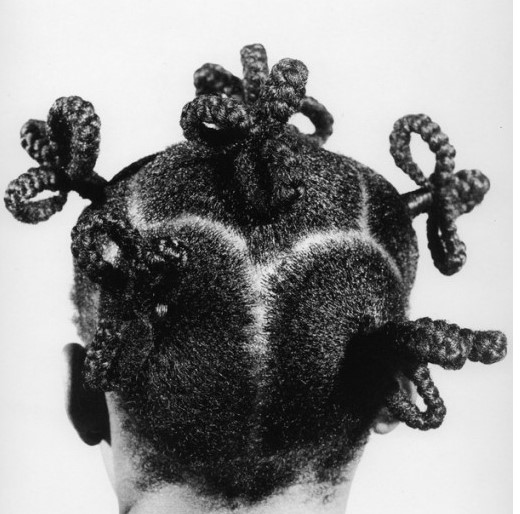

Les nœuds bantous sont une coiffure africaine traditionnelle qui existe depuis plus de 100 ans.

La coiffure qui consiste à torsader et enrouler ses cheveux sur eux-mêmes puis à les fixer contre le crâne pour obtenir de petits choux.

je ne connais pas la signification de cette coiffure faute de sources cependant je sais que c& #39;est une coiffure qui est à la mode (Rihanna l& #39;a porté).

(je trouve ce peuple tellement beau…)

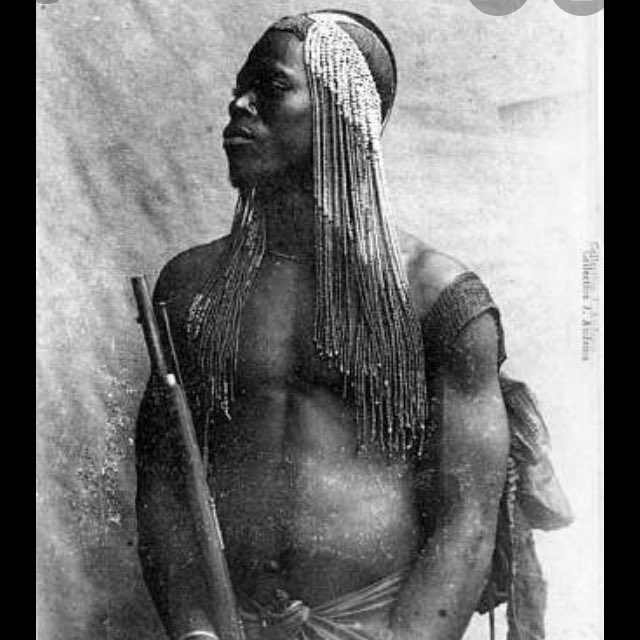

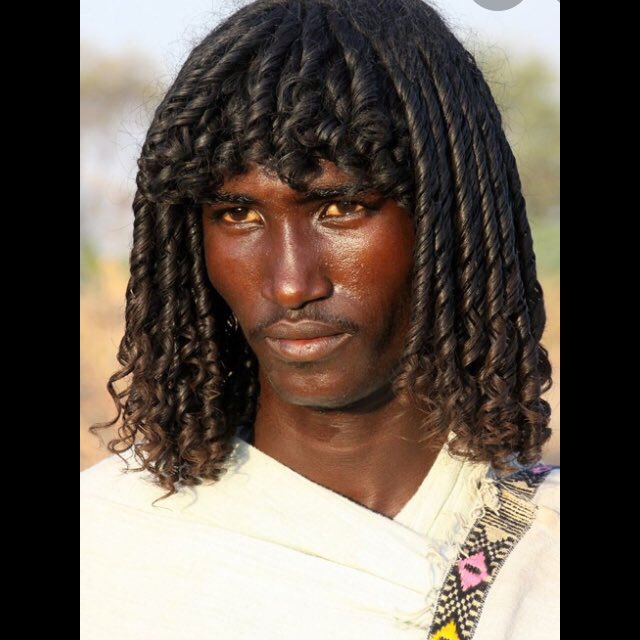

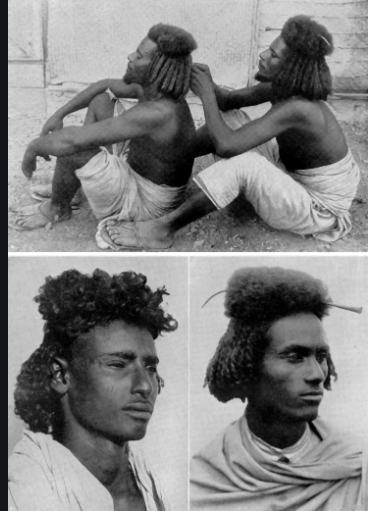

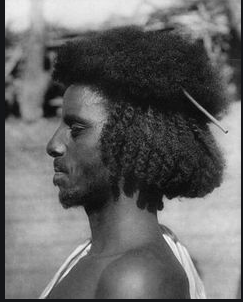

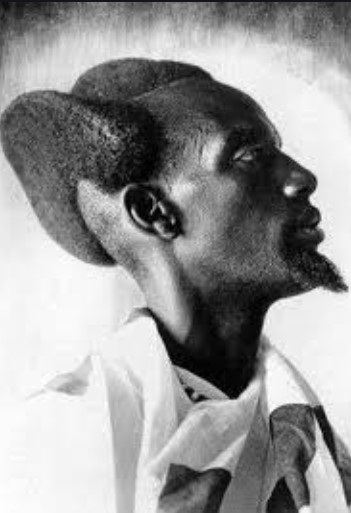

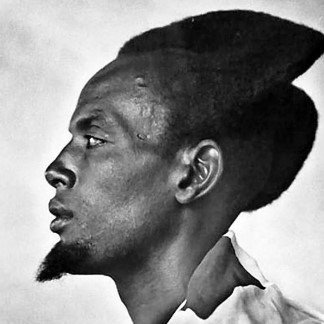

Les femmes Beja tressent leurs cheveux et les décorent avec des accessoires, ce qui ressemble plus à la semelle des anciens pharaons.

Beja a l& #39;habitude que l& #39;homme libère les cheveux de sa tête dans un style afro, et tresse l& #39;arrière de celui-ci, et le remplisse d& #39;huile.

certains disent qu& #39;ils sont les descandants des nubiens voire des Égyptiens en raison de leur proximité géographique avec l& #39;Égypte. Ils vivent entre la côte de la mer Rouge et le Nil et le long du nord jusqu& #39;à la frontière soudano-égyptienne et au sud jusqu& #39;à la région de Baraka

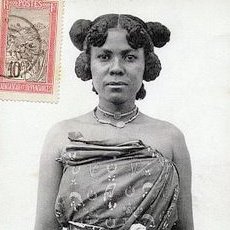

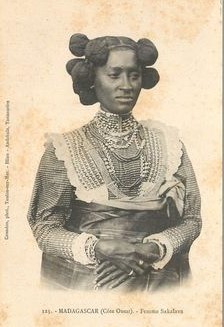

C& #39;est une coiffure traditionnelle de la tribu des “Betsimisaraka” , un peuple originaire de l’Est de Madagascar. Seules les femmes portent ces tresses qui finissent en pompons.

(encore une fois) je suis désolé de mon ignorance mais je ne connaît pas la signification de ces tresses. En tout cas il n& #39;y a pas longtemps, Rihanna fut accusée d& #39;appropriation culturelle car elle avait pas écrit l& #39;origine de cette coiffure lors de sa publication.

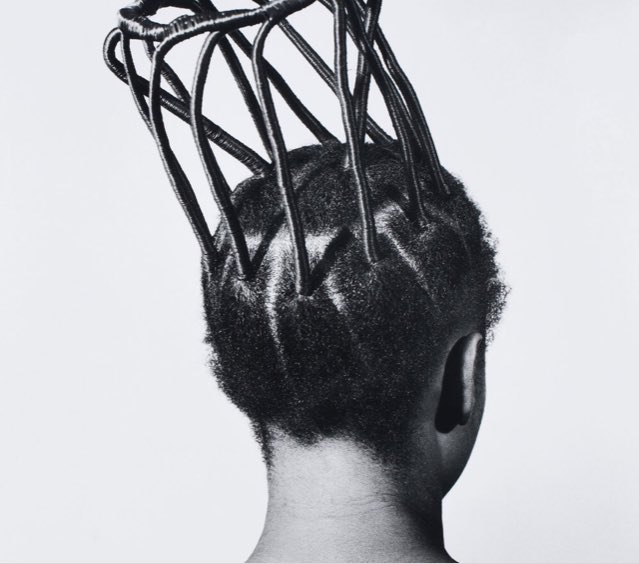

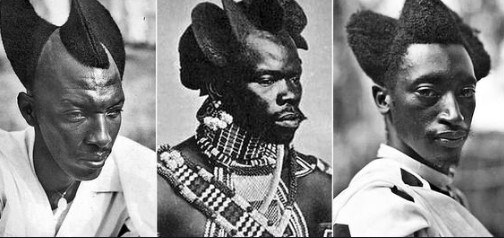

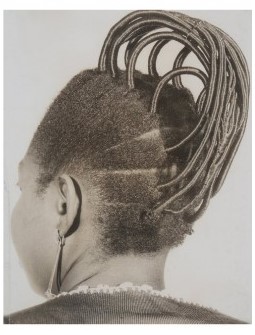

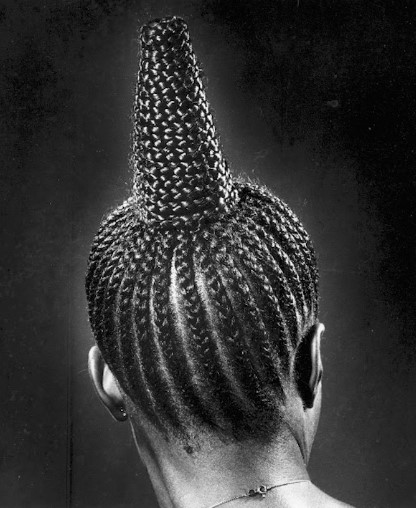

C& #39;est une coiffure élaborée traditionnellement portée par les hommes rwandais et les femmes célibataires, avec les cheveux coiffés en crêtes, souvent décrits comme en forme de croissant.

La coiffure indiquait le statut social , et les hommes qui ne portaient pas Amasunzu étaient regardés avec suspicion jusqu& #39;au 20ème siècle. Le style était également porté par les femmes célibataires après l& #39;âge de 18 à 20 ans, indiquant qu& #39;elles étaient en âge de se marier.

Une coupe symbole de bravoure et de fierté chez les guerriers masculins et symbole de pureté chez les femmes avant leur mariage.

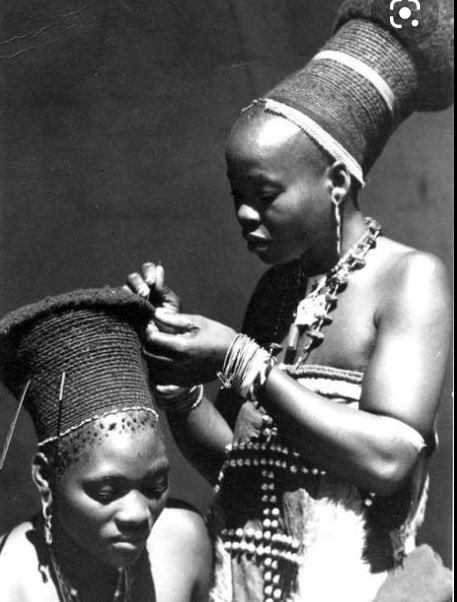

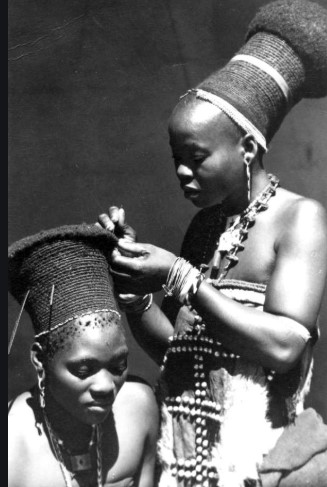

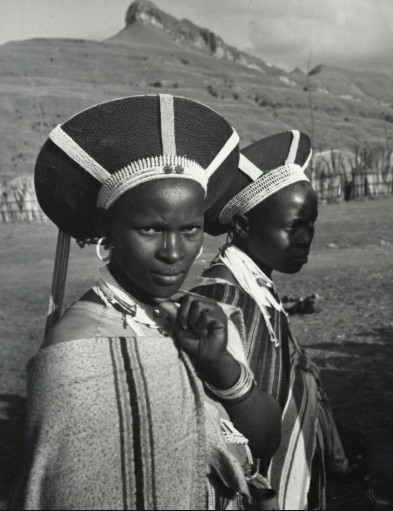

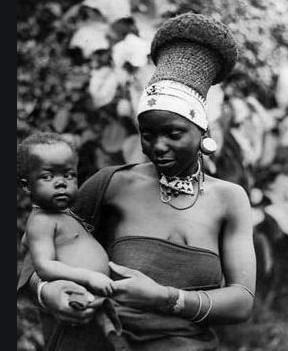

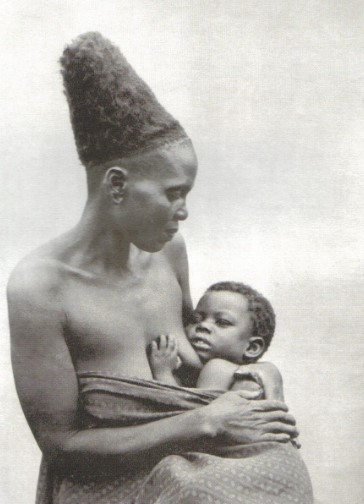

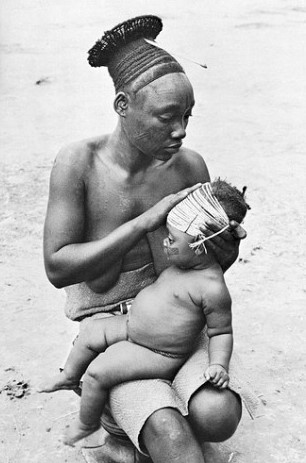

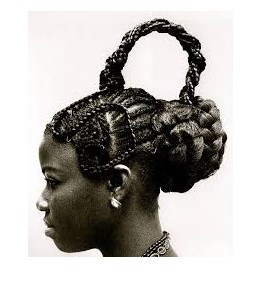

La tradition du chapeau zoulou ou isixolo était une évolution des incroyables coiffures coniques des femmes zouloues du XIXe siècle. À l& #39;arrivée des Européens, il est devenu plus à la mode de pouvoir enlever la coiffure.

les femmes Zoulous se faisaient cette coiffure lors des mariages, baptêmes et à d’autres occasions spéciales.Des chapeaux complexes ont été tissés avec des cheveux humains et teints avec de l& #39;ocre. Aujourd& #39;hui, les chapeaux sont faits de tissus colorés et tissés de motifs perlés.

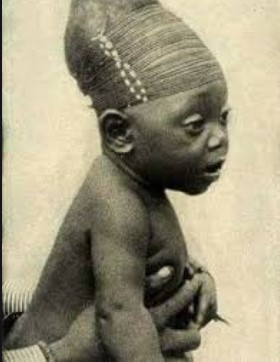

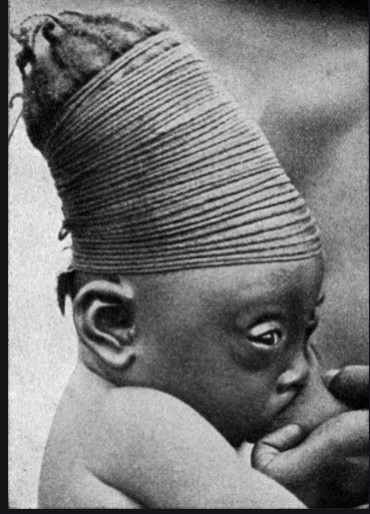

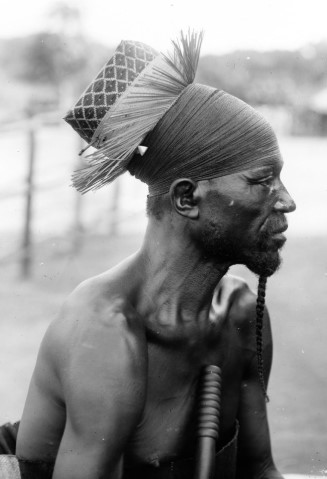

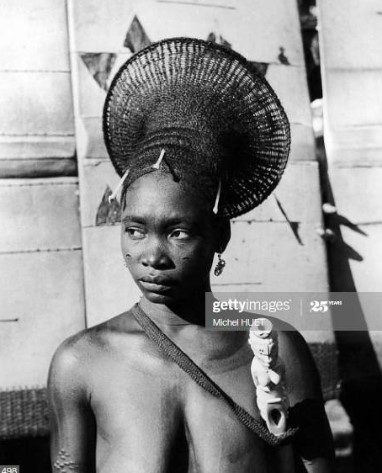

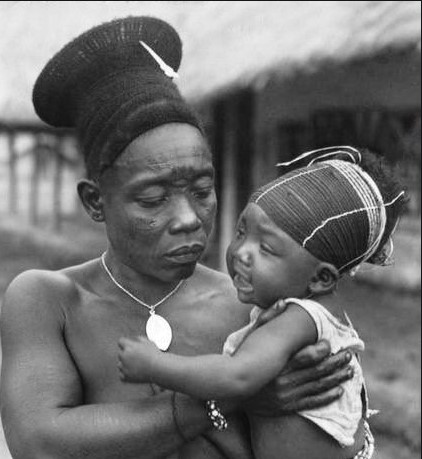

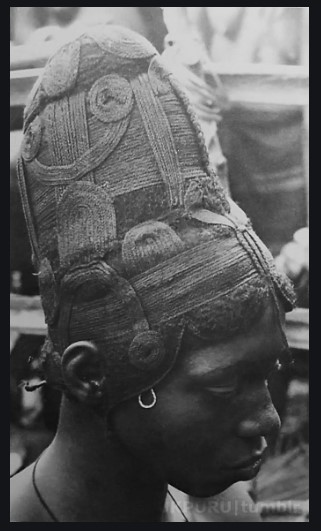

Les Mangbetu sont connus pour leur art et leur musique très développés.

Les Mangbetu pratiquaient le « lipombo », l’art de l’allongement de la tête, qui dénotait la majesté et le statut social.

Dès la naissance, la tête des bébés était emmaillotée de façon serrée avec une cordelette, resserrée progressivement pendant un an, avant la consolidation des os crâniens, afin de façonner le crâne en l’allongeant.

La déformation crânienne modifie la forme du crâne, mais n’altère pas son volume ni son poids. La peau tirée vers le haut donne aux yeux une forme d’amande.

La coiffure prolongeait l’esthétique de la tête. Les chefs portaient des parures décorées de plumes rouges ou multicolores.

La coiffe d’apparat des femmes se faisait en tressant les cheveux avec des crins de girafe et des poils d’éléphant sur une armature rigide à l’arrière de la tête, fixée par des épingles en os de singe. Leur nombre indiquait le rang social de la femme.

La déformation du crâne semble être un héritage de la civilisation négroafricaine d’Égypte antique, qui semble avoir joué un rôle clé. En effet, la reine Néfertiti est souvent représentée avec un crâne allongé, tout comme le roi Toutankhamon.

Les cours royales des Mangbetu, alors à leur apogée, leur style et leurs arts, ont attiré les occidentaux dans la première moitié du 20e siècle, les rendant célèbres. Le profil stylisé de la femme Mangbetu devint un motif récurrent, se répandant à travers le monde occidentale

Dès les années vingt les femmes refusèrent de porter cette coiffe : la durée de sa préparation et la position inconfortable durant le sommeil, motivaient ce refus.

La déformation crânienne se perpétua jusqu’aux années 50 et disparut avec l’arrivée des colons belges qui se sont emparés du territoire Congo, mettant fin à ces traditions ancestrales.

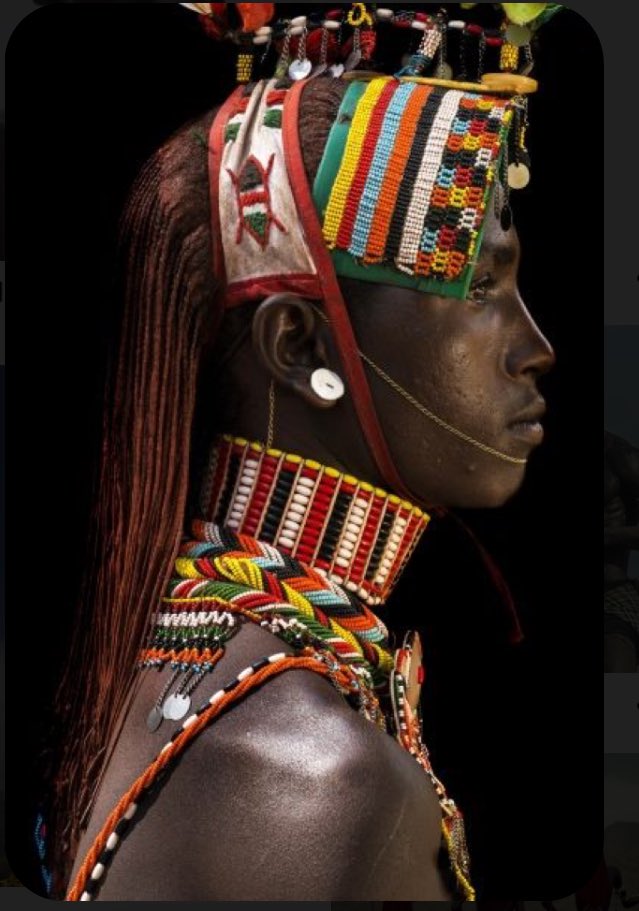

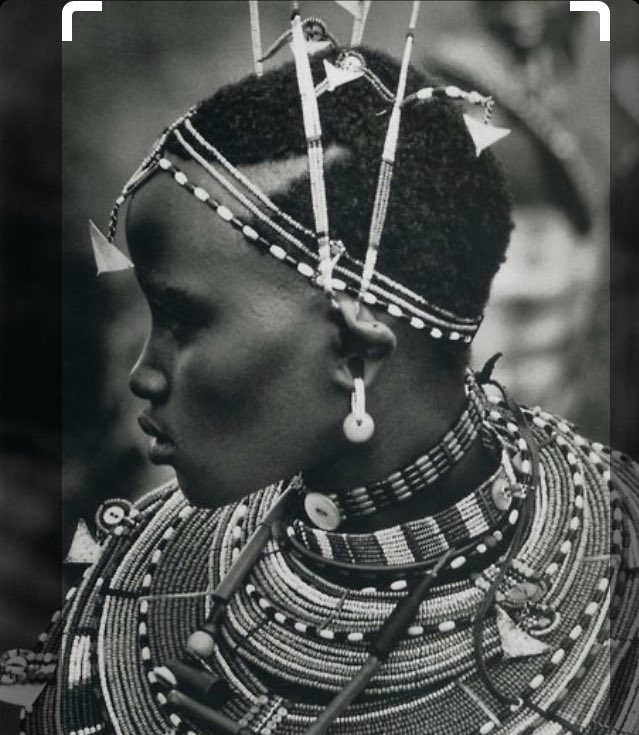

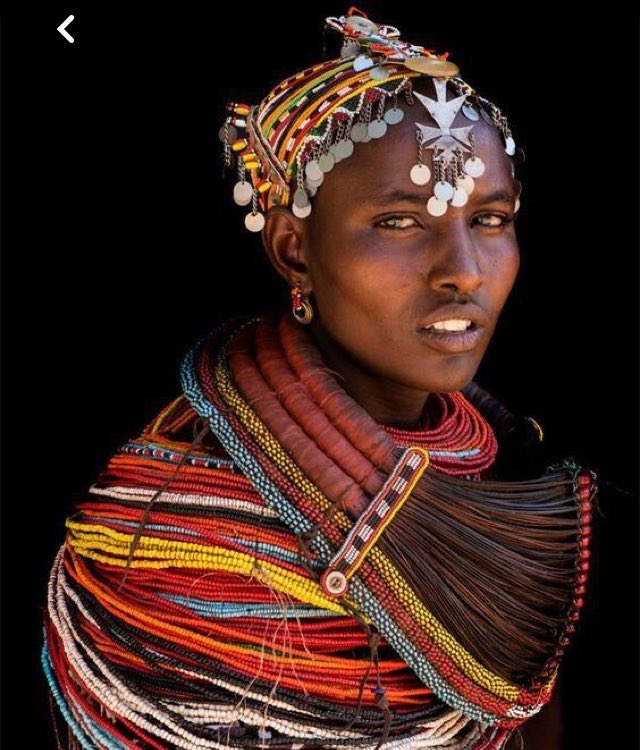

Les Maasaï ont les cheveux très courts. Au Kenya et en Tanzanie, on ne voit jamais ni une femme ou jeune fille avec des cheveux longs. En effet, dans la tradition maasaï, toutes les femmes doivent avoir la tête rasée, dès le plus jeune âge.

Seuls les hommes guerriers ont les cheveux « longs » : mi-rasés, mi-tressés, retombant bas sur la nuque, avec des ornements dans les cheveux. On peut dire que les Maasaï sont en cela à l’inverse des habitudes capillaires occidentales.

Les cheveux longs des guerriers rappellent la crinière du lion, alors que les femmes ont les cheveux ras à l’image des lionnes.

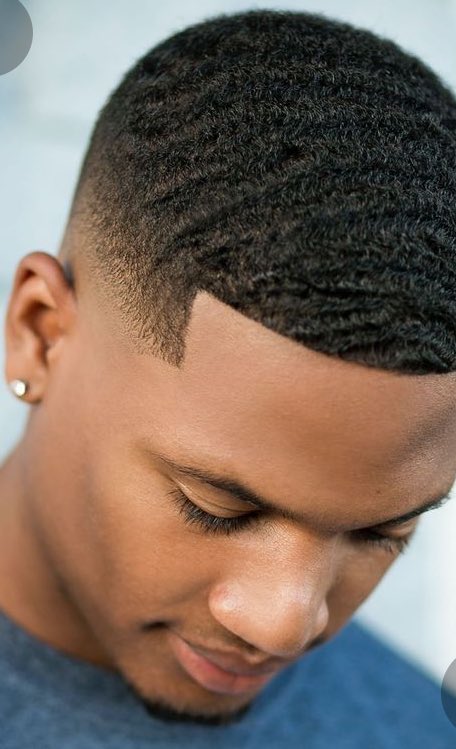

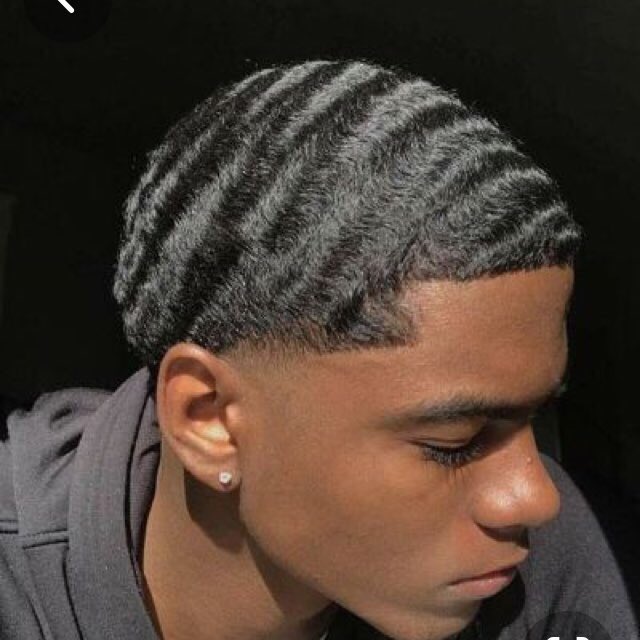

Au début du 20e siècle, alors que de nombreux hommes afro-américains cherchaient à coiffer leurs cheveux avec des produits altérant la texture, les vagues de "pommade hair hydratant" sont devenues une coiffure populaire.

Les hommes ont produit des vagues en se lavant les cheveux avec du savon mais sans les rincer avant de mettre leurs chiffons (Durag).

Tout est question de "vagues" qui tournent, plus communément appelé les "Waves".

En effet, pour grand nombre de fans de durags, l& #39;un des buts et de compressé leur cheveux afin d& #39;obtenir la fameuse coiffures des "Waves". Les vagues sont en fait des boucles définies.

En effet, pour grand nombre de fans de durags, l& #39;un des buts et de compressé leur cheveux afin d& #39;obtenir la fameuse coiffures des "Waves". Les vagues sont en fait des boucles définies.

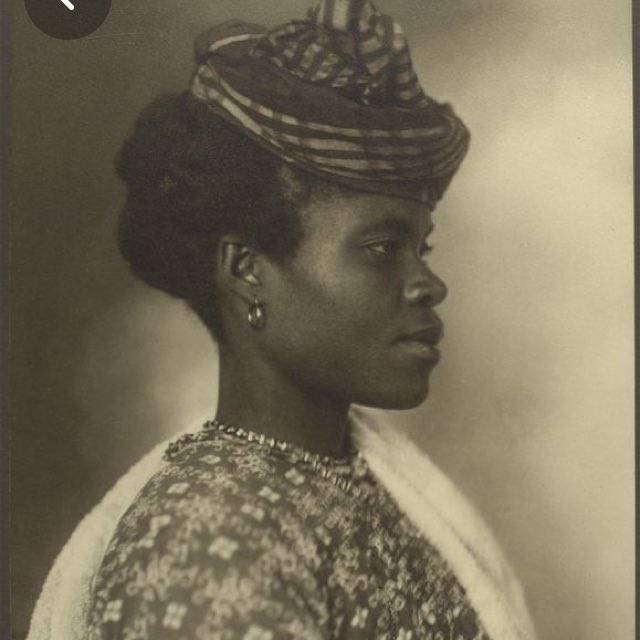

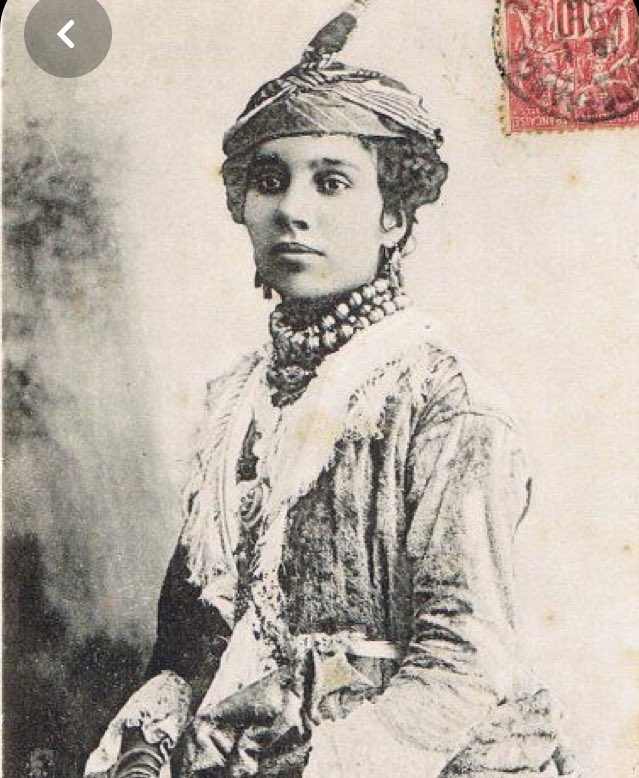

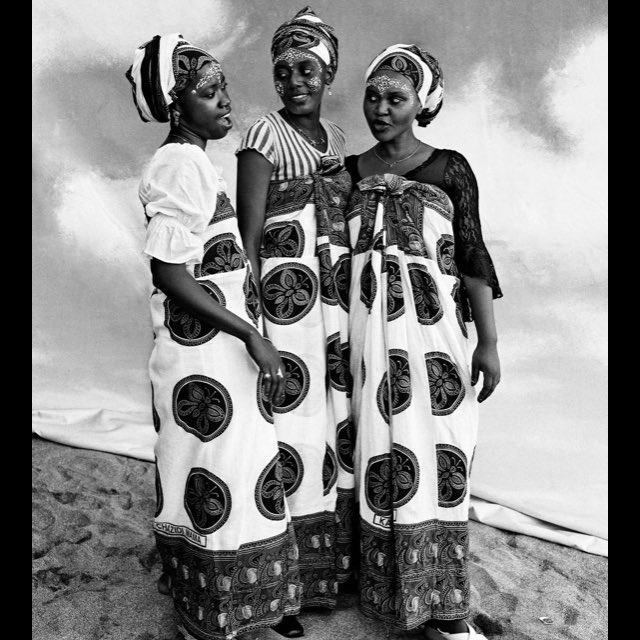

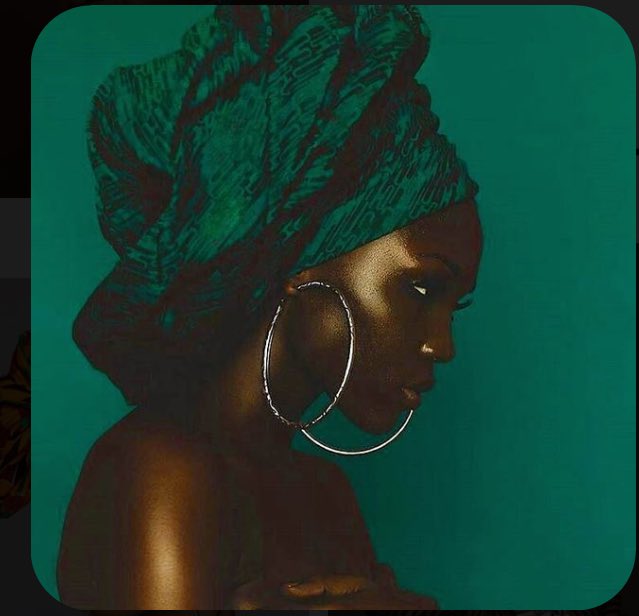

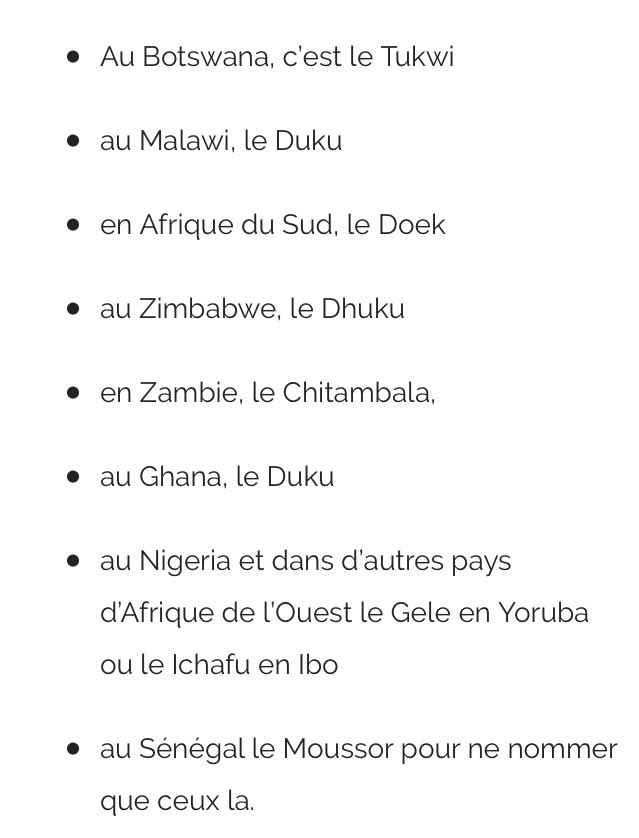

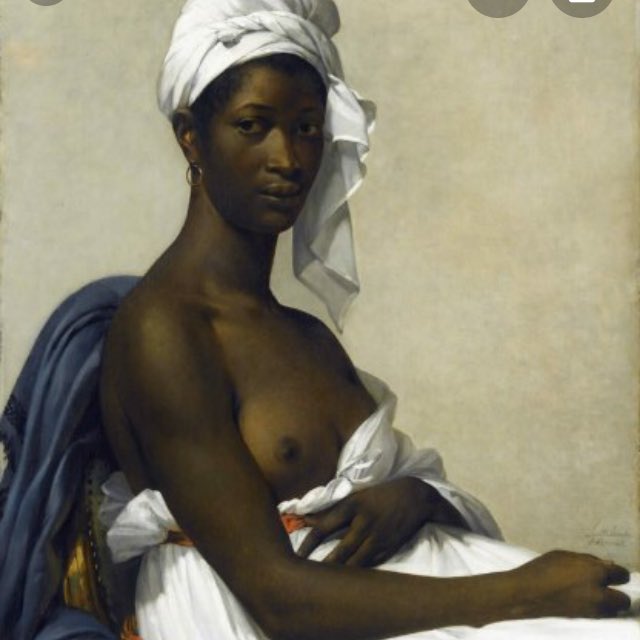

Le couvre-chef est originaire d& #39;Afrique noire et remplit des fonctions similaires pour les femmes africaines, afro-américaines, afro-Antillais et afro-latinas.

Le port du foulard peut signifier entre autre, un sentiment d’appartenance à une communauté, le statut matrimonial ou religieux d’une femme. Il peut aussi constituer un signe symbolique d’appartenance à une hiérarchie sociale.

Le foulard, originaire d’Afrique subsaharienne était souvent utilisé pour symboliser de la modestie, la spiritualité et la prospérité. Même les hommes en Afrique portent des foulards pour symboliser la richesse et le rang social.

Le foulard a été pendant des siècles chez les africains un moyen non-verbal d’indiquer le statut social. Le foulard d’une femme qui marche dans la rue vous dira si celle-ci est veuve, grand-mère ou femme mariée.

C’est un accessoire indispensable dans la vie quotidienne d’une femme africaine. En plus d’être un moyen de communication non-verbal, le foulard joue également un rôle pratique dans la protection de la tête contre les rayons du soleil.

Chaque pays, et même à l’intérieur de ce pays, chaque peuple aura une signification particulière en fonction de comment est attaché le foulard, la couleur de ce dernier et l’occasion à laquelle celui-ci est porté.

Dans certaines communautés, un foulard, lorsque porté par une femme d’un certain âge, est alors vu comme un signe de sagesse.

Certains styles et couleurs de foulards ont dans certaines cultures, des significations plus spécifiques telles que l’état matrimonial de l’individu; qu’elle soit fiancée, mariée ou veuve.

En Afrique du sud, les femmes portent le Doek lors de leurs visites officielles pour rencontrer leurs beaux-parents ou pour rendre visite aux membres les plus haut placés de la communauté en signe de respect.

Symboliquement, le port du foulard chez la femme afro-américaine et antillaise était un signe de non soumission et de résistance à la perte de ses droits et de son identité.

Une utilisation plus courante, que l’on peut voir dans presque tous les pays d’Afrique, est le foulard comme un embellissement et une indication qu’un événement de célébration se produit.

Aux mariages et aux fêtes de famille par exemple, vous aurez du mal à trouver une femme d’un certain âge sans un beau foulard sophistiqué sur sa tête. Il donne une image matriarcale et reine, symbole de l’élégance et de la beauté féminine.

Pendant l’esclavage, les contremaîtres et les colons imposaient aux esclaves de se couvrir la tête avec un chiffon en signe d’asservissement. Le cheveu crépu était considéré par les colons et leurs femmes comme étant moche et donc à couvrir.

Les esclaves et leurs descendants, cependant, considéraient le fait de se couvrir la tête comme un signe de courage qui rappelait une image de leur véritable patrie, l’Afrique.

l’Afrique. Le simple chiffon porté par des millions de femmes asservies et leurs descendants a servi d’unicité identitaire et communautaire. Symboliquement, le foulard chez la femme afro-américaine était un signe de non soumission et de résistance.

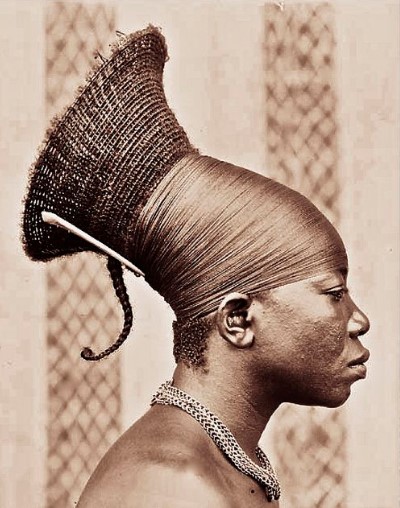

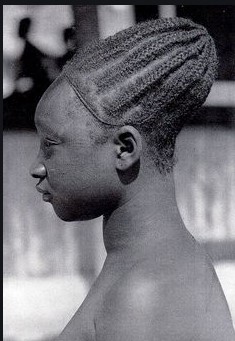

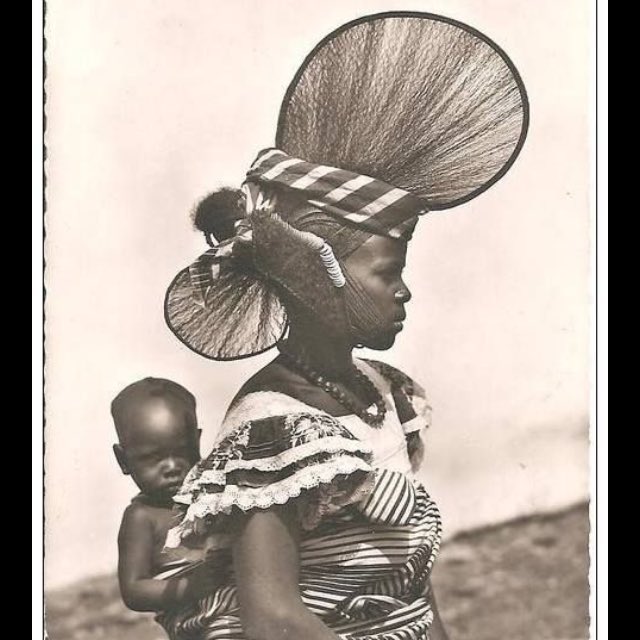

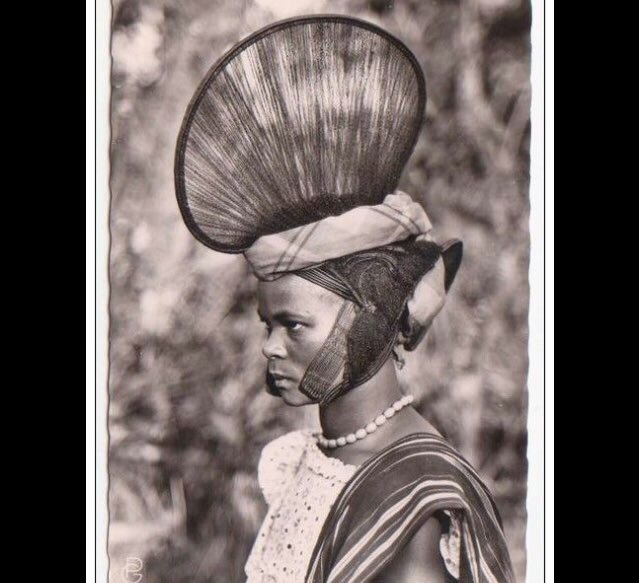

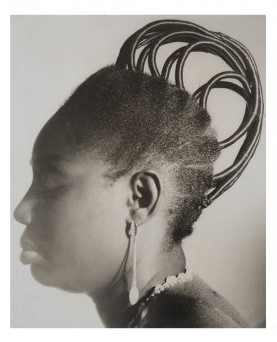

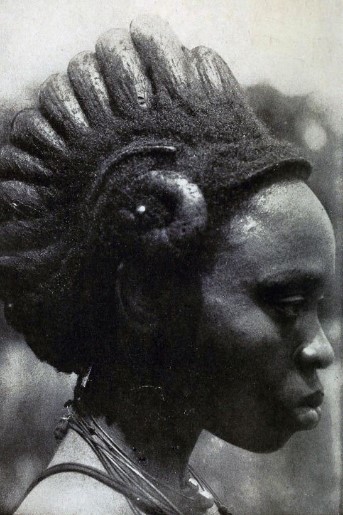

Les femmes du groupe des Peuls (Senégal, Soudan et Guinée - fouta Djallo) se tressent en cimier. C’est une véritable architecture posée sur leur tête.

Je ne connais pas la signification de la coiffure, elle doit certainement être liée à la sagesse

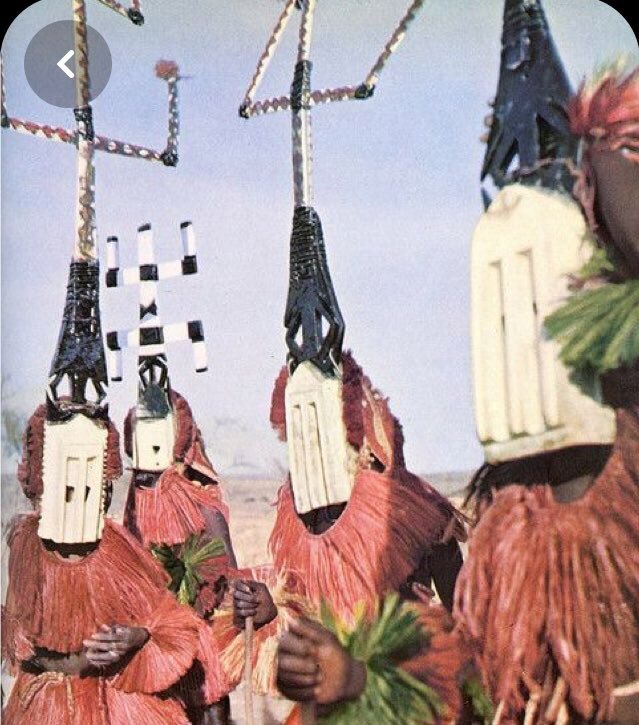

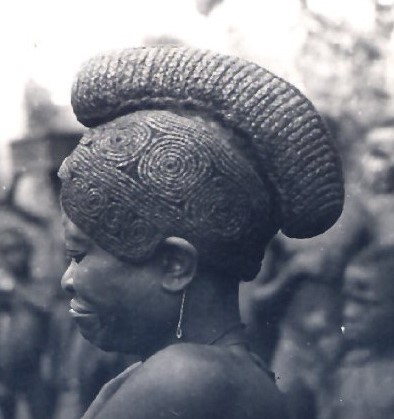

Les coiffures sont très

variées chez les Dogons. Elles sont en forme de casque, avec de longues mèches tressées sur les côtés, un nœud de cheveux sur la nuque et le cimier sur le haut du crâne.

À la coiffure sont ajoutés des perles ainsi que des bijoux d’or et d’argent. La coiffure ressemble fortement aux peuples de fouta Djallo.

Chez les Yorubas, les cheveux sont considérés comme la manifestation de l& #39; intérieure, spirituelle de la tête & de la personne, car la tête est composée de deux parties : la tête physique, extérieure & la tête spirituelle, intérieure.

Cette dernière est le lieu de la personnalité,du caractère & de la destinée de la personne. Elle contient tout ce que cette personne a choisit dans l’autre monde avant de venir au jour.

La tête permet aussi aux dieux de pénétrer à l’intérieur des personnes qui sont leurs fidèles.

La tête permet aussi aux dieux de pénétrer à l’intérieur des personnes qui sont leurs fidèles.

Pour ce faire elle doit être préparée lors d’une cérémonie initiatique. Elle est rasée & peinte de couleurs & de dessins symbolisant les dieux.

Ce point concentre les pratiques initiatiques, par ce qu’avec ce rituel, l’initié renaît, sa vie est transformée, comme en témoigne sa touffe de cheveux.

Pendant la fête, les jeunes filles sont coiffées en chignons très élaborés.

Elles ont trois chignons hauts qui tiennent verticalement sur le sommet de la tête, derrière une ou deux rangées de tresses qui vont d’une oreille à l’autre à la limite du front.

Elles ont trois chignons hauts qui tiennent verticalement sur le sommet de la tête, derrière une ou deux rangées de tresses qui vont d’une oreille à l’autre à la limite du front.

Les cheveux sont impeccablement tenus.

Les canons esthétiques yorubas concernant la coiffure sont très précis. Elle doit toujours être « adéquate« , bien appropriée à la personne qui la porte, car elle rehausse son apparence physique & sa position sociale.

Les canons esthétiques yorubas concernant la coiffure sont très précis. Elle doit toujours être « adéquate« , bien appropriée à la personne qui la porte, car elle rehausse son apparence physique & sa position sociale.

La répartition des cheveux doit être nette & précise, avec des lignes de division bien droites & un équilibre dans les formes doit être respecté.

Dire à une personne que sa coiffure est incomplète constitue une injure & une malédiction terrible.

Dire à une personne que sa coiffure est incomplète constitue une injure & une malédiction terrible.

Les femmes passent énormément de temps à inventer des coiffures splendides.

Les coiffeurs artistes des cheveux portent un nom précis, onidiri. Ils créent des coiffures de trois sortes, selon la technique employée.

Les coiffeurs artistes des cheveux portent un nom précis, onidiri. Ils créent des coiffures de trois sortes, selon la technique employée.

L’irun biba, correspond à des cheveux tressés de manière peu élaborée & concerne surtout les enfants.

L’irun didi ou d’olowo, divise les cheveux en dessins complexes en les tressant à la main.

L’irun kiko ou olowu consiste à tresser les cheveux avec un fil plus ou moins rigide.

L’irun didi ou d’olowo, divise les cheveux en dessins complexes en les tressant à la main.

L’irun kiko ou olowu consiste à tresser les cheveux avec un fil plus ou moins rigide.

Les hommes portent une coiffure sobre & soignée à laquelle ils ajoutent des matériaux précieux ou dotés de pouvoirs comme les perles, les coquillages, le cuivre ou les « médecines » comme l’explique H. J. Drewal dans l’article « Coiffures chez les Yoruba » .

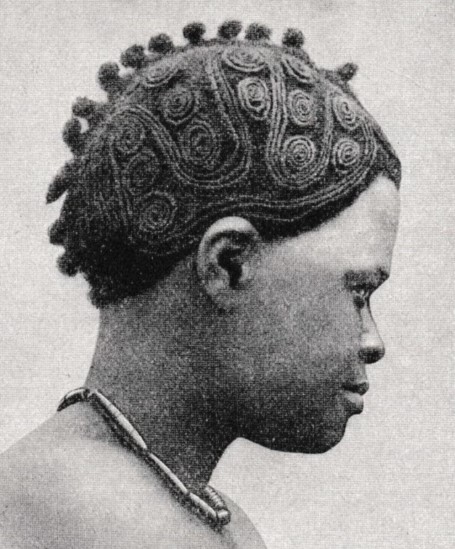

La coiffure à crête ojongo était populaire jusqu& #39;au milieu du 20e siècle, c& #39;est une caractéristique distinctive des arts Igbo représentant les femmes .

Les femmes utilisaient des ornements comme du fil, des plumes, des coquillages, des os , du bois, des perles , de la monnaie Igbo , des pièces de monnaie ou du tissu; de la boue contenant des minerais colorés , de la poudre ou de la pâte de bois de cambre jaune et rouge….

.....et de l& #39;huile de palme et du charbon de bois étaient également utilisés pour le style. Isi / Ishi owu , une coiffure filetée est toujours populaire parmi les femmes mariées dans les zones rurales.

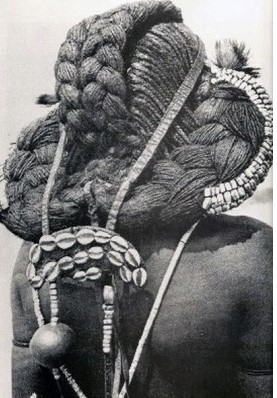

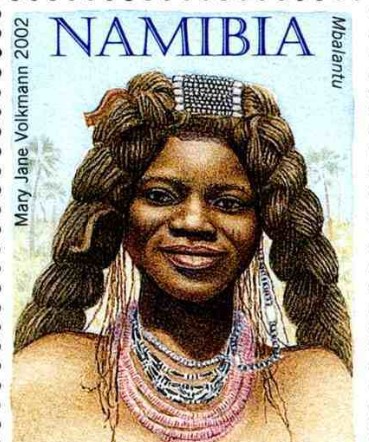

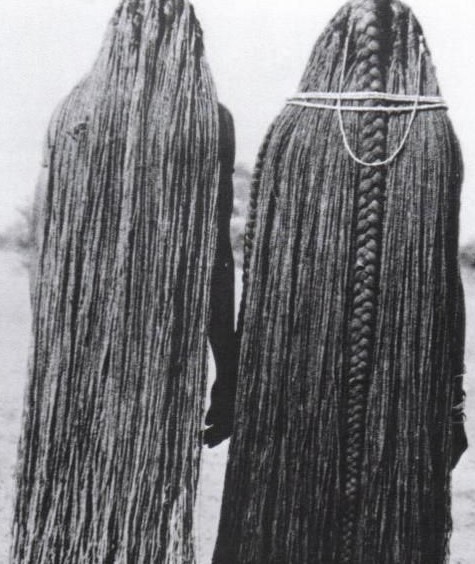

Près du sud de l& #39;Angola, il y a les tribus Mbalantu de Namibie . Les femmes mbalantu sont connues pour leurs coiffes. À l& #39;âge de douze ans,les jeunes filles des tribus Mbalantu commencent à préparer leurs cheveux pour la coiffure

Ils couvrent leurs cheveux d& #39;une épaisse couche d& #39;écorce d& #39;arbre finement broyée de l& #39;omutyuula. Ce mélange est appliqué pour améliorer la croissance des cheveux. En quelques années, le mélange épais de graisses sera desserré pour que les cheveux soient visibles.

Des pépins de fruits de la prune d& #39;oiseau seront attachés aux extrémités des cheveux à l& #39;aide de cordes de tendon.

Lorsque les jeunes filles atteignent l& #39;âge de seize ans, leur coiffe Fruit pip est jetée et remplacée par l& #39;une des tendons. Le style change à nouveau une fois que les filles atteignent leur cérémonie d& #39;initiation Ohango.

Les cheveux sont ensuite coiffés en 4 longues tresses eembuvi épaisses .

Une fois que les filles ont réussi leur cérémonie d& #39;initiation, elles sont considérées comme des ovafuko (mariées)….

Une fois que les filles ont réussi leur cérémonie d& #39;initiation, elles sont considérées comme des ovafuko (mariées)….

…. puis une couche supplémentaire d& #39;écorce d& #39;arbre et de graisse est appliquée sur leurs cheveux. Les cheveux sont ensuite repris et coiffés en coiffes élaborées tout au long de leur vie.

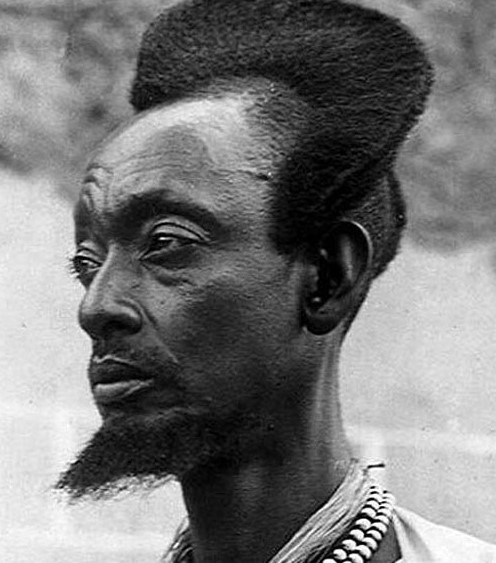

Les guerriers éthiopiens de la tribu Karrayyu ( Oromo) abordent une coiffure d& #39;un style afro avec une forme particulière reprenant sans doute la forme du Cobra de l& #39;Égypte antique.

Read on Twitter

Read on Twitter https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="👩🏿🦱" title="Woman, curly haired (dark skin tone)" aria-label="Emoji: Woman, curly haired (dark skin tone)"> Les coiffures des noirs (africains, afro-descendants, diasporas) : leurs origines et leurs histoires et leurs significationshttps://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">" title="{THREAD} > Histoire https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="👨🏿🦱" title="Man, curly haired (dark skin tone)" aria-label="Emoji: Man, curly haired (dark skin tone)">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="👩🏿🦱" title="Woman, curly haired (dark skin tone)" aria-label="Emoji: Woman, curly haired (dark skin tone)"> Les coiffures des noirs (africains, afro-descendants, diasporas) : leurs origines et leurs histoires et leurs significationshttps://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">">

https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="👩🏿🦱" title="Woman, curly haired (dark skin tone)" aria-label="Emoji: Woman, curly haired (dark skin tone)"> Les coiffures des noirs (africains, afro-descendants, diasporas) : leurs origines et leurs histoires et leurs significationshttps://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">" title="{THREAD} > Histoire https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="👨🏿🦱" title="Man, curly haired (dark skin tone)" aria-label="Emoji: Man, curly haired (dark skin tone)">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="👩🏿🦱" title="Woman, curly haired (dark skin tone)" aria-label="Emoji: Woman, curly haired (dark skin tone)"> Les coiffures des noirs (africains, afro-descendants, diasporas) : leurs origines et leurs histoires et leurs significationshttps://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">">

https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="👩🏿🦱" title="Woman, curly haired (dark skin tone)" aria-label="Emoji: Woman, curly haired (dark skin tone)"> Les coiffures des noirs (africains, afro-descendants, diasporas) : leurs origines et leurs histoires et leurs significationshttps://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">" title="{THREAD} > Histoire https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="👨🏿🦱" title="Man, curly haired (dark skin tone)" aria-label="Emoji: Man, curly haired (dark skin tone)">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="👩🏿🦱" title="Woman, curly haired (dark skin tone)" aria-label="Emoji: Woman, curly haired (dark skin tone)"> Les coiffures des noirs (africains, afro-descendants, diasporas) : leurs origines et leurs histoires et leurs significationshttps://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">">

https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="👩🏿🦱" title="Woman, curly haired (dark skin tone)" aria-label="Emoji: Woman, curly haired (dark skin tone)"> Les coiffures des noirs (africains, afro-descendants, diasporas) : leurs origines et leurs histoires et leurs significationshttps://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">" title="{THREAD} > Histoire https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="👨🏿🦱" title="Man, curly haired (dark skin tone)" aria-label="Emoji: Man, curly haired (dark skin tone)">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="👩🏿🦱" title="Woman, curly haired (dark skin tone)" aria-label="Emoji: Woman, curly haired (dark skin tone)"> Les coiffures des noirs (africains, afro-descendants, diasporas) : leurs origines et leurs histoires et leurs significationshttps://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">">

https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="👩🏿🦱" title="Woman, curly haired (dark skin tone)" aria-label="Emoji: Woman, curly haired (dark skin tone)"> Les coiffures des noirs (africains, afro-descendants, diasporas) : leurs origines et leurs histoires et leurs significationshttps://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">" title="{THREAD} > Histoire https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="👨🏿🦱" title="Man, curly haired (dark skin tone)" aria-label="Emoji: Man, curly haired (dark skin tone)">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="👩🏿🦱" title="Woman, curly haired (dark skin tone)" aria-label="Emoji: Woman, curly haired (dark skin tone)"> Les coiffures des noirs (africains, afro-descendants, diasporas) : leurs origines et leurs histoires et leurs significationshttps://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">">

https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="👩🏿🦱" title="Woman, curly haired (dark skin tone)" aria-label="Emoji: Woman, curly haired (dark skin tone)"> Les coiffures des noirs (africains, afro-descendants, diasporas) : leurs origines et leurs histoires et leurs significationshttps://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">" title="{THREAD} > Histoire https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="👨🏿🦱" title="Man, curly haired (dark skin tone)" aria-label="Emoji: Man, curly haired (dark skin tone)">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="👩🏿🦱" title="Woman, curly haired (dark skin tone)" aria-label="Emoji: Woman, curly haired (dark skin tone)"> Les coiffures des noirs (africains, afro-descendants, diasporas) : leurs origines et leurs histoires et leurs significationshttps://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="⤵️" title="Arrow pointing rightwards then curving downwards" aria-label="Emoji: Arrow pointing rightwards then curving downwards">">

« Au début du quinzième siècle, les cheveux servaient de porteurs de messages dans la plupart des sociétés ouest-africaines.»" title="https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="1️⃣" title="Keycap digit one" aria-label="Emoji: Keycap digit one"> « Au début du quinzième siècle, les cheveux servaient de porteurs de messages dans la plupart des sociétés ouest-africaines.»" class="img-responsive" style="max-width:100%;"/>

« Au début du quinzième siècle, les cheveux servaient de porteurs de messages dans la plupart des sociétés ouest-africaines.»" title="https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="1️⃣" title="Keycap digit one" aria-label="Emoji: Keycap digit one"> « Au début du quinzième siècle, les cheveux servaient de porteurs de messages dans la plupart des sociétés ouest-africaines.»" class="img-responsive" style="max-width:100%;"/>

Au sein de ces communautés, les cheveux communiquaient souvent l’âge, l’état matrimonial, l’identité ethnique, la religion, la richesse et le rang dans la communauté." title="https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="2️⃣" title="Keycap digit two" aria-label="Emoji: Keycap digit two"> Au sein de ces communautés, les cheveux communiquaient souvent l’âge, l’état matrimonial, l’identité ethnique, la religion, la richesse et le rang dans la communauté.">

Au sein de ces communautés, les cheveux communiquaient souvent l’âge, l’état matrimonial, l’identité ethnique, la religion, la richesse et le rang dans la communauté." title="https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="2️⃣" title="Keycap digit two" aria-label="Emoji: Keycap digit two"> Au sein de ces communautés, les cheveux communiquaient souvent l’âge, l’état matrimonial, l’identité ethnique, la religion, la richesse et le rang dans la communauté.">

Au sein de ces communautés, les cheveux communiquaient souvent l’âge, l’état matrimonial, l’identité ethnique, la religion, la richesse et le rang dans la communauté." title="https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="2️⃣" title="Keycap digit two" aria-label="Emoji: Keycap digit two"> Au sein de ces communautés, les cheveux communiquaient souvent l’âge, l’état matrimonial, l’identité ethnique, la religion, la richesse et le rang dans la communauté.">

Au sein de ces communautés, les cheveux communiquaient souvent l’âge, l’état matrimonial, l’identité ethnique, la religion, la richesse et le rang dans la communauté." title="https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="2️⃣" title="Keycap digit two" aria-label="Emoji: Keycap digit two"> Au sein de ces communautés, les cheveux communiquaient souvent l’âge, l’état matrimonial, l’identité ethnique, la religion, la richesse et le rang dans la communauté.">

. - Durag -Le Durag est simplement un foulard porté sur ta tête pour protéger ta coupe de cheveux ou est utilisé pour la mode. Le Durag date du 19ème siècle lorsque les pauvres travailleurs et esclaves avaient besoin de quelque chose pour attacher leurs cheveux." title="https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="3️⃣" title="Keycap digit three" aria-label="Emoji: Keycap digit three">. - Durag -Le Durag est simplement un foulard porté sur ta tête pour protéger ta coupe de cheveux ou est utilisé pour la mode. Le Durag date du 19ème siècle lorsque les pauvres travailleurs et esclaves avaient besoin de quelque chose pour attacher leurs cheveux.">

. - Durag -Le Durag est simplement un foulard porté sur ta tête pour protéger ta coupe de cheveux ou est utilisé pour la mode. Le Durag date du 19ème siècle lorsque les pauvres travailleurs et esclaves avaient besoin de quelque chose pour attacher leurs cheveux." title="https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="3️⃣" title="Keycap digit three" aria-label="Emoji: Keycap digit three">. - Durag -Le Durag est simplement un foulard porté sur ta tête pour protéger ta coupe de cheveux ou est utilisé pour la mode. Le Durag date du 19ème siècle lorsque les pauvres travailleurs et esclaves avaient besoin de quelque chose pour attacher leurs cheveux.">

. - Durag -Le Durag est simplement un foulard porté sur ta tête pour protéger ta coupe de cheveux ou est utilisé pour la mode. Le Durag date du 19ème siècle lorsque les pauvres travailleurs et esclaves avaient besoin de quelque chose pour attacher leurs cheveux." title="https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="3️⃣" title="Keycap digit three" aria-label="Emoji: Keycap digit three">. - Durag -Le Durag est simplement un foulard porté sur ta tête pour protéger ta coupe de cheveux ou est utilisé pour la mode. Le Durag date du 19ème siècle lorsque les pauvres travailleurs et esclaves avaient besoin de quelque chose pour attacher leurs cheveux.">

. - Durag -Le Durag est simplement un foulard porté sur ta tête pour protéger ta coupe de cheveux ou est utilisé pour la mode. Le Durag date du 19ème siècle lorsque les pauvres travailleurs et esclaves avaient besoin de quelque chose pour attacher leurs cheveux." title="https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="3️⃣" title="Keycap digit three" aria-label="Emoji: Keycap digit three">. - Durag -Le Durag est simplement un foulard porté sur ta tête pour protéger ta coupe de cheveux ou est utilisé pour la mode. Le Durag date du 19ème siècle lorsque les pauvres travailleurs et esclaves avaient besoin de quelque chose pour attacher leurs cheveux.">

. - Durag -Le Durag est simplement un foulard porté sur ta tête pour protéger ta coupe de cheveux ou est utilisé pour la mode. Le Durag date du 19ème siècle lorsque les pauvres travailleurs et esclaves avaient besoin de quelque chose pour attacher leurs cheveux." title="https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="3️⃣" title="Keycap digit three" aria-label="Emoji: Keycap digit three">. - Durag -Le Durag est simplement un foulard porté sur ta tête pour protéger ta coupe de cheveux ou est utilisé pour la mode. Le Durag date du 19ème siècle lorsque les pauvres travailleurs et esclaves avaient besoin de quelque chose pour attacher leurs cheveux.">

. - Durag -Le Durag est simplement un foulard porté sur ta tête pour protéger ta coupe de cheveux ou est utilisé pour la mode. Le Durag date du 19ème siècle lorsque les pauvres travailleurs et esclaves avaient besoin de quelque chose pour attacher leurs cheveux." title="https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="3️⃣" title="Keycap digit three" aria-label="Emoji: Keycap digit three">. - Durag -Le Durag est simplement un foulard porté sur ta tête pour protéger ta coupe de cheveux ou est utilisé pour la mode. Le Durag date du 19ème siècle lorsque les pauvres travailleurs et esclaves avaient besoin de quelque chose pour attacher leurs cheveux.">

. - Tresses -La tradition du tressage des cheveux en Afrique remonte à des milliers d’années. Les différents styles de tressage étaient associés à la tribu, l’âge, la situation familiale, la fortune, le pouvoir, la religion, et/ou le rang social de la personne." title="https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="4️⃣" title="Keycap digit four" aria-label="Emoji: Keycap digit four">. - Tresses -La tradition du tressage des cheveux en Afrique remonte à des milliers d’années. Les différents styles de tressage étaient associés à la tribu, l’âge, la situation familiale, la fortune, le pouvoir, la religion, et/ou le rang social de la personne.">

. - Tresses -La tradition du tressage des cheveux en Afrique remonte à des milliers d’années. Les différents styles de tressage étaient associés à la tribu, l’âge, la situation familiale, la fortune, le pouvoir, la religion, et/ou le rang social de la personne." title="https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="4️⃣" title="Keycap digit four" aria-label="Emoji: Keycap digit four">. - Tresses -La tradition du tressage des cheveux en Afrique remonte à des milliers d’années. Les différents styles de tressage étaient associés à la tribu, l’âge, la situation familiale, la fortune, le pouvoir, la religion, et/ou le rang social de la personne.">

. - Tresses -La tradition du tressage des cheveux en Afrique remonte à des milliers d’années. Les différents styles de tressage étaient associés à la tribu, l’âge, la situation familiale, la fortune, le pouvoir, la religion, et/ou le rang social de la personne." title="https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="4️⃣" title="Keycap digit four" aria-label="Emoji: Keycap digit four">. - Tresses -La tradition du tressage des cheveux en Afrique remonte à des milliers d’années. Les différents styles de tressage étaient associés à la tribu, l’âge, la situation familiale, la fortune, le pouvoir, la religion, et/ou le rang social de la personne.">

. - Tresses -La tradition du tressage des cheveux en Afrique remonte à des milliers d’années. Les différents styles de tressage étaient associés à la tribu, l’âge, la situation familiale, la fortune, le pouvoir, la religion, et/ou le rang social de la personne." title="https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="4️⃣" title="Keycap digit four" aria-label="Emoji: Keycap digit four">. - Tresses -La tradition du tressage des cheveux en Afrique remonte à des milliers d’années. Les différents styles de tressage étaient associés à la tribu, l’âge, la situation familiale, la fortune, le pouvoir, la religion, et/ou le rang social de la personne.">

- Afro -L& #39;origine de cette coiffure remonte à l& #39;époque de l& #39;occupation italienne de l’Éthiopie car les guerriers qui résistent à l& #39;occupation portent des coupes traditionnelles (tradition Afar notamment),de vastes réseaux de rebelles s& #39;organisèrent pour résister." title="https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="5️⃣" title="Keycap digit five" aria-label="Emoji: Keycap digit five"> - Afro -L& #39;origine de cette coiffure remonte à l& #39;époque de l& #39;occupation italienne de l’Éthiopie car les guerriers qui résistent à l& #39;occupation portent des coupes traditionnelles (tradition Afar notamment),de vastes réseaux de rebelles s& #39;organisèrent pour résister.">

- Afro -L& #39;origine de cette coiffure remonte à l& #39;époque de l& #39;occupation italienne de l’Éthiopie car les guerriers qui résistent à l& #39;occupation portent des coupes traditionnelles (tradition Afar notamment),de vastes réseaux de rebelles s& #39;organisèrent pour résister." title="https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="5️⃣" title="Keycap digit five" aria-label="Emoji: Keycap digit five"> - Afro -L& #39;origine de cette coiffure remonte à l& #39;époque de l& #39;occupation italienne de l’Éthiopie car les guerriers qui résistent à l& #39;occupation portent des coupes traditionnelles (tradition Afar notamment),de vastes réseaux de rebelles s& #39;organisèrent pour résister.">

- Afro -L& #39;origine de cette coiffure remonte à l& #39;époque de l& #39;occupation italienne de l’Éthiopie car les guerriers qui résistent à l& #39;occupation portent des coupes traditionnelles (tradition Afar notamment),de vastes réseaux de rebelles s& #39;organisèrent pour résister." title="https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="5️⃣" title="Keycap digit five" aria-label="Emoji: Keycap digit five"> - Afro -L& #39;origine de cette coiffure remonte à l& #39;époque de l& #39;occupation italienne de l’Éthiopie car les guerriers qui résistent à l& #39;occupation portent des coupes traditionnelles (tradition Afar notamment),de vastes réseaux de rebelles s& #39;organisèrent pour résister.">

- Afro -L& #39;origine de cette coiffure remonte à l& #39;époque de l& #39;occupation italienne de l’Éthiopie car les guerriers qui résistent à l& #39;occupation portent des coupes traditionnelles (tradition Afar notamment),de vastes réseaux de rebelles s& #39;organisèrent pour résister." title="https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="5️⃣" title="Keycap digit five" aria-label="Emoji: Keycap digit five"> - Afro -L& #39;origine de cette coiffure remonte à l& #39;époque de l& #39;occupation italienne de l’Éthiopie car les guerriers qui résistent à l& #39;occupation portent des coupes traditionnelles (tradition Afar notamment),de vastes réseaux de rebelles s& #39;organisèrent pour résister.">

Maré tèt / coiffe créole Il existait plusieurs façons d’attacher son madras aux Antilles : dès l’origine, les coiffes sont multiples et originales." title="https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="6️⃣" title="Keycap digit six" aria-label="Emoji: Keycap digit six"> Maré tèt / coiffe créole Il existait plusieurs façons d’attacher son madras aux Antilles : dès l’origine, les coiffes sont multiples et originales.">

Maré tèt / coiffe créole Il existait plusieurs façons d’attacher son madras aux Antilles : dès l’origine, les coiffes sont multiples et originales." title="https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="6️⃣" title="Keycap digit six" aria-label="Emoji: Keycap digit six"> Maré tèt / coiffe créole Il existait plusieurs façons d’attacher son madras aux Antilles : dès l’origine, les coiffes sont multiples et originales.">

Maré tèt / coiffe créole Il existait plusieurs façons d’attacher son madras aux Antilles : dès l’origine, les coiffes sont multiples et originales." title="https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="6️⃣" title="Keycap digit six" aria-label="Emoji: Keycap digit six"> Maré tèt / coiffe créole Il existait plusieurs façons d’attacher son madras aux Antilles : dès l’origine, les coiffes sont multiples et originales.">

Maré tèt / coiffe créole Il existait plusieurs façons d’attacher son madras aux Antilles : dès l’origine, les coiffes sont multiples et originales." title="https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="6️⃣" title="Keycap digit six" aria-label="Emoji: Keycap digit six"> Maré tèt / coiffe créole Il existait plusieurs façons d’attacher son madras aux Antilles : dès l’origine, les coiffes sont multiples et originales.">

- Dreadlocks - Les dreadlocks sont portées par différents peuples d& #39;Afrique, homme comme femme, parfois selon le groupe social : les tiédo-Sérères, Akans, Masaïs, Bantous[réf. nécessaire], peuples nilotiques, Peuls, Soninkés, etc." title="https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="7⃣" title="Keycap digit seven" aria-label="Emoji: Keycap digit seven"> - Dreadlocks - Les dreadlocks sont portées par différents peuples d& #39;Afrique, homme comme femme, parfois selon le groupe social : les tiédo-Sérères, Akans, Masaïs, Bantous[réf. nécessaire], peuples nilotiques, Peuls, Soninkés, etc.">

- Dreadlocks - Les dreadlocks sont portées par différents peuples d& #39;Afrique, homme comme femme, parfois selon le groupe social : les tiédo-Sérères, Akans, Masaïs, Bantous[réf. nécessaire], peuples nilotiques, Peuls, Soninkés, etc." title="https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="7⃣" title="Keycap digit seven" aria-label="Emoji: Keycap digit seven"> - Dreadlocks - Les dreadlocks sont portées par différents peuples d& #39;Afrique, homme comme femme, parfois selon le groupe social : les tiédo-Sérères, Akans, Masaïs, Bantous[réf. nécessaire], peuples nilotiques, Peuls, Soninkés, etc.">

- Dreadlocks - Les dreadlocks sont portées par différents peuples d& #39;Afrique, homme comme femme, parfois selon le groupe social : les tiédo-Sérères, Akans, Masaïs, Bantous[réf. nécessaire], peuples nilotiques, Peuls, Soninkés, etc." title="https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="7⃣" title="Keycap digit seven" aria-label="Emoji: Keycap digit seven"> - Dreadlocks - Les dreadlocks sont portées par différents peuples d& #39;Afrique, homme comme femme, parfois selon le groupe social : les tiédo-Sérères, Akans, Masaïs, Bantous[réf. nécessaire], peuples nilotiques, Peuls, Soninkés, etc.">

- Dreadlocks - Les dreadlocks sont portées par différents peuples d& #39;Afrique, homme comme femme, parfois selon le groupe social : les tiédo-Sérères, Akans, Masaïs, Bantous[réf. nécessaire], peuples nilotiques, Peuls, Soninkés, etc." title="https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="7⃣" title="Keycap digit seven" aria-label="Emoji: Keycap digit seven"> - Dreadlocks - Les dreadlocks sont portées par différents peuples d& #39;Afrique, homme comme femme, parfois selon le groupe social : les tiédo-Sérères, Akans, Masaïs, Bantous[réf. nécessaire], peuples nilotiques, Peuls, Soninkés, etc.">

- Bantu Knot -Les nœuds bantous sont une coiffure africaine traditionnelle qui existe depuis plus de 100 ans.La coiffure qui consiste à torsader et enrouler ses cheveux sur eux-mêmes puis à les fixer contre le crâne pour obtenir de petits choux." title="https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="8⃣" title="Keycap digit eight" aria-label="Emoji: Keycap digit eight"> - Bantu Knot -Les nœuds bantous sont une coiffure africaine traditionnelle qui existe depuis plus de 100 ans.La coiffure qui consiste à torsader et enrouler ses cheveux sur eux-mêmes puis à les fixer contre le crâne pour obtenir de petits choux.">

- Bantu Knot -Les nœuds bantous sont une coiffure africaine traditionnelle qui existe depuis plus de 100 ans.La coiffure qui consiste à torsader et enrouler ses cheveux sur eux-mêmes puis à les fixer contre le crâne pour obtenir de petits choux." title="https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="8⃣" title="Keycap digit eight" aria-label="Emoji: Keycap digit eight"> - Bantu Knot -Les nœuds bantous sont une coiffure africaine traditionnelle qui existe depuis plus de 100 ans.La coiffure qui consiste à torsader et enrouler ses cheveux sur eux-mêmes puis à les fixer contre le crâne pour obtenir de petits choux.">

- Bantu Knot -Les nœuds bantous sont une coiffure africaine traditionnelle qui existe depuis plus de 100 ans.La coiffure qui consiste à torsader et enrouler ses cheveux sur eux-mêmes puis à les fixer contre le crâne pour obtenir de petits choux." title="https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="8⃣" title="Keycap digit eight" aria-label="Emoji: Keycap digit eight"> - Bantu Knot -Les nœuds bantous sont une coiffure africaine traditionnelle qui existe depuis plus de 100 ans.La coiffure qui consiste à torsader et enrouler ses cheveux sur eux-mêmes puis à les fixer contre le crâne pour obtenir de petits choux.">

- Bantu Knot -Les nœuds bantous sont une coiffure africaine traditionnelle qui existe depuis plus de 100 ans.La coiffure qui consiste à torsader et enrouler ses cheveux sur eux-mêmes puis à les fixer contre le crâne pour obtenir de petits choux." title="https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="8⃣" title="Keycap digit eight" aria-label="Emoji: Keycap digit eight"> - Bantu Knot -Les nœuds bantous sont une coiffure africaine traditionnelle qui existe depuis plus de 100 ans.La coiffure qui consiste à torsader et enrouler ses cheveux sur eux-mêmes puis à les fixer contre le crâne pour obtenir de petits choux.">

- Beja -(je trouve ce peuple tellement beau…)Les femmes Beja tressent leurs cheveux et les décorent avec des accessoires, ce qui ressemble plus à la semelle des anciens pharaons." title="https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="9⃣" title="Keycap digit nine" aria-label="Emoji: Keycap digit nine"> - Beja -(je trouve ce peuple tellement beau…)Les femmes Beja tressent leurs cheveux et les décorent avec des accessoires, ce qui ressemble plus à la semelle des anciens pharaons.">

- Beja -(je trouve ce peuple tellement beau…)Les femmes Beja tressent leurs cheveux et les décorent avec des accessoires, ce qui ressemble plus à la semelle des anciens pharaons." title="https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="9⃣" title="Keycap digit nine" aria-label="Emoji: Keycap digit nine"> - Beja -(je trouve ce peuple tellement beau…)Les femmes Beja tressent leurs cheveux et les décorent avec des accessoires, ce qui ressemble plus à la semelle des anciens pharaons.">

- Beja -(je trouve ce peuple tellement beau…)Les femmes Beja tressent leurs cheveux et les décorent avec des accessoires, ce qui ressemble plus à la semelle des anciens pharaons." title="https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="9⃣" title="Keycap digit nine" aria-label="Emoji: Keycap digit nine"> - Beja -(je trouve ce peuple tellement beau…)Les femmes Beja tressent leurs cheveux et les décorent avec des accessoires, ce qui ressemble plus à la semelle des anciens pharaons.">

- Beja -(je trouve ce peuple tellement beau…)Les femmes Beja tressent leurs cheveux et les décorent avec des accessoires, ce qui ressemble plus à la semelle des anciens pharaons." title="https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="9⃣" title="Keycap digit nine" aria-label="Emoji: Keycap digit nine"> - Beja -(je trouve ce peuple tellement beau…)Les femmes Beja tressent leurs cheveux et les décorent avec des accessoires, ce qui ressemble plus à la semelle des anciens pharaons.">

https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="0⃣" title="Keycap digit zero" aria-label="Emoji: Keycap digit zero"> - tresse Betsimiraka.-C& #39;est une coiffure traditionnelle de la tribu des “Betsimisaraka” , un peuple originaire de l’Est de Madagascar. Seules les femmes portent ces tresses qui finissent en pompons." title="https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="1⃣" title="Keycap digit one" aria-label="Emoji: Keycap digit one">https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="0⃣" title="Keycap digit zero" aria-label="Emoji: Keycap digit zero"> - tresse Betsimiraka.-C& #39;est une coiffure traditionnelle de la tribu des “Betsimisaraka” , un peuple originaire de l’Est de Madagascar. Seules les femmes portent ces tresses qui finissent en pompons.">