J& #39;ai toujours été passionné d& #39;histoire, notamment celle de mon pays, la Guyane. C& #39;est la raison pour laquelle, j& #39;ai réalisé un thread sur cette thématique.

N’hésitez pas à partager l’information au-delà des frontières de la Guyane.

Il y aura plusieurs thread qui viendront par la suite et décriront les faits marquants, les lieux, les communes, le patrimoine culturel, les personnages clés de Guyane…

Bonne lecture !

Bonne lecture !

1. L’arrivée des peuples premiers

Il y a environ 40 000 ans, des peuples de Sibérie Orientale migrent en Amérique par le Détroit de Béring lors de la période glacière.

L’Amazonie fut tardivement peuplée par rapport au reste de l’Amérique. On estime vers -8000 pour la Guyane.

Il y a environ 40 000 ans, des peuples de Sibérie Orientale migrent en Amérique par le Détroit de Béring lors de la période glacière.

L’Amazonie fut tardivement peuplée par rapport au reste de l’Amérique. On estime vers -8000 pour la Guyane.

2. Les civilisations amérindiennes

On distingue 7 ethnies Amérindiennes :

2000 ans av.JC : Les Paléo-Indiens (descendants des 1ers habitants)

200 ans av.JC : Les Arawaks

Entre 900 et 1000 : Les Kalinas

1200 : Les Wayanas

1450 : Les Tekos, Wayampis et Palikurs

On distingue 7 ethnies Amérindiennes :

2000 ans av.JC : Les Paléo-Indiens (descendants des 1ers habitants)

200 ans av.JC : Les Arawaks

Entre 900 et 1000 : Les Kalinas

1200 : Les Wayanas

1450 : Les Tekos, Wayampis et Palikurs

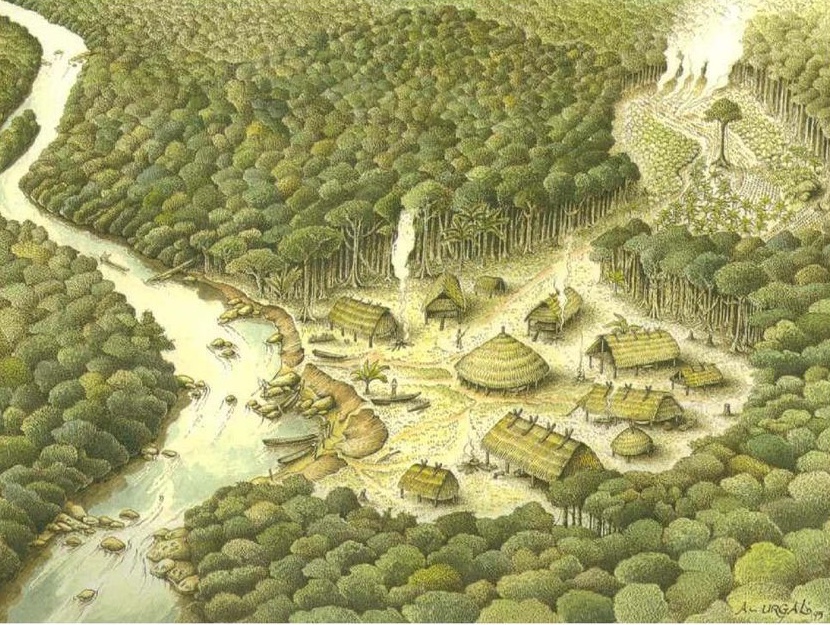

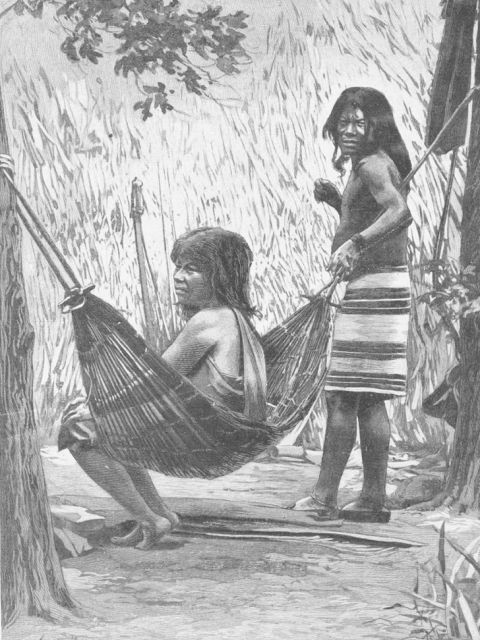

3. La vie en communauté

Ils pratiquent de l’agriculture basée sur le manioc et le maïs, installés le long des fleuves Maroni et Oyapock dans des villages de carbets recouverts de feuilles de palmiers. Ils sont en interaction pour les échanges commerciaux, festifs, matrimoniaux..

Ils pratiquent de l’agriculture basée sur le manioc et le maïs, installés le long des fleuves Maroni et Oyapock dans des villages de carbets recouverts de feuilles de palmiers. Ils sont en interaction pour les échanges commerciaux, festifs, matrimoniaux..

4. Le manioc

Le manioc est un tubercule transformé en couac, cassave, tapioca, l’alcool cachiri .

Ce tubercule nécessite une détoxification de la manihotoxine.

Couac :

https://www.youtube.com/watch?v=Hs7oXrHE08o

L’Arouman">https://www.youtube.com/watch... :

https://www.youtube.com/watch?v=MjoWe-DAvxs">https://www.youtube.com/watch...

Le manioc est un tubercule transformé en couac, cassave, tapioca, l’alcool cachiri .

Ce tubercule nécessite une détoxification de la manihotoxine.

Couac :

https://www.youtube.com/watch?v=Hs7oXrHE08o

L’Arouman">https://www.youtube.com/watch... :

https://www.youtube.com/watch?v=MjoWe-DAvxs">https://www.youtube.com/watch...

5. La toponymie amérindienne

Toponymie : l’étude des noms des lieux.

Nous devons aux amérindiens une multitude de noms de lieux en Guyane par exemple :

Amana : Mana

Marouinine : Maroni

Iuraque : Iracoubo

Caïenne : Cayenne

Macouriaque : Macouria

Armire : Rémire

Couro : Kourou

Toponymie : l’étude des noms des lieux.

Nous devons aux amérindiens une multitude de noms de lieux en Guyane par exemple :

Amana : Mana

Marouinine : Maroni

Iuraque : Iracoubo

Caïenne : Cayenne

Macouriaque : Macouria

Armire : Rémire

Couro : Kourou

6. Des mots d’origine amérindienne

Animaux : Jaguar, Pakira, Colibri, Lamentin, Pak

Plantes : Manioc, Rocou, Maïs, Coco, Ananas, Awara, Komou

Objets/Divers : Hamac, Cassave, Carbet, Canoë, Ouragan

Animaux : Jaguar, Pakira, Colibri, Lamentin, Pak

Plantes : Manioc, Rocou, Maïs, Coco, Ananas, Awara, Komou

Objets/Divers : Hamac, Cassave, Carbet, Canoë, Ouragan

7. La rencontre des amérindiens et des européens

1492 : Découverte des européens de l’Amérique

Les amérindiens gardent le contrôle de la Guyane jusque vers le milieu du XVIIe (1570-1640) en repoussant les multiples tentatives de colonisation française en Guyane.

1492 : Découverte des européens de l’Amérique

Les amérindiens gardent le contrôle de la Guyane jusque vers le milieu du XVIIe (1570-1640) en repoussant les multiples tentatives de colonisation française en Guyane.

8. La colonisation de la Guyane

La France équinoxiale (Guyane française); sous ordonnance et autorisation du Roi Louis XIII et du Cardinal Richelieu; colonisent, introduisent l’esclavage et l’évangélisation des amérindiens entre 1624 et 1626.

La France équinoxiale (Guyane française); sous ordonnance et autorisation du Roi Louis XIII et du Cardinal Richelieu; colonisent, introduisent l’esclavage et l’évangélisation des amérindiens entre 1624 et 1626.

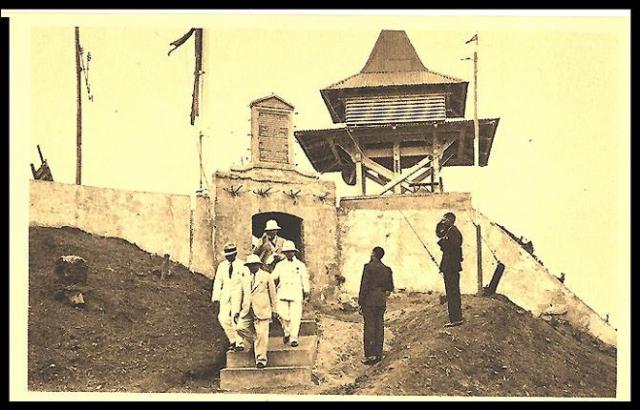

9. Le fort Cépérou

En 1643, Poncet de Brétigny achète aux amérindiens une colline nommée « Mont Cépérou » en référence au chef Kalina et y construisit le Fort Cépérou ainsi qu’un village (Cayenne) afin de se protéger de toute invasion externe.

En 1643, Poncet de Brétigny achète aux amérindiens une colline nommée « Mont Cépérou » en référence au chef Kalina et y construisit le Fort Cépérou ainsi qu’un village (Cayenne) afin de se protéger de toute invasion externe.

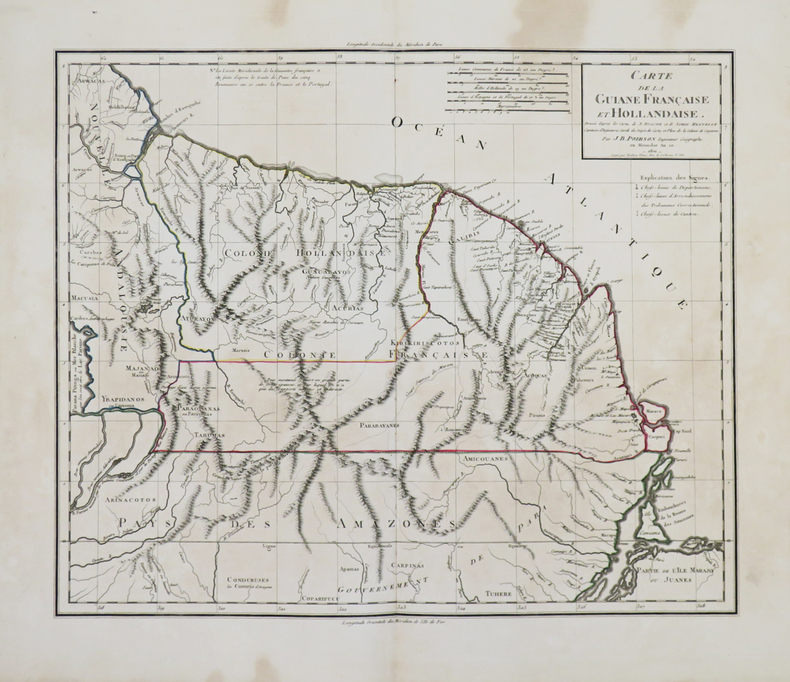

10. L’invasion hollandaise

En 1653, les hollandais, sous la direction de Lagendijck puis de Guerin Spranger, occupent la Guyane pendant 10ans.

Salut ! @_snoopy_____

En 1653, les hollandais, sous la direction de Lagendijck puis de Guerin Spranger, occupent la Guyane pendant 10ans.

Salut ! @_snoopy_____

11. La reconquête des français

En 1664, les français reprennent Cayenne. Affaiblis par les différentes épidémies, les Kalinas acceptent le traité de De la Barre. Ils doivent quitter Cayenne, fournir aide et assistance (chasse et pêche), ramener les esclaves fugitifs.

En 1664, les français reprennent Cayenne. Affaiblis par les différentes épidémies, les Kalinas acceptent le traité de De la Barre. Ils doivent quitter Cayenne, fournir aide et assistance (chasse et pêche), ramener les esclaves fugitifs.

12. Les anglais se mêlent

Les rivalités franco-anglaises firent passer la Guyane sous la dépendance de l& #39;Angleterre, qui, après s& #39;être emparée du territoire, le céda finalement à la Hollande par le traité de Breda en 1667.

Les rivalités franco-anglaises firent passer la Guyane sous la dépendance de l& #39;Angleterre, qui, après s& #39;être emparée du territoire, le céda finalement à la Hollande par le traité de Breda en 1667.

13. L’installation définitive des français

L& #39;amiral d& #39;Estrées reprit Cayenne aux Anglais en 1674. Les Hollandais tentent à nouveau de reconquérir Cayenne, mais le comte Jean II d& #39;Estrées, sous les ordres de Louis XIV, reprendra définitivement la ville le 21 décembre 1676.

L& #39;amiral d& #39;Estrées reprit Cayenne aux Anglais en 1674. Les Hollandais tentent à nouveau de reconquérir Cayenne, mais le comte Jean II d& #39;Estrées, sous les ordres de Louis XIV, reprendra définitivement la ville le 21 décembre 1676.

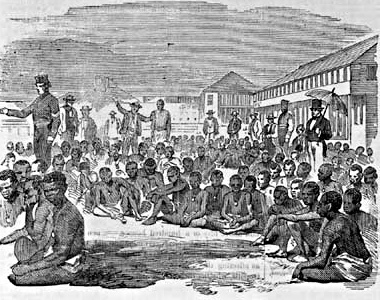

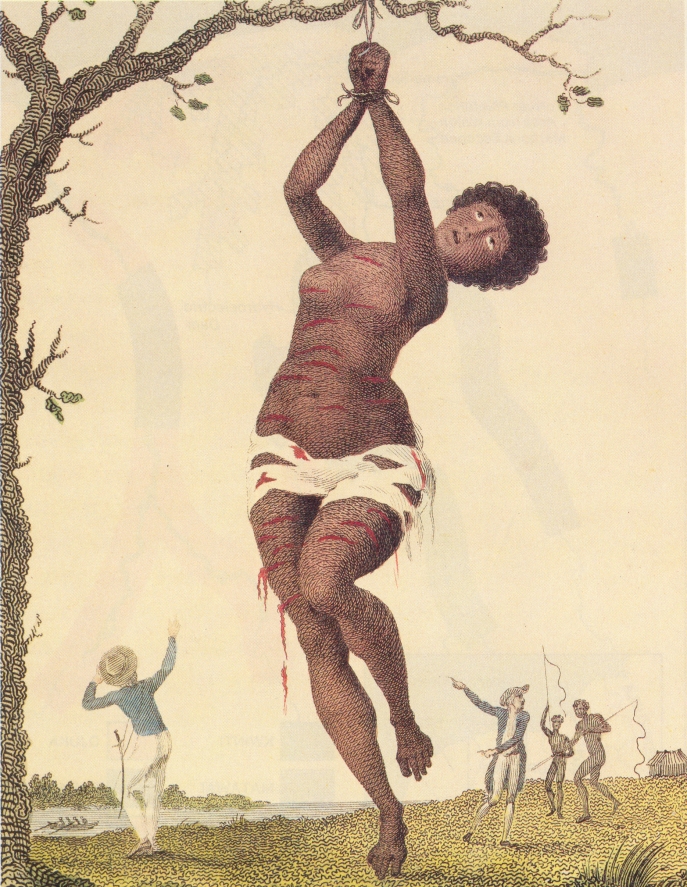

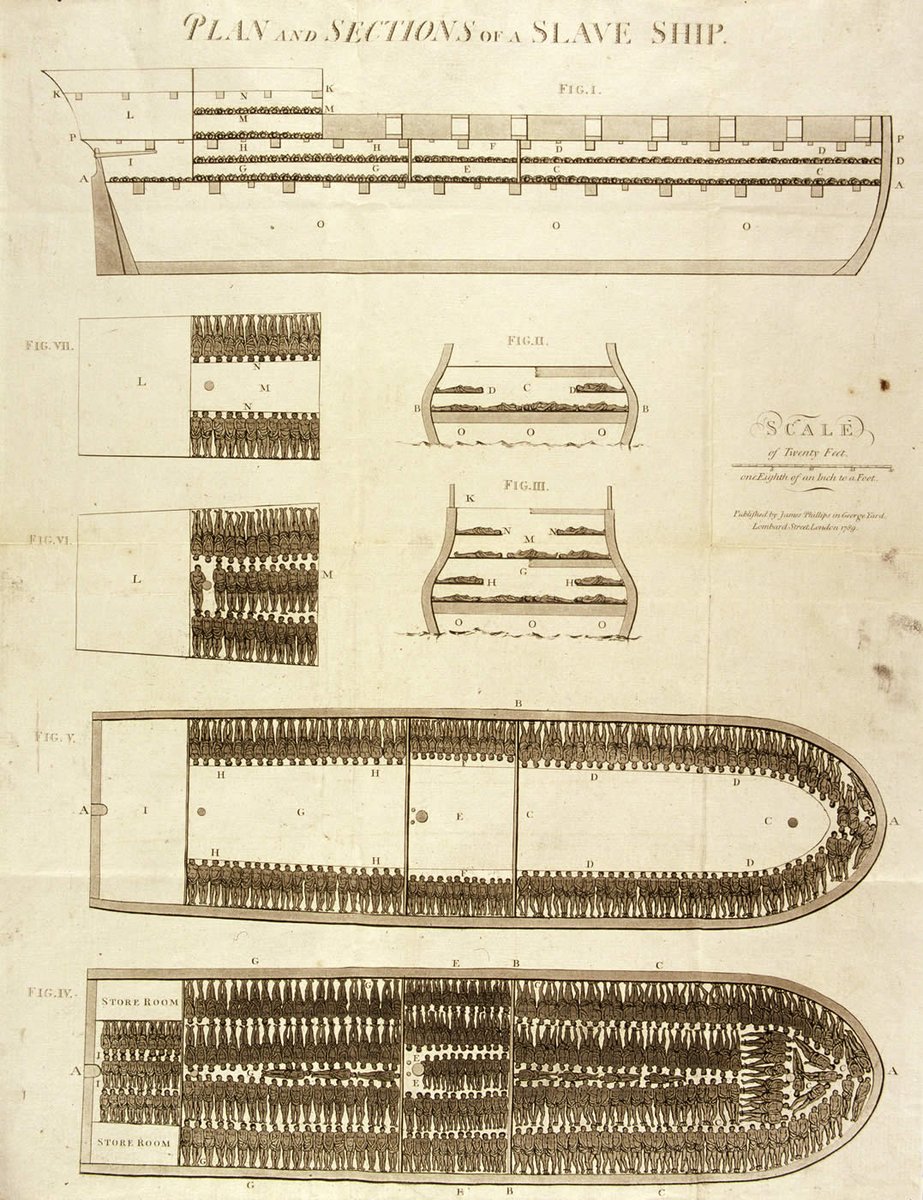

14. Le début de la traite négrière

La France afin d’assurer ses besoins en main d’oeuvre agricole, fit débarquer en 1680 le premier navire de la traite négrière et instaure le Code noir en 1685. La traite aura enlevé à l& #39;Afrique plus de 28 millions d& #39;être humains.

La France afin d’assurer ses besoins en main d’oeuvre agricole, fit débarquer en 1680 le premier navire de la traite négrière et instaure le Code noir en 1685. La traite aura enlevé à l& #39;Afrique plus de 28 millions d& #39;être humains.

15. Le Code noir

Rédigé par Colbert à la demande de Louis XIV. Le Code noir définit les droits du « propriétaire » sur son esclave.

Comme l& #39;affirme l& #39;article du Code noir :

« Article 44 : Déclarons les esclaves être meuble[...] »

https://www.lumni.fr/article/le-code-noir">https://www.lumni.fr/article/l...

Rédigé par Colbert à la demande de Louis XIV. Le Code noir définit les droits du « propriétaire » sur son esclave.

Comme l& #39;affirme l& #39;article du Code noir :

« Article 44 : Déclarons les esclaves être meuble[...] »

https://www.lumni.fr/article/le-code-noir">https://www.lumni.fr/article/l...

6. La position de l’église catholique

Le code noir est contradictoire, car un chrétien ne peut être un esclave. Or, dans les colonies, un esclave est évangélisé et baptisé, mais pas affranchi. De plus, seule l’Église catholique à le droit de s’occuper de l’évangélisation.

Le code noir est contradictoire, car un chrétien ne peut être un esclave. Or, dans les colonies, un esclave est évangélisé et baptisé, mais pas affranchi. De plus, seule l’Église catholique à le droit de s’occuper de l’évangélisation.

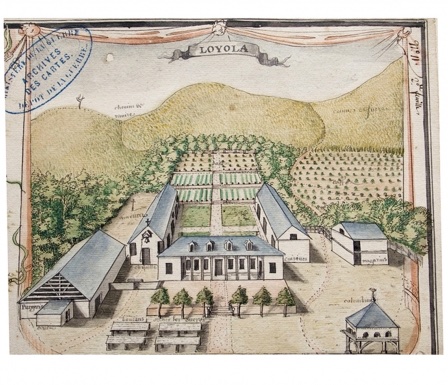

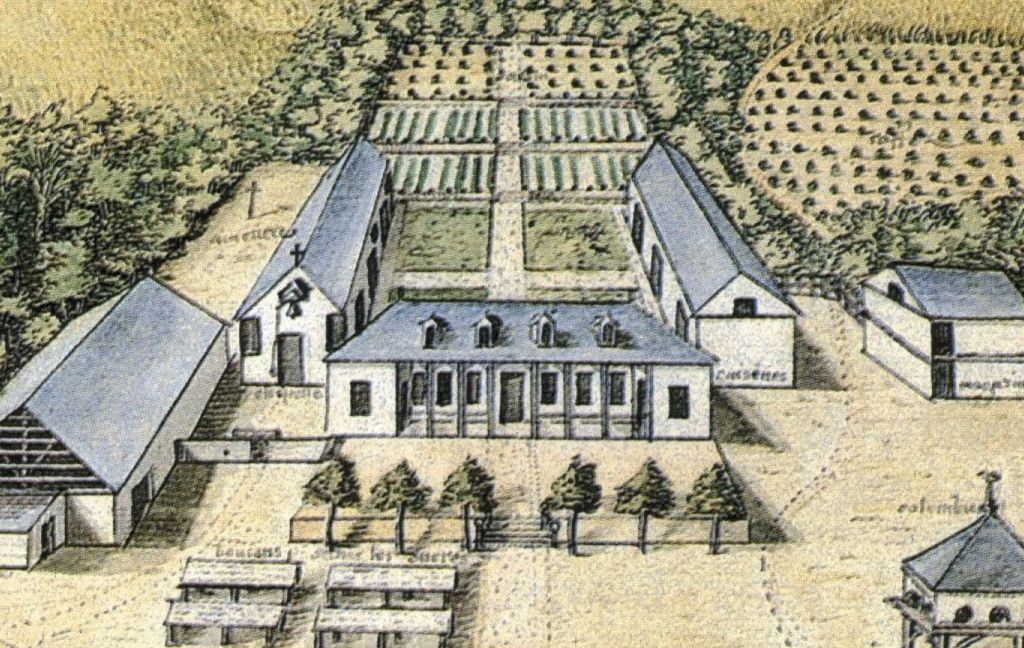

17. L’exemple de l’habitation Loyola

L’habitation des jésuites de Guyane a été fondée en 1668. Les religieux, nouvellement arrivés en Amérique pour la conversion des « Sauvages », avaient besoin d’avoir des revenus importants pour financer leurs missions auprès des Amérindiens.

L’habitation des jésuites de Guyane a été fondée en 1668. Les religieux, nouvellement arrivés en Amérique pour la conversion des « Sauvages », avaient besoin d’avoir des revenus importants pour financer leurs missions auprès des Amérindiens.

18. Le secteur résidentiel

La résidence principale occupe une position centrale et dominante pour avoir un oeil sur l’habitation. Ici, il est dominé par la maison de maître, vaste bâtiment de 24 mètres de long sur 10 mètres de large.

La résidence principale occupe une position centrale et dominante pour avoir un oeil sur l’habitation. Ici, il est dominé par la maison de maître, vaste bâtiment de 24 mètres de long sur 10 mètres de large.

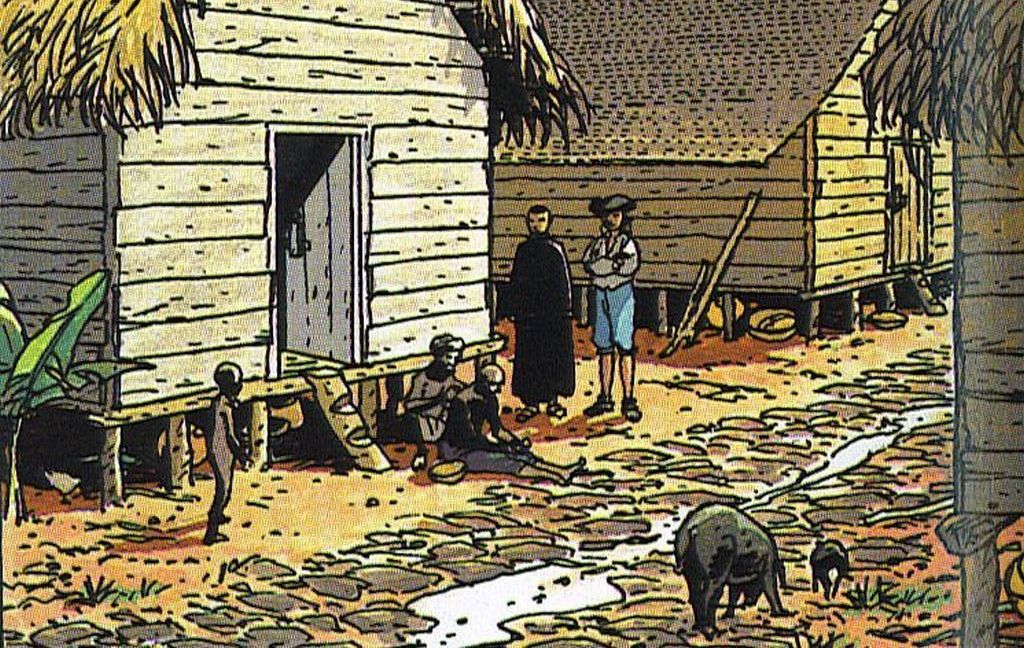

19. Le quartier des esclaves

Le quartier des esclaves ressemblait à un petit village, à la place d’une voie unique comme plusieurs habitations des Antilles, connues sous le nom de rue kaz nèg. On y trouvait 89 ménages répartis en 45 cases, ménages allant jusqu’à dix individus.

Le quartier des esclaves ressemblait à un petit village, à la place d’une voie unique comme plusieurs habitations des Antilles, connues sous le nom de rue kaz nèg. On y trouvait 89 ménages répartis en 45 cases, ménages allant jusqu’à dix individus.

20. Le secteur religieux

La chapelle de Loyola, Notre Dame de Grâce, est un bâtiment modeste long de 16 mètres et large de 6. On sait que de nombreuses inhumations, tant de jésuites que d’habitants importants, ont été pratiquées dans cette église. (Sur la gauche sur la photo)

La chapelle de Loyola, Notre Dame de Grâce, est un bâtiment modeste long de 16 mètres et large de 6. On sait que de nombreuses inhumations, tant de jésuites que d’habitants importants, ont été pratiquées dans cette église. (Sur la gauche sur la photo)

21. Les activités

En 1737, Loyola compte 199 esclaves valides, Les esclaves sont affectés à la production agricole, la sucrerie, l’indigoterie, la poterie, la forge ou la construction et l’entretien des bâtiments, des chemins et de l’aqueduc.

En 1737, Loyola compte 199 esclaves valides, Les esclaves sont affectés à la production agricole, la sucrerie, l’indigoterie, la poterie, la forge ou la construction et l’entretien des bâtiments, des chemins et de l’aqueduc.

22. Le marronnage

Les esclaves ayant peu d’espoir d’être affranchi, ont marqué cette période par le marronnage. Il s’agit d’échapper l’esclavage en s’enfuyant des habitations. Il existe 2 types de marronnage.

Les esclaves ayant peu d’espoir d’être affranchi, ont marqué cette période par le marronnage. Il s’agit d’échapper l’esclavage en s’enfuyant des habitations. Il existe 2 types de marronnage.

23. Le petit marronnage

C’est une fuite spontanée, de courtes durées et seul pour fuir la violence du maître ou rejoindre leur famille. Ils ne s’éloignent pas trop de l’habitation et reviennent souvent au bout d’un mois.

C’est une fuite spontanée, de courtes durées et seul pour fuir la violence du maître ou rejoindre leur famille. Ils ne s’éloignent pas trop de l’habitation et reviennent souvent au bout d’un mois.

24. Le grand marronnage

La fuite est organisée, groupée et définitive. Les futurs esclaves libres préparent vivres et armes au préalable et vivent en communauté.

La fuite est organisée, groupée et définitive. Les futurs esclaves libres préparent vivres et armes au préalable et vivent en communauté.

25. Quelques grands chefs marrons

Entre 1704-1731, le chef Gabriel À l’est de Cayenne, en amont de la rivière d’Oyac, le chef Gabriel puis dans la montagne de Kaw. Après 1802, on peut citer Adome (Tonnegrande), Pompé (Comté).

Entre 1704-1731, le chef Gabriel À l’est de Cayenne, en amont de la rivière d’Oyac, le chef Gabriel puis dans la montagne de Kaw. Après 1802, on peut citer Adome (Tonnegrande), Pompé (Comté).

26. Les peuples Bushinengues

Les Bushinengues (Nègres de la forêt) sont les Djuka, les Saramaka, les Matawaï, les Kwinty, les Paramaka et les Boni (Aluku). Ils sont dirigés par des chefs politique et religieux, les Gran Man.

Les Bushinengues (Nègres de la forêt) sont les Djuka, les Saramaka, les Matawaï, les Kwinty, les Paramaka et les Boni (Aluku). Ils sont dirigés par des chefs politique et religieux, les Gran Man.

27. La vie quotidienne

Leur maîtrise de la forêt et des fleuves à permis leur émergence en marge des habitations. Ils fondent une identité collective aux facettes multiples grâce à l’apport culturel, aux savoir-faire de chaque Marron. Ils sont aussi bien connus pour l’Art Tembé.

Leur maîtrise de la forêt et des fleuves à permis leur émergence en marge des habitations. Ils fondent une identité collective aux facettes multiples grâce à l’apport culturel, aux savoir-faire de chaque Marron. Ils sont aussi bien connus pour l’Art Tembé.

28. Pendant ce temps en Europe

Certains philosophes des Lumières et la Société des Amis des Noirs (Lafayette, l’Abbé Grégoire, Condorcet…) sont des abolitionnistes qui se battent pour la suppression de l’esclavage.

Certains philosophes des Lumières et la Société des Amis des Noirs (Lafayette, l’Abbé Grégoire, Condorcet…) sont des abolitionnistes qui se battent pour la suppression de l’esclavage.

29. 1ère abolition de l’esclavage

La Convention en 1794, sous la pression des révoltes de 1791 dirigées par Toussaint Louverture à St-Domingue, conduit à une 1ère abolition de l’esclavage. L’abolition est appliquée, mais ne change pas la condition des anciens esclaves.

La Convention en 1794, sous la pression des révoltes de 1791 dirigées par Toussaint Louverture à St-Domingue, conduit à une 1ère abolition de l’esclavage. L’abolition est appliquée, mais ne change pas la condition des anciens esclaves.

30. Le rétablissement de l’esclavage

En 1802, Napoléon Bonaparte rétablit l’esclavage, suscitant la révolte à St-Domingue qui devient le 1er État noir indépendant d’Amérique connu sous le nom d’Haïti par Jean-Jacques Dessalines.

En 1802, Napoléon Bonaparte rétablit l’esclavage, suscitant la révolte à St-Domingue qui devient le 1er État noir indépendant d’Amérique connu sous le nom d’Haïti par Jean-Jacques Dessalines.

31. L’abolition de 1848

La IIe République sous la pression de Victor Schoelcher proclame l’abolition de l’esclavage en avril 1848. Ce n’est que le 10 juin 1848 que le décret arrive en Guyane faisant donc, des nouveaux libres des citoyens français.

La IIe République sous la pression de Victor Schoelcher proclame l’abolition de l’esclavage en avril 1848. Ce n’est que le 10 juin 1848 que le décret arrive en Guyane faisant donc, des nouveaux libres des citoyens français.

31 bis. Fun fact

Je vais faire un Thread plus complet sur l’esclavage en Guyane.

Le mot créole est né dans les colonies et servait avant 1848 pour parler des colons blancs.

Je vais faire un Thread plus complet sur l’esclavage en Guyane.

Le mot créole est né dans les colonies et servait avant 1848 pour parler des colons blancs.

32. Libres et citoyens en 1848.

J’ai en ma possession la liste des « nouveaux libres » du Mémorial guyanais du Jardin botanique de Cayenne. Si vous souhaitez savoir si votre nom de famille y figure, mes DM sont ouvert.

J’ai en ma possession la liste des « nouveaux libres » du Mémorial guyanais du Jardin botanique de Cayenne. Si vous souhaitez savoir si votre nom de famille y figure, mes DM sont ouvert.

33. Libres et citoyens 2

Des opérations d’état-civil sont mises en place afin de doter les nouveaux libres de patronymes. Les noms choisis s’inspirent de leur ancien prénom, de noms de villes, de plantes, d’objets… D’où les noms de famille Dimanche, Janvier, Victor, Torvic…

Des opérations d’état-civil sont mises en place afin de doter les nouveaux libres de patronymes. Les noms choisis s’inspirent de leur ancien prénom, de noms de villes, de plantes, d’objets… D’où les noms de famille Dimanche, Janvier, Victor, Torvic…

34. La mutation de société guyanaise

La Guyane connaît à cette époque un taux de mortalité supérieur à la natalité (1857 : 512 naissances et 773 décès). La population de Guyane en 1884 était de 26 646 habitants (dont 8500 habitants sur Cayenne).

La Guyane connaît à cette époque un taux de mortalité supérieur à la natalité (1857 : 512 naissances et 773 décès). La population de Guyane en 1884 était de 26 646 habitants (dont 8500 habitants sur Cayenne).

35. Le Bagne

Afin de renouveler la main-d’œuvre, Napoléon III décida, en 1854, «de faire passer un certain nombre de condamnés» en Guyane. Ce fut l’établissement d’une colonie pénitentiaire avec les bagnes de Saint-Laurent et Saint-Jean du Maroni, des îles du Salut à Kourou...

Afin de renouveler la main-d’œuvre, Napoléon III décida, en 1854, «de faire passer un certain nombre de condamnés» en Guyane. Ce fut l’établissement d’une colonie pénitentiaire avec les bagnes de Saint-Laurent et Saint-Jean du Maroni, des îles du Salut à Kourou...

36. Le but du Bagne

Il avait été décidé, dans le but de peupler enfin la Guyane, que les bagnards, tant les hommes que les femmes, devaient rester sur le territoire une durée égale au nombre d& #39;années d& #39;emprisonnement effectuées.

Il avait été décidé, dans le but de peupler enfin la Guyane, que les bagnards, tant les hommes que les femmes, devaient rester sur le territoire une durée égale au nombre d& #39;années d& #39;emprisonnement effectuées.

37. Le Bagne

Les condamnés (déportés, transportés et relégués) participent à la construction des routes, chantiers forestiers ou somme employés domestiques (ouvriers ou peintres). Près de 60 000 bagnards viendront en Guyane.

Les condamnés (déportés, transportés et relégués) participent à la construction des routes, chantiers forestiers ou somme employés domestiques (ouvriers ou peintres). Près de 60 000 bagnards viendront en Guyane.

38. Alfred Dreyfus

C’était un officier français condamné pour haute trahison. En 1895, il est transféré au bagne de l’île du Diable. Rapatrié en 1899 pour être rejugé, il sera finalement acquitté en 1906.

C’était un officier français condamné pour haute trahison. En 1895, il est transféré au bagne de l’île du Diable. Rapatrié en 1899 pour être rejugé, il sera finalement acquitté en 1906.

39. La ruée vers l’or

En parallèle du Bagne, on découvre en 1855 de l’or par Paoline et Couy sur l’Approuague. Ceci marque le début de la ruée vers l’or en Guyane. Plusieurs placers et site aurifères voient le jour partout en Guyane.

En parallèle du Bagne, on découvre en 1855 de l’or par Paoline et Couy sur l’Approuague. Ceci marque le début de la ruée vers l’or en Guyane. Plusieurs placers et site aurifères voient le jour partout en Guyane.

40. L’émergence de la société créole

En 1878, 10 communes en Guyane. Cayenne et St-Laurent s’agrandissent suite à l’électrification et l’alimentation en eau potable. Des bourgs comme Mana, Régina, Guisambourg servent de relais entre le littoral et les paliers de l’intérieur.

En 1878, 10 communes en Guyane. Cayenne et St-Laurent s’agrandissent suite à l’électrification et l’alimentation en eau potable. Des bourgs comme Mana, Régina, Guisambourg servent de relais entre le littoral et les paliers de l’intérieur.

41. Le départ des colons

L’abandon des habitations par les anciens esclaves entraîne le départ des propriétaires blancs. On assiste alors à l’émergence de la bourgeoisie créole mulâtre marquée par la promotion sociale de l’école, des retombées de l’or et du commerce.

L’abandon des habitations par les anciens esclaves entraîne le départ des propriétaires blancs. On assiste alors à l’émergence de la bourgeoisie créole mulâtre marquée par la promotion sociale de l’école, des retombées de l’or et du commerce.

42. La bourgeoisie créole

Ils vivent principalement à Cayenne. Leur réussite sociale se reconnaît par l’assimilation, la francisation et l’oubli (adoption de la culture française). L’usage du français étant obligatoire à l’école, la langue créole est abandonnée.

Ils vivent principalement à Cayenne. Leur réussite sociale se reconnaît par l’assimilation, la francisation et l’oubli (adoption de la culture française). L’usage du français étant obligatoire à l’école, la langue créole est abandonnée.

43. Les maisons créoles

L’habitat sert aussi de marqueur social. D’élégantes maisons créoles ont pignon sur rue dans le centre-ville de Cayenne (rue Mme Payé, Schoelcher…). L’architecture témoigne de l’aisance des propriétaires.

L’habitat sert aussi de marqueur social. D’élégantes maisons créoles ont pignon sur rue dans le centre-ville de Cayenne (rue Mme Payé, Schoelcher…). L’architecture témoigne de l’aisance des propriétaires.

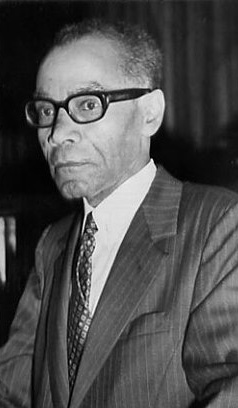

44. L’élite créole

Parmi cette élite, on peut citer dans l& #39;ordre des photos Félix Éboué (haut fonctionnaire), L-G Damas (fondateur de la négritude), Gaston Monnerville (Homme politique) ou Maximilien Sabas (Compositeur - pas de photo).

Parmi cette élite, on peut citer dans l& #39;ordre des photos Félix Éboué (haut fonctionnaire), L-G Damas (fondateur de la négritude), Gaston Monnerville (Homme politique) ou Maximilien Sabas (Compositeur - pas de photo).

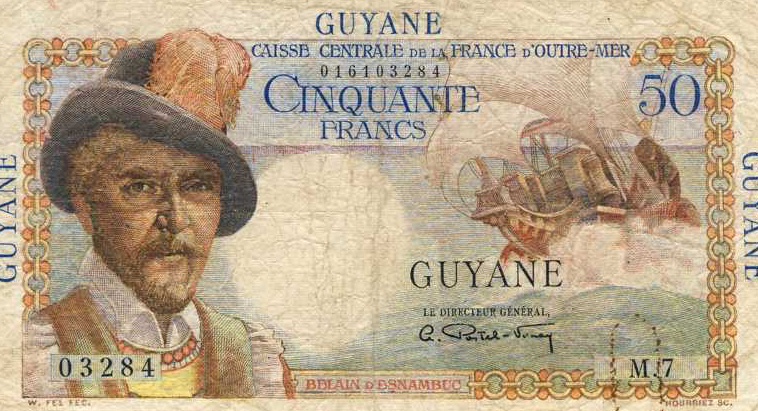

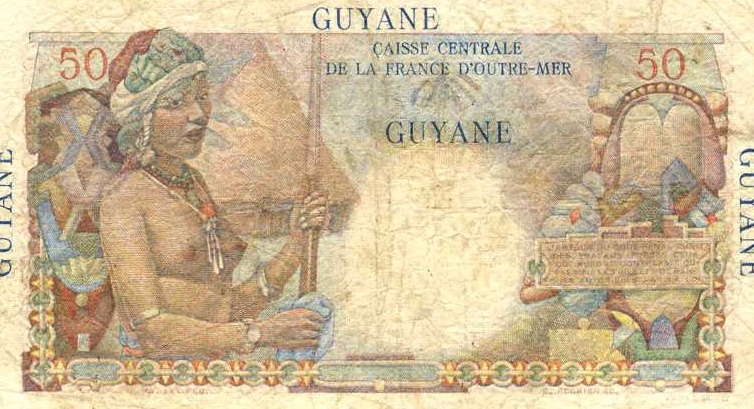

44 bis. Petit aparté

Je vous ferai un thread complet sur le mode vie créole de cette époque.

La Guyane avaient des billets de francs à sont effigie.

Je vous ferai un thread complet sur le mode vie créole de cette époque.

La Guyane avaient des billets de francs à sont effigie.

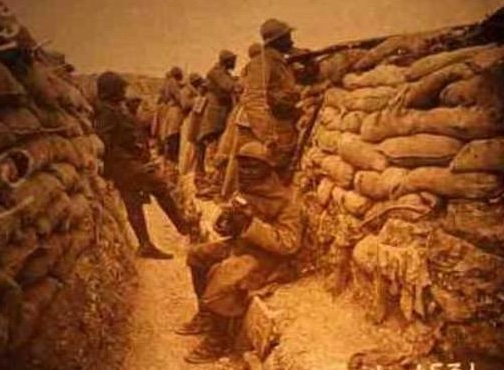

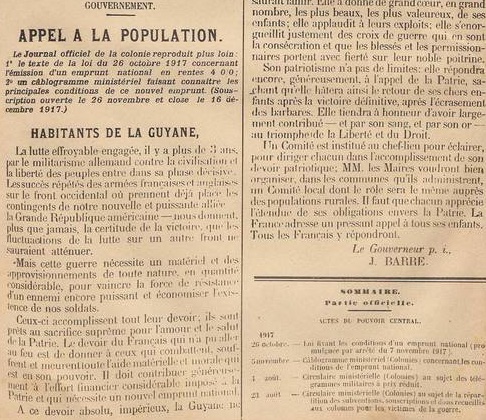

45. La 1ère guerre mondiale (1914-18)

Depuis 1913, le service militaire est obligatoire dans les colonies. Les Guyanais se voient mobiliser dès 1914 pour la guerre et rejoignent les champs de batailles. (1800 combattants dont 300 morts au front).

Depuis 1913, le service militaire est obligatoire dans les colonies. Les Guyanais se voient mobiliser dès 1914 pour la guerre et rejoignent les champs de batailles. (1800 combattants dont 300 morts au front).

47. La deuxième guerre mondiale (1939-45)

Bis repetita, les guyanais sont encore mobilisés pour la WWII. Mais la défaite de 1940 et le Gouvernement de Vichy compliquent les choses. Il est donné au Gouverneur de Guyane les pleins pouvoirs.

Bis repetita, les guyanais sont encore mobilisés pour la WWII. Mais la défaite de 1940 et le Gouvernement de Vichy compliquent les choses. Il est donné au Gouverneur de Guyane les pleins pouvoirs.

48. Le blocus maritime

La Guyane importait (et importe) beaucoup de vivres de la France. Isolée, les autorités encouragent la production locale, l’agriculture vivrière et mettent en place le rationnement de la nourriture et des achats.

La Guyane importait (et importe) beaucoup de vivres de la France. Isolée, les autorités encouragent la production locale, l’agriculture vivrière et mettent en place le rationnement de la nourriture et des achats.

49. Reversement du Gouverneur

L’opposition et peuple se soulèvent contre le gouverneur. La Guyane se rallie à la France Libre en 1943.

L’opposition et peuple se soulèvent contre le gouverneur. La Guyane se rallie à la France Libre en 1943.

50. Fun fact

C’est aussi à cette période que les États-Unis construisent l’aéroport de Rochambeau (devenu Félix Éboué) pour faciliter les liaisons entre les USA et l’Afrique.

C’est aussi à cette période que les États-Unis construisent l’aéroport de Rochambeau (devenu Félix Éboué) pour faciliter les liaisons entre les USA et l’Afrique.

51. Victoire de la France

Suite à la victoire de la France, la Guyane abandonne définitivement son statut de colonie et devient un département français en 1946. Le gouverneur est remplacé par un Préfet, Robert Vignon. On parle de la départementalisation.

Suite à la victoire de la France, la Guyane abandonne définitivement son statut de colonie et devient un département français en 1946. Le gouverneur est remplacé par un Préfet, Robert Vignon. On parle de la départementalisation.

52. La fin du bagne et l’installation d’Air france

En 1947, le Bagne est définitivement aboli et 145 détenus en provenance de Guyane sont rapatriés en France. De plus, cette année, est marquée par l’installation d’Air France pour la 1ère fois en Guyane.

En 1947, le Bagne est définitivement aboli et 145 détenus en provenance de Guyane sont rapatriés en France. De plus, cette année, est marquée par l’installation d’Air France pour la 1ère fois en Guyane.

53. La piste de Bélizon

Cette piste a été ouverte en 1952 par le Bureau Minier Guyanais (actuellement BRGM) dans le but d& #39;évaluer la richesse des nombreux gîtes aurifères repérés dans cette région et qui devait servir de liaison vers Saül. https://www.youtube.com/watch?v=01vlURRZOVY">https://www.youtube.com/watch...

Cette piste a été ouverte en 1952 par le Bureau Minier Guyanais (actuellement BRGM) dans le but d& #39;évaluer la richesse des nombreux gîtes aurifères repérés dans cette région et qui devait servir de liaison vers Saül. https://www.youtube.com/watch?v=01vlURRZOVY">https://www.youtube.com/watch...

Read on Twitter

Read on Twitter

![15. Le Code noirRédigé par Colbert à la demande de Louis XIV. Le Code noir définit les droits du « propriétaire » sur son esclave.Comme l& #39;affirme l& #39;article du Code noir : « Article 44 : Déclarons les esclaves être meuble[...] » https://www.lumni.fr/article/l... 15. Le Code noirRédigé par Colbert à la demande de Louis XIV. Le Code noir définit les droits du « propriétaire » sur son esclave.Comme l& #39;affirme l& #39;article du Code noir : « Article 44 : Déclarons les esclaves être meuble[...] » https://www.lumni.fr/article/l...](https://pbs.twimg.com/media/EVrpkP2WoAIONmJ.jpg)

![15. Le Code noirRédigé par Colbert à la demande de Louis XIV. Le Code noir définit les droits du « propriétaire » sur son esclave.Comme l& #39;affirme l& #39;article du Code noir : « Article 44 : Déclarons les esclaves être meuble[...] » https://www.lumni.fr/article/l... 15. Le Code noirRédigé par Colbert à la demande de Louis XIV. Le Code noir définit les droits du « propriétaire » sur son esclave.Comme l& #39;affirme l& #39;article du Code noir : « Article 44 : Déclarons les esclaves être meuble[...] » https://www.lumni.fr/article/l...](https://pbs.twimg.com/media/EVrpkP_WoAs2stp.jpg)