Estou tentando comentar alguns dos filmes vistos em 2020. Comecei aqui: https://twitter.com/i/events/1212601736449396736?s=13">https://twitter.com/i/events/...

42) Nos Limites dos Portões (Within Our Gates, EUA, 1920)

Dir: Oscar Micheaux

Este é o longa-metragem mais antigo (ainda existente) dirigido por um realizador negro. O primeiro foi dirigido também por Micheaux dois anos antes e se chamava The Homesteader, mas foi perdido.

Dir: Oscar Micheaux

Este é o longa-metragem mais antigo (ainda existente) dirigido por um realizador negro. O primeiro foi dirigido também por Micheaux dois anos antes e se chamava The Homesteader, mas foi perdido.

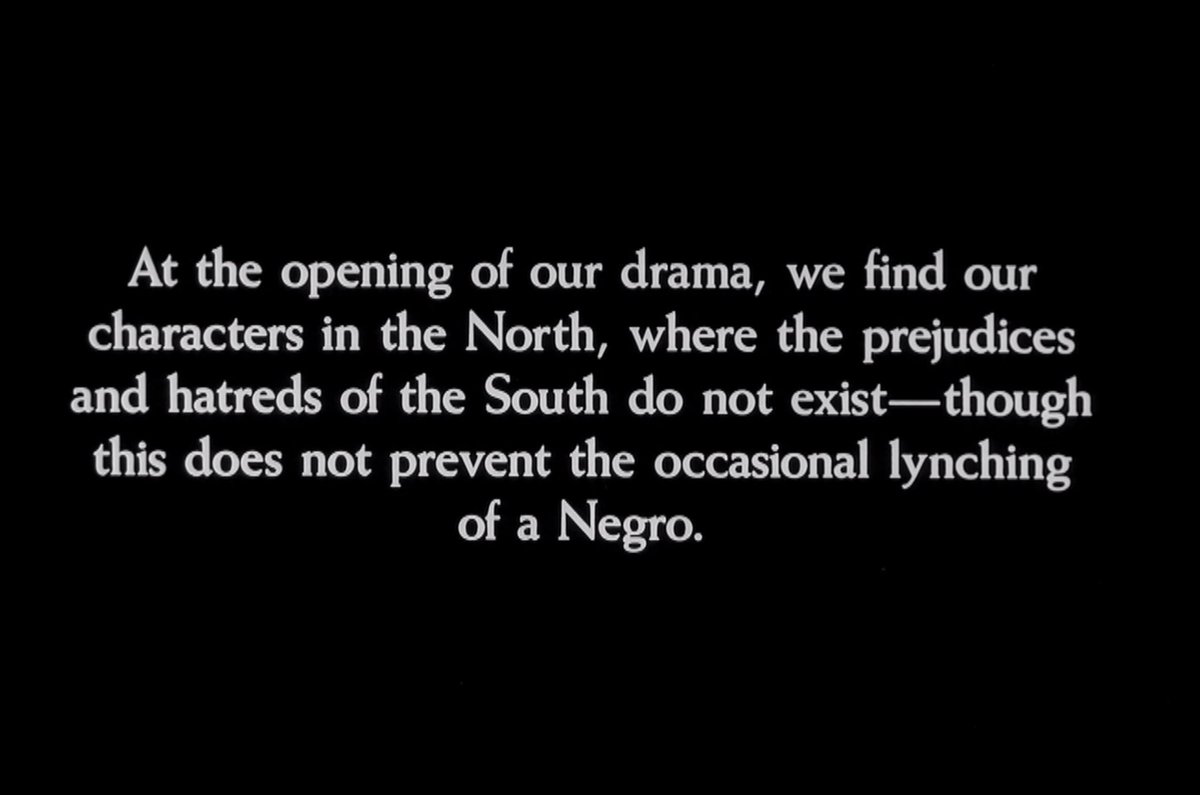

Realizado em parte como uma resposta a O Nascimento de uma Nação, no qual D.W. Griffith tratava como heróis os líderes da Ku Klux Klan e transformava os negros em ameaças monstruosas, Nos Limites dos Portões é um filme que já começa com uma observação triste e irônica.

É um filme profundamente político que trata não só do racismo sistêmico da sociedade (no caso, os Estados Unidos), mas também da forma como este pode deformar a visão das minorias acerca de si mesmas, levando-as quase a "aceitar" a opressão sofrida.

É interessante, por exemplo, como Micheaux (também autor do roteiro) inclui personagens negros que ou contribuem para manter sua comunidade resignada (como o pastor) ou que se iludem acreditando que, atacando-a, serão aceitos como iguais pelos brancos.

A protagonista é uma jovem professora que tenta conseguir verbas para manter uma escola para crianças pobres e negras funcionando. Sua intérprete é Evelyn Preer, atriz que obteve sucesso no palco (na Broadway, inclusive) e se tornou colaboradora habitual de Micheaux.

É revelador, aliás, como a própria Evelyn Preer reconhecia que seu caminho havia se tornado mais fácil por ter um tom de pele mais claro que a fazia ser aceita com mais facilidade pelas plateias brancas.

Infelizmente, ela morreu jovem, aos 36 anos, em função de uma pneumonia.

Infelizmente, ela morreu jovem, aos 36 anos, em função de uma pneumonia.

Esta, vale dizer, é uma crítica que o diretor Oscar Micheaux chegou a ouvir várias vezes: a de que tendia colocar os atores com tons mais claros de pele como heróis e os de tons mais escuros como vilões. E não só neste filme.

Ainda assim, Nos Limites dos Portões é um filme que não tenta aliviar o papel dos brancos na opressão das minorias. Há, sim, uma benfeitora (uma senhora branca rica), mas que é uma exceção entre seus pares, cujo racismo, velado ou escancarado, sempre dá as caras.

Antítese de O Nascimento de uma Nação, o filme de Oscar Micheaux é histórico não só por sua cronologia, mas por seu valor como Cinema e como mensagem. Que nem mesmo os recursos limitados da produção conseguiram comprometer.

121) Mishima: Uma Vida em Quatro Tempos (Mishima: A Life in Four Chapters, EUA/Japão, 1985)

Dir: Paul Schrader

Fot: John Bailey

Cinebiografia do escritor/poeta/ator/dramaturgo/cineasta Yukio Mishima, esta obra-prima é possivelmente o melhor trabalho de Schrader na direção.

Dir: Paul Schrader

Fot: John Bailey

Cinebiografia do escritor/poeta/ator/dramaturgo/cineasta Yukio Mishima, esta obra-prima é possivelmente o melhor trabalho de Schrader na direção.

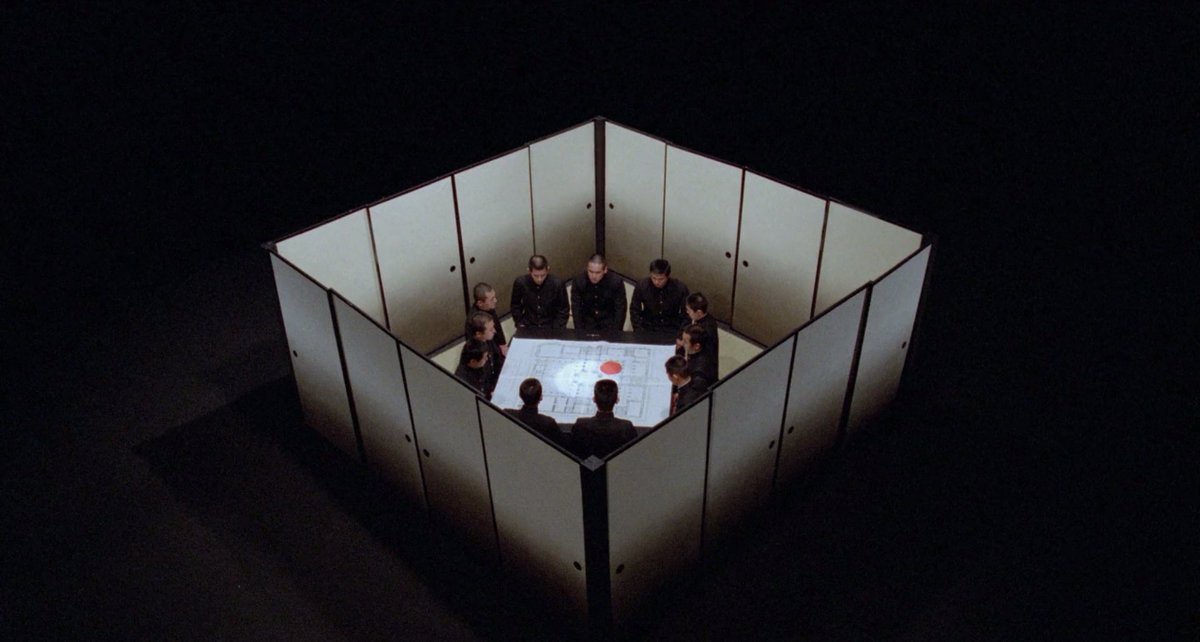

Combinando elementos da vida de Mishima com incidentes retratados em três das histórias que escreveu, o filme é estruturado em torno de seu último dia de vida e conta com um design de produção espetacular da brilhante Eiko Ishioka que é fotografado com primor por John Bailey.

A lógica visual da narrativa, por sinal, é planejada não apenas para evitar confusões em sua fluida cronologia, mas para ressaltar os temas de cada linha, do roxo/rosa da trama que lida com S&M e suicídio ao dourado opulento de uma história sobre a opressão da beleza.

Combinando minimalismo e estilização em um equilíbrio magistral, o design de produção de Eiko Ishioka (criminosamente ignorado pelas premiações da época mesmo sendo reconhecido em Cannes) é um exemplo perfeito de como a teatralidade, em mãos hábeis, pode ser cinematográfica.

Já o roteiro escrito por Schrader e seu irmão Leonard (com diálogos traduzidos para o japonês pela esposa deste, Chieko) realiza a proeza de recontar uma vida rica e complexa - e seus reflexos na obra do biografado - de modo objetivo, direto, mas sem perder a dimensão pessoal.

Co-produzido por Francis Ford Coppola e por George Lucas, Mishima traz ainda uma performance impecável de Ken Ogata e merece figurar em qualquer lista de melhores biografias da História do Cinema. Paul Schrader é um gênio.

123) O Sequestro de Patty Hearst (Patty Hearst, EUA, 1988)

Dir: Paul Schrader

Fot: Bojan Bazelli

A história da herdeira da família Hearst (leia-se: de William Randolph, inspiração por trás de Charles Foster Kane) seria perfeita para uma abordagem sensacionalista - aqui evitada.

Dir: Paul Schrader

Fot: Bojan Bazelli

A história da herdeira da família Hearst (leia-se: de William Randolph, inspiração por trás de Charles Foster Kane) seria perfeita para uma abordagem sensacionalista - aqui evitada.

Sequestrada em 1974 por um grupo revolucionário minúsculo, Hearst viria a se tornar célebre ao renunciar à fortuna da família e se tornar parte da causa, participando de assaltos a bancos e explosões de carros de polícia - uma transformação que é o foco de Schrader.

Neste sentido, é claro que a performance de Natasha Richardson é fundamental, sendo bem sucedida ao compreender a fragilidade e imaturidade emocionais de Hearst ao mesmo tempo em que demonstra como ela realmente acredita ser a única responsável por suas decisões.

Engenhosa ao manter o grupo nas sombras até Patricia poder enxergar seus integrantes e ser por eles abraçada, tornando-os "reais", a fotografia não foge de certa estilização no uso das cores, empregando-as numa lógica simbólica que, mesmo óbvia, se mostra acertada.

Interessante também são os flashbacks nos quais Patricia surge sempre vendada ao lado da família, num reflexo não só de sua situação atual, mas também de sua incapacidade de enxergar, no passado, os próprios privilégios e os de sua classe.

Com um elenco que traz ainda ótimas caracterizações de Ving Rhames, Frances Fisher e William Forsythe, O Sequestro de Patty Hearst é um lembrete triste de como a morte precoce de Richardson em um acidente tolo aos 45 anos foi uma tragédia não só pessoal, mas artística.

124) O Dono da Noite (Light Sleeper, EUA, 1992)

Dir: Paul Schrader

Fot: Edward Lachman

Último filme da trilogia composta por Taxi Driver e Gigolô Americano, este é mais um estudo de Schrader sobre anti-heróis solitários que enxergam o mundo à sua volta como inimigo.

Dir: Paul Schrader

Fot: Edward Lachman

Último filme da trilogia composta por Taxi Driver e Gigolô Americano, este é mais um estudo de Schrader sobre anti-heróis solitários que enxergam o mundo à sua volta como inimigo.

Aqui, Willem Dafoe vive um traficante (ou melhor: um assistente glorificado da traficante vivida por Susan Sarandon) que reencontra um antigo amor enquanto tenta planejar o que fará no futuro quando sua chefe/amiga se aposentar.

Ambientado em uma NY em meio a uma greve dos coletores de lixo - o que transforma o cenário em um símbolo constante da vida decadente do protagonista -, o filme traz participações de Sam Rockwell (em início de carreira), David Spade, Mary Beth Hurt e Paul Jabara.

O elenco do longa, aliás, é notável: além dos já citados, há também Dana Delany, Jane Adams e um Victor Garber surpreendentemente ambíguo como um personagem cuja polidez traz sempre a sugestão de ameaça.

O Dono da Noite é, em essência, um estudo de personagem sobre um homem amaldiçoado por escolhas que fez há muito tempo e das quais não consegue escapar mesmo quando já deixou de ser a pessoa que as fez. E sobre os efeitos que isto provoca em suas lealdades e amores.

E sobre como, assim como o lixo que se acumula pela cidade, em algum momento ele terá que lidar com os refugos de uma vida definida pela inação.

125) A Saga do Judô (Sugata Sanshirô, 1943)

Dir: Akira Kurosawa

Fot: Akira Mimura

Depois de anos trabalhando como assistente de direção e pontualmente como roteirista, Kurosawa estreou como cineasta com esta adaptação de um livro sobre um lutador de judô do fim do século 19.

Dir: Akira Kurosawa

Fot: Akira Mimura

Depois de anos trabalhando como assistente de direção e pontualmente como roteirista, Kurosawa estreou como cineasta com esta adaptação de um livro sobre um lutador de judô do fim do século 19.

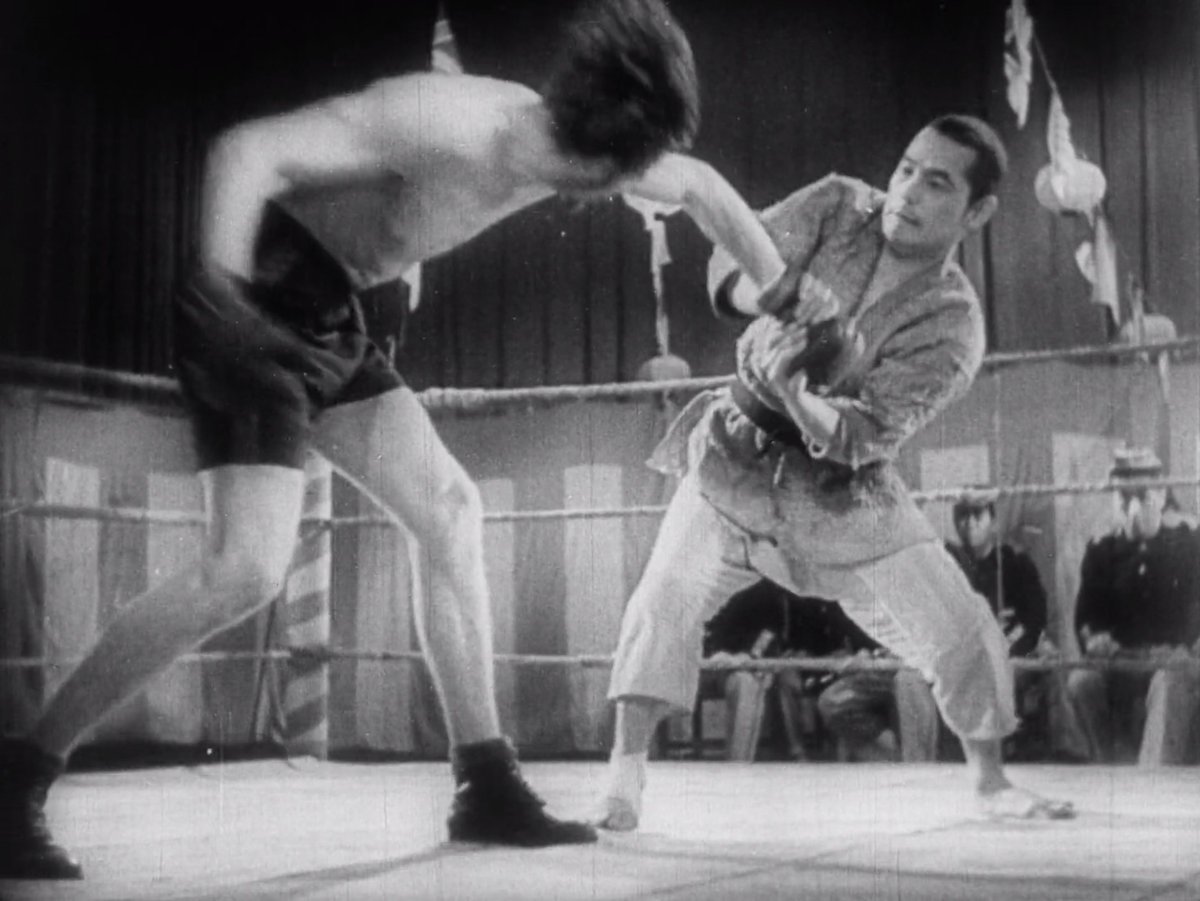

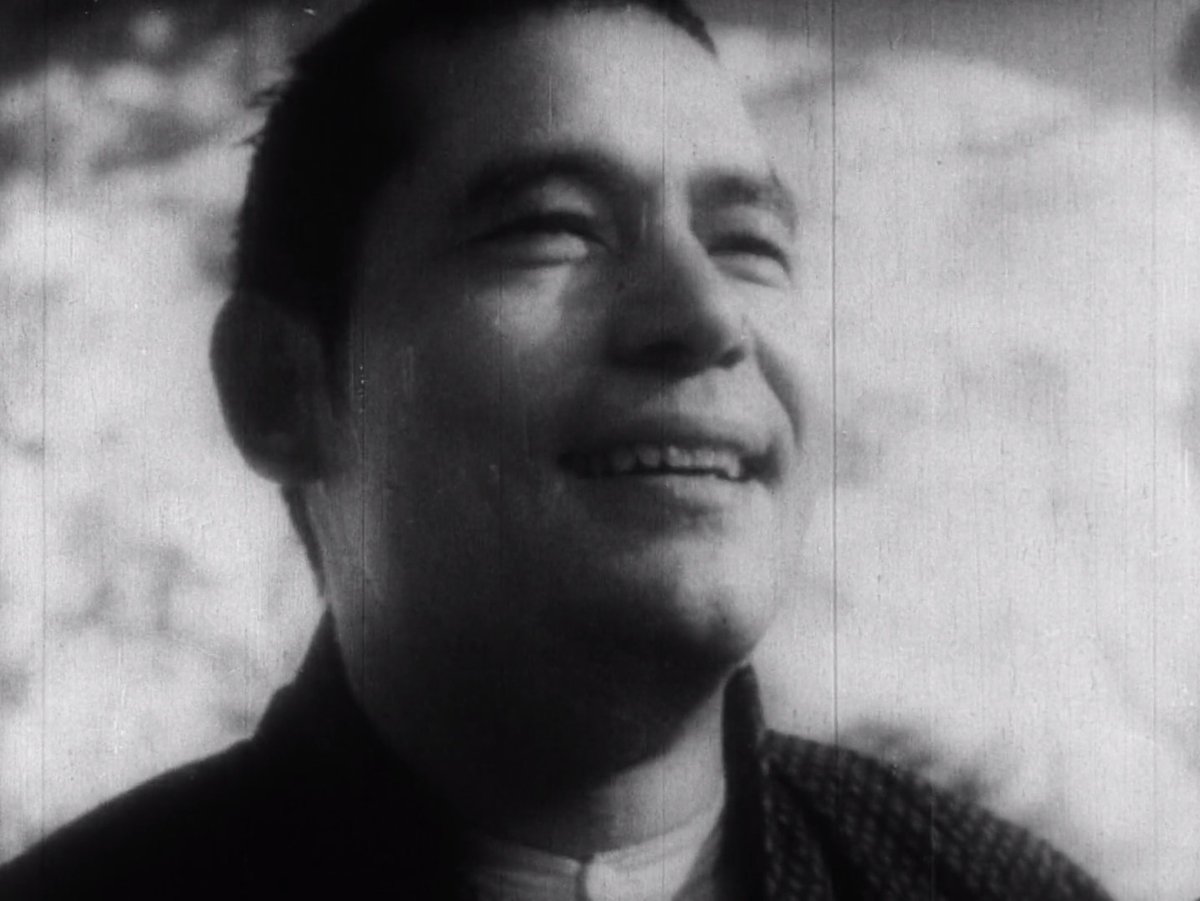

Protagonizado por Susumu Fujita, que vive o personagem-título (no original), A Saga do Judô só existe hoje numa cópia restaurada com 17 minutos do original faltando depois de censurados logo depois do lançamento (e perdidos desde então).

Lacunas que sentimos vendo o filme.

Lacunas que sentimos vendo o filme.

O filme marcou também o início da parceria entre Kurosawa e Takashi Shimura, que atuaria em mais de 20 de seus filmes (número maior que o de Toshirô Mifune) - e que, mesmo com apenas 38 anos, vive o envelhecido mestre de jiu-jitsu Hansuke Murai, pai do interesse amoroso do herói.

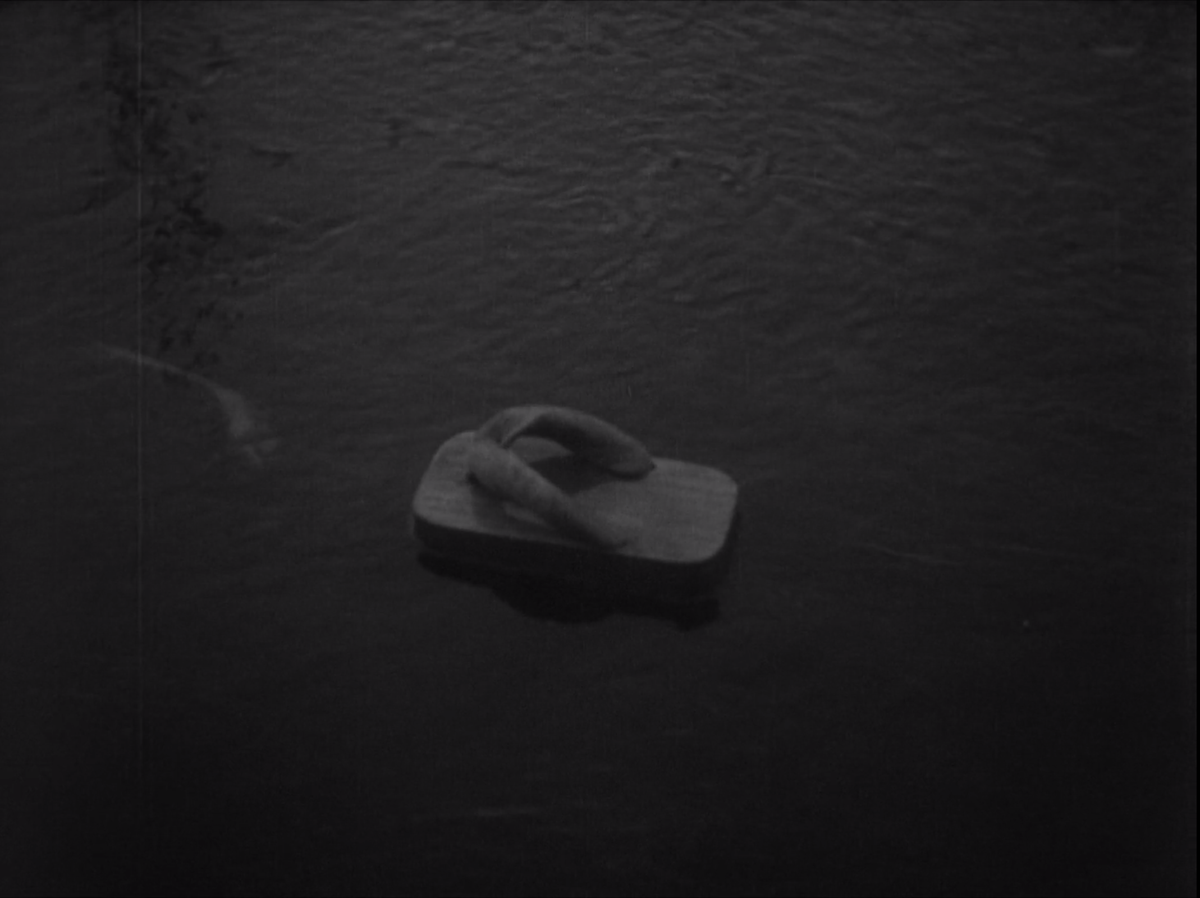

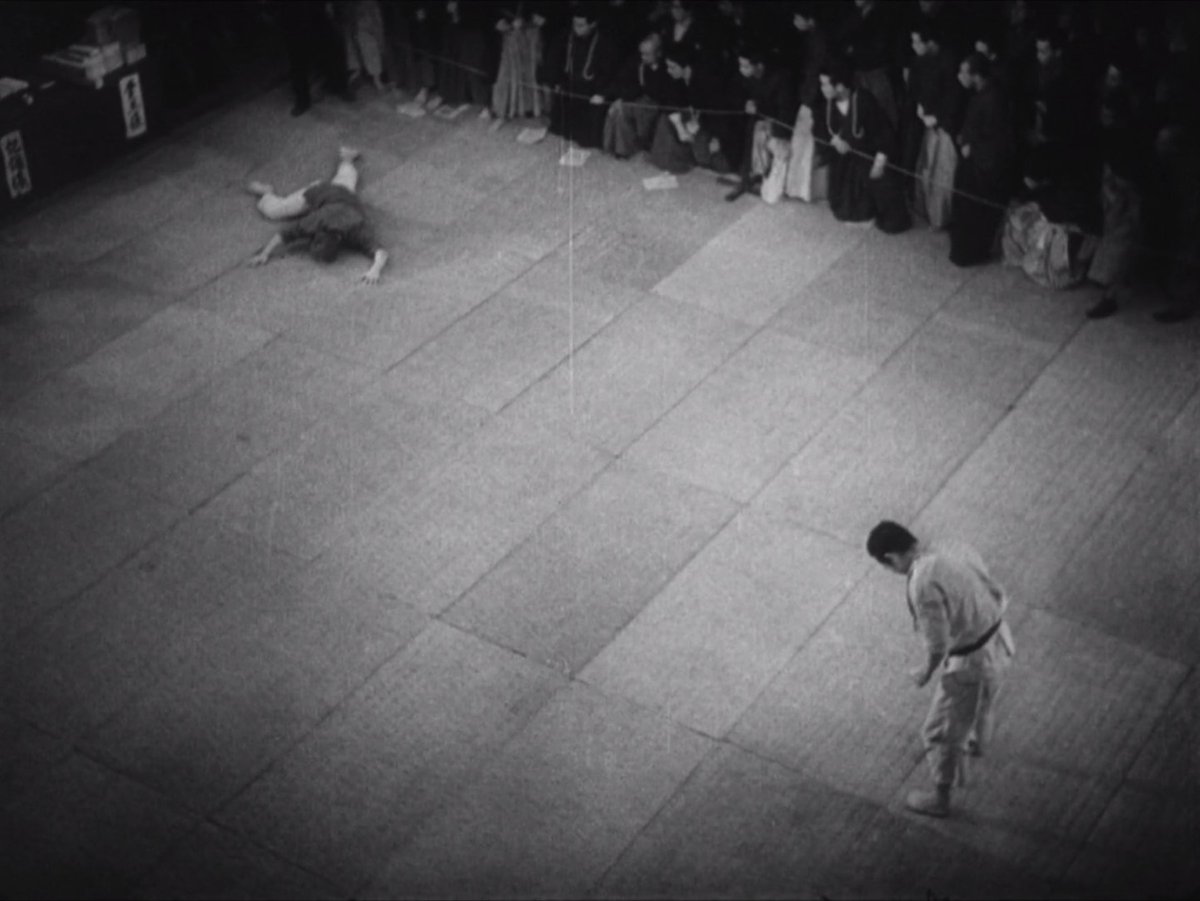

Embora não seja um grande filme, A Saga do Judô traz algumas sequências bem interessantes, como aquela que ilustra a passagem do tempo ao acompanhar um geta (uma espécie de tamanco) e, claro, aquelas que trazem as lutas entre os personagens.

É bacana, por exemplo, como Kurosawa constrói cada luta de modo diverso, não só nos movimentos dos personagens, mas na ambientação e na montagem das sequências, incutindo elegância nos combates e sugerindo a estudada paciência dos oponentes.

Revelador, também, é a maneira como Kurosawa ressalta a vilania de Higaki (Ryûnosuke Tsukigata) ao retratá-lo como um homem “ocidentalizado” através de seus figurinos e ao contrapor a visão espiritual que Sugata tem de uma flor e o descaso com que o vilão a usa como cinzeiro.

Ganhando uma continuação dois anos depois (a qual comentarei em breve), A Saga do Judô pode soar genérico como seu título em português, mas não deixa de ser um marco histórico por ter sido o primeiro passo de um dos maiores cineastas que a Arte produziu.

126) A Mais Bela (Ichiban utsukushiku, 1944)

Dir: Akira Kurosawa

Fot: Jôji Ohara

Se A Saga do Judô foi um bom primeiro passo na carreira de Kurosawa, o segundo foi desastroso: resumindo-se ao papel de filme de propaganda encomendado pelo governo, é de uma pieguice ímpar.

Dir: Akira Kurosawa

Fot: Jôji Ohara

Se A Saga do Judô foi um bom primeiro passo na carreira de Kurosawa, o segundo foi desastroso: resumindo-se ao papel de filme de propaganda encomendado pelo governo, é de uma pieguice ímpar.

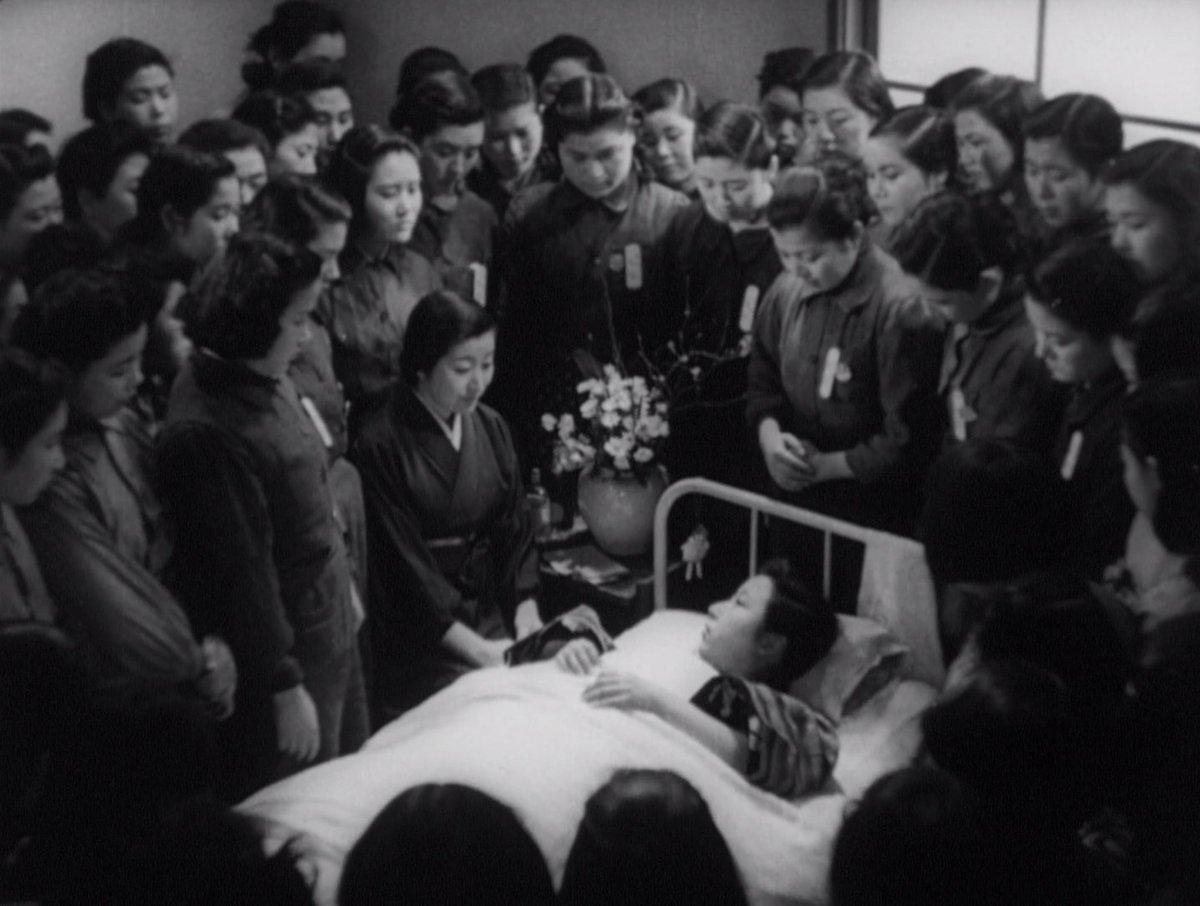

Ambientado em uma fábrica de elementos ópticos usados na mira de armas de guerra (especialmente de aviões), o filme acompanha os esforços das operárias para atingir a cota de produção depois que esta é aumentada em 70% (o governo queria 50%, mas elas insistem em mais).

Com um roteiro frágil que se resume a incidentes nos quais as operárias se mostram determinadas a sacrificar a saúde e o que mais for necessário para atingir a cota enquanto se martirizam por qualquer falha, o filme usa o nacionalismo no lugar de desenvolvimento de personagem.

Mais uma vez trazendo Takashi Shimura (aqui em um pequeno papel como diretor da fábrica), A Mais Bela ao menos foi importante para a história do próprio Kurosawa, que se apaixonou pela atriz Yôko Yaguchi durante as filmagens. Ficaram casados até a morte dela, em 1985.

127) A Saga do Judô II (Zoku Sugata Sanshirô, 1945)

Dir: Akira Kurosawa

Fot: Takeo Itô

Kurosawa realizou esta continuação para seu filme de estreia graças à insistência do estúdio Toho, mas o esforço resultou em uma obra melhor do que a original mesmo repetindo seu arco central.

Dir: Akira Kurosawa

Fot: Takeo Itô

Kurosawa realizou esta continuação para seu filme de estreia graças à insistência do estúdio Toho, mas o esforço resultou em uma obra melhor do que a original mesmo repetindo seu arco central.

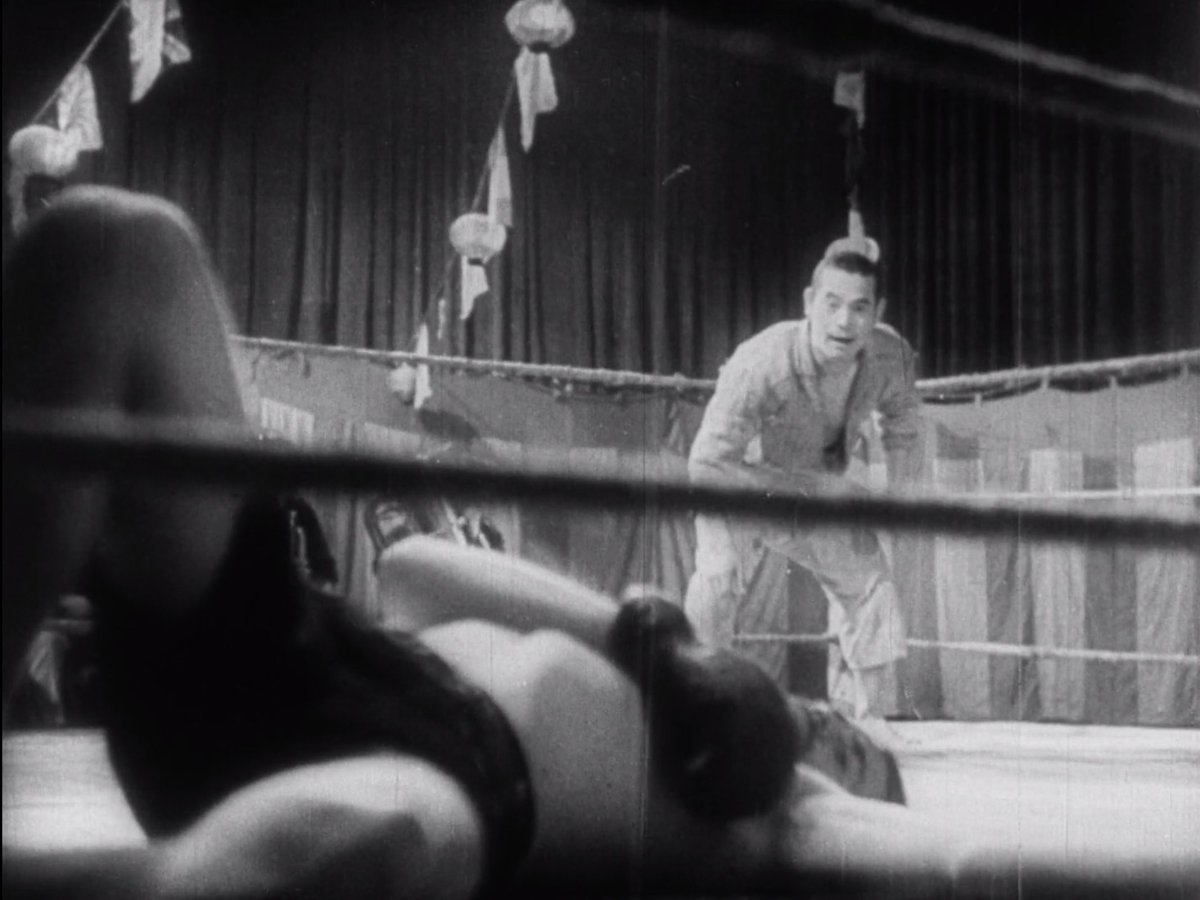

Desta vez, Sanshiro Sugata (Susumu Fujita, mais expansivo e interessante do que antes) se encontra inquieto por sentir culpa pelo destino dos lutadores que derrota, questionando seu papel como representante mais conhecido do judô e das artes marciais no Japão.

Ambientado em 1887, mas realizado no último ano da 2a Guerra e lançado apenas três meses antes de Hiroshima ser dizimada pela bomba nuclear, o filme demonstra seu anti-americanismo ao ridicularizar marinheiros dos EUA e o boxe em si, retratando-o como um espetáculo grotesco.

Ao mesmo tempo, a jornada do protagonista em busca de alguma paz interior é marcada pelo reencontro com o vilão do primeiro filme, agora "reformado", e com os irmãos mais jovens deste, que buscam vingança. O curioso é que Ryûnosuke Tsukigata vive o primeiro E um dos irmãos.

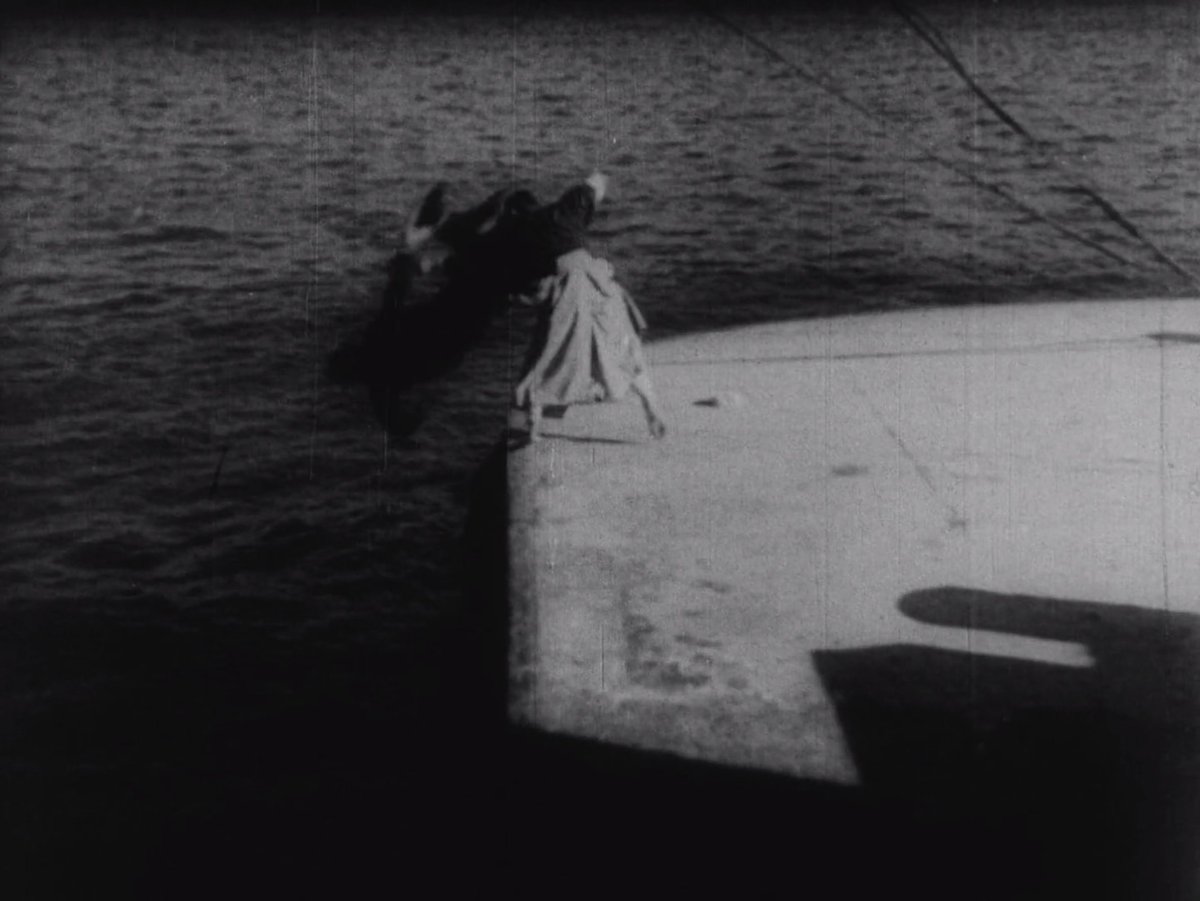

Também como no original, Kurosawa busca encenar cada luta de maneira distinta, desde a primeira, no cais (que remete à luta do mestre de Sugata no primeiro filme), até a final em uma montanha coberta de neve (o uso de tempestades - chuva, nevasca - seria recorrente em sua obra.

Porém, o mais surpreendente e belo nesta Parte II é o que ocorre APÓS a luta do clímax e que expõe como Sugata encontra sua paz não no combate em si, mas ao compreender que não precisa nem deve ser definido por seu resultado, mas por sua humanidade. Lindo demais.

128) Os Homens que Pisaram na Cauda do Tigre (Tora no o wo fumu otokotachi, 1945)

Dir: Akira Kurosawa

Fot: Takeo Itô

Baseado em uma peça Nô (estilo teatral que é uma espécie de precursor do Kabuki), o filme reconta uma história folclórica cuja natureza se reflete em seu estilo.

Dir: Akira Kurosawa

Fot: Takeo Itô

Baseado em uma peça Nô (estilo teatral que é uma espécie de precursor do Kabuki), o filme reconta uma história folclórica cuja natureza se reflete em seu estilo.

A história acompanha seis samurais que protegem seu mestre, que foi condenado à morte pelo irmão, o novo Shogun. Disfarçados como monges budistas, eles chegam a uma barreira estabelecida para capturá-los e decidem tentar atravessar usando a a lábia em vez da força.

Com cerca de uma hora de duração, o filme consiste basicamente de três sequências: uma exposição inicial, o confronto na barreira e uma longa bebedeira que surge de modo inesperado. A estrutura, porém, é frágil e o roteiro soa como um primeiro tratamento abandonado.

Ainda assim, o embate entre Benkei, o líder dos samurais, e Togashi, comandante da barreira, tem momentos interessantes que permitem a Kurosawa ironizar as construções religiosas através das invencionices do primeiro.

(Aliás, vale apontar que Benkei é vivido por Denjirô Ôkôchi e Togashi, por Susumu Fujita - que, nos dois A Saga do Judô, interpretaram mestre e aprendiz. O elenco traz ainda outro ator favorito de Kurosawa, Takashi Shimura.)

Infelizmente, Kurosawa faz um cálculo muito errado ao conferir grande destaque ao personagem interpretado pelo comediante Ken& #39;ichi Enomoto, que, numa função dramatúrgica quase de bobo da corte, passa o filme inteiro fazendo caretas que afundam qualquer possibilidade de tensão.)

Mais um trabalho menor do início da carreira de Kurosawa (e que, por sinal, foi censurado por vários anos pela junta norte-americana que controlou o Japão depois da Segunda Guerra), o filme antecipa alguns de seus temas futuros na figura de Benkei, mas é... esquecível.

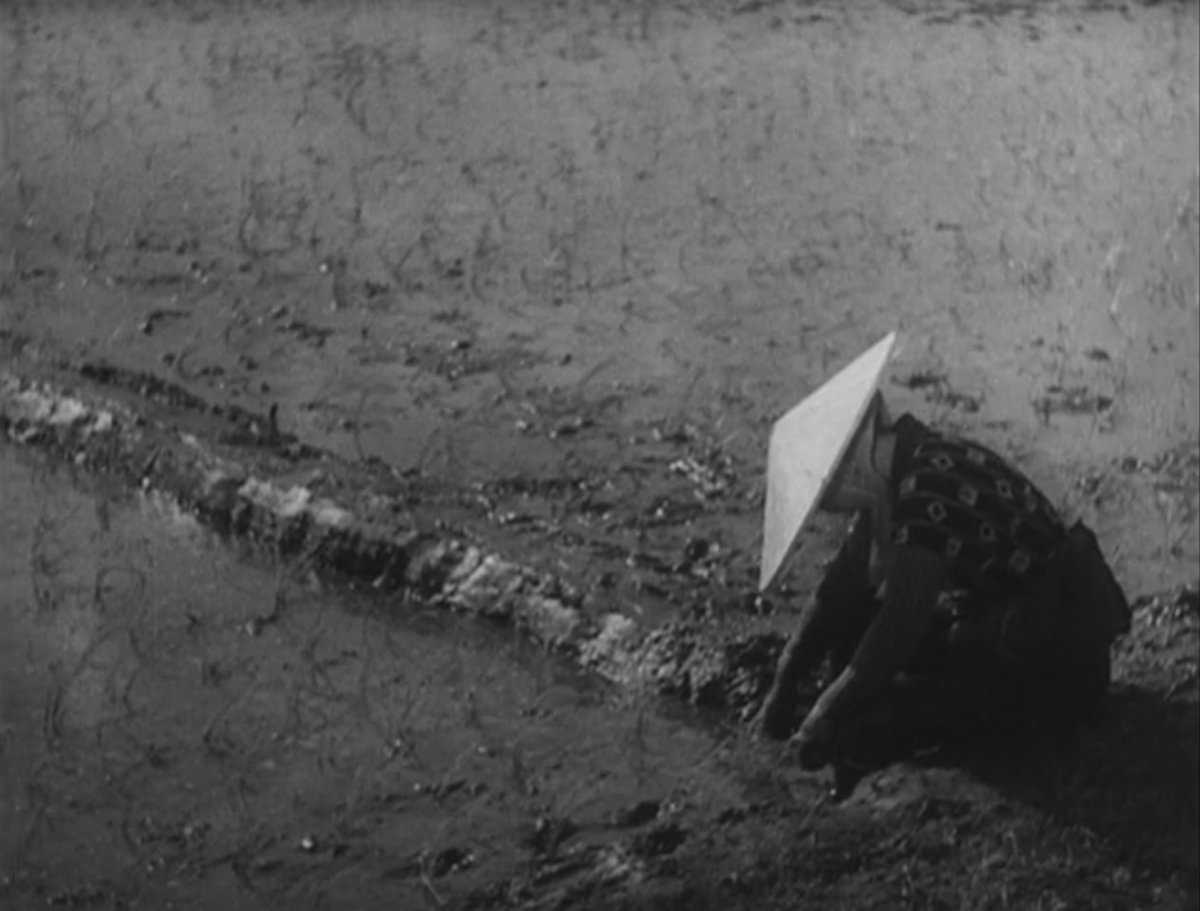

129) Não Lamento Minha Juventude (Waga seishun ni kuinashi, 1946)

Dir: Akira Kurosawa

Fot: Asakazu Nakai

O quinto longa de Kurosawa é também seu primeiro com direito a ser chamado de "obra-prima", acompanhando cerca de 15 anos da vida de uma mulher através da História do Japão.

Dir: Akira Kurosawa

Fot: Asakazu Nakai

O quinto longa de Kurosawa é também seu primeiro com direito a ser chamado de "obra-prima", acompanhando cerca de 15 anos da vida de uma mulher através da História do Japão.

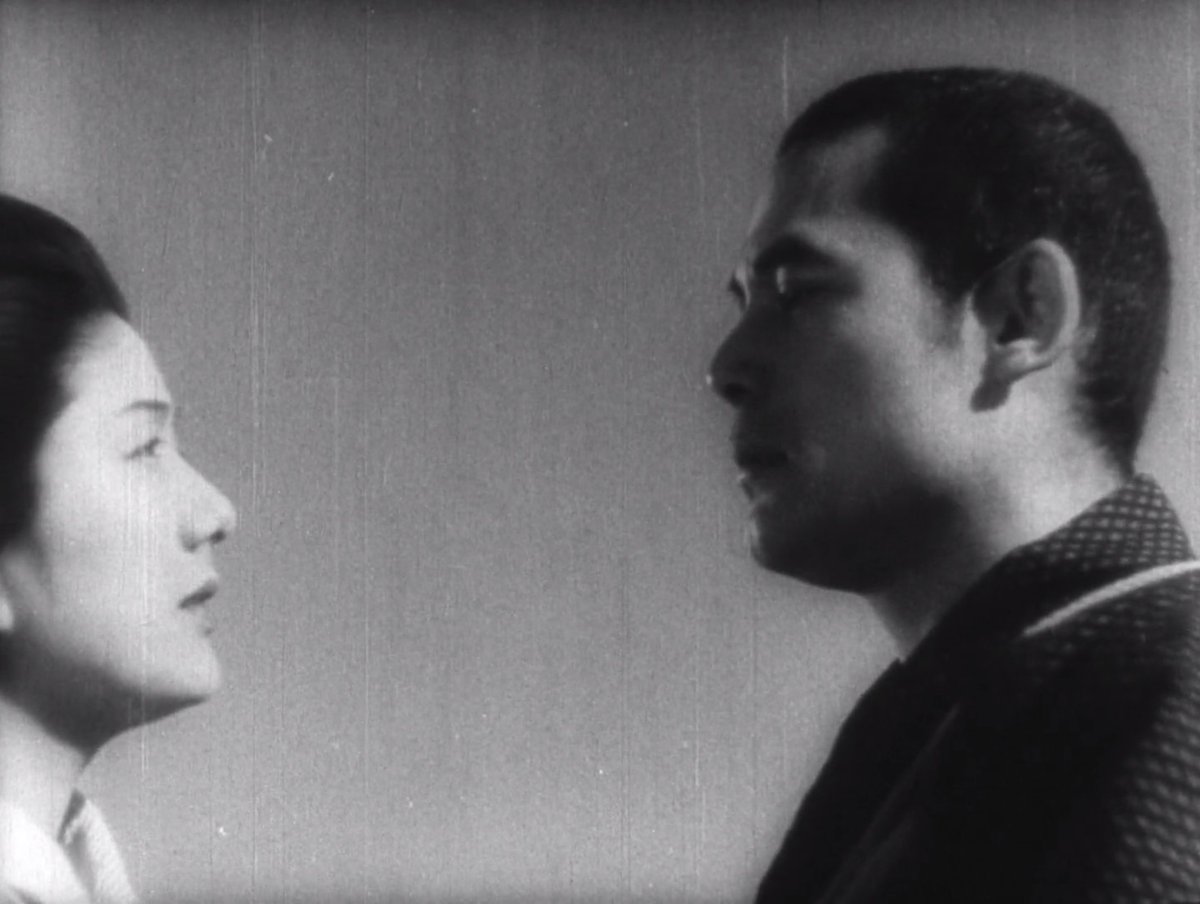

Vivida brilhantemente por Setsuko Hara, Yukie é uma jovem alienada que, em 1931, se sente entediada sempre que seu pretendente Noge (Susumu Fujita) discute o Incidente da Manchúria e o que este revela sobre a escalada autoritária direitista do governo japonês.

A partir daí, o filme segue a trajetória de Yukie enquanto ganha consciência política, passa a apoiar Noge em suas causas esquerdistas anti-bélicas e, mais tarde, seu mergulho completo em uma existência camponesa. É um arco complexo que a atriz ilustra de modo soberbo.

O elenco traz também outros favoritos de Kurosawa: além de Susumu Fujita, há (claro) Takashi Shimura, Denjirô Ôkôchi e Akitake Kôno em papéis secundários importantes e completamente distintos daqueles vividos nos trabalhos anteriores do cineasta (ver tweets anteriores da thread).

Contrastando totalmente com o tom propagandista de A Mais Bela, este Não Lamento Minha Juventude reflete o fato de ter sido o primeiro de Kurosawa no pós-guerra ao adotar um tom inequívoco de crítica ao Tōseiha e ao fascismo do período Shōwa, mesmo que não os cite diretamente.

Além disso, Kurosawa concebe diversas elipses criativas, elegantes e tematicamente relevantes - e duas das minhas favoritas envolvem a contraposição das mãos de Yukei no piano e em um riacho enquanto planta arroz; e outra na qual suas mãos surgem no lugar de ferramentas.

Aliás, o filme traz também uma série de tableaux inesquecíveis e que poderiam facilmente ser emoldurados - o que seria recorrente na carreira de Kurosawa, que tinha um olhar impecável para criar imagens icônicas.

E os rostos de atores e figurantes, é óbvio, são empregados pelo cineasta como mapas vivos de suas histórias e dores.

Belo também na rima visual sutil que cria entre o início, quando vemos Yukie colhendo flores, e o final, que a traz plantando arroz (o que também simboliza sua postura passiva, alienada, sendo substituída por outra combativa, atuante), Não Lamento Minha Juventude é inesquecível.

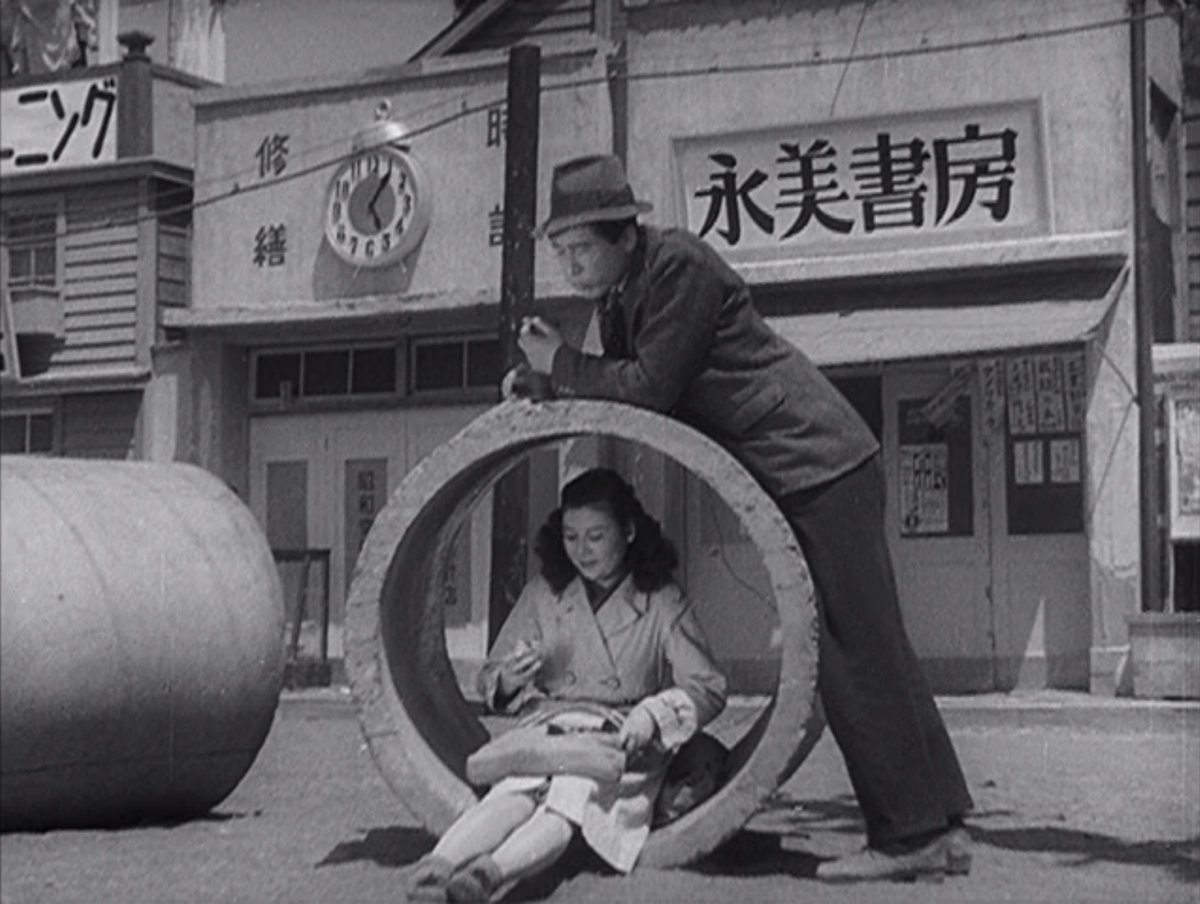

130) Um Domingo Maravilhoso (Subarashiki nichiyôbi, 1947)

Dir: Akira Kurosawa

Fot: Asakazu Nakai

O sexto longa de Kurosawa vai na direção completamente oposta ao anterior: se Não Lamento Minha Juventude contava 15 anos de história, este se passa numa única tarde.

Dir: Akira Kurosawa

Fot: Asakazu Nakai

O sexto longa de Kurosawa vai na direção completamente oposta ao anterior: se Não Lamento Minha Juventude contava 15 anos de história, este se passa numa única tarde.

O filme acompanha Masako (Chieko Nakakita) e o namorado Yuzo (Isao Numasaki) em seu encontro semanal de domingo. Pobres, eles contam com apenas 35 ienes para passar o dia - e por mais que tentem aproveitar a companhia um do outro, são o tempo todo lembrados de sua condição.

Inteligente demais para romantizar a pobreza, Kurosawa usa o cenário de um Tóquio devastada pela guerra como reflexo da situação do casal, ressaltando como Yuzo, ex-soldado, agora é abandonado por seu país depois de arriscar sua vida por este.

Masako, por sua vez, é vivida por Chieko Nakakita (que havia feito uma pequena participação em "A Mais Bela") como uma jovem alegre e otimista que, no entanto, não consegue ignorar a frustração do namorado - além de ter que lidar, desconfortável, com os impulsos sexuais deste.

Ainda que traga pontos de alegria, Um Domingo Maravilhoso é um filme melancólico que não fecha os olhos para as indignidades causadas pela miséria e para os efeitos desta sobre a relação do casal e também seus sonhos.

Mas se o filme já merece aplausos pelo modo como desenvolve sua narrativa, seu desfecho o eleva ainda mais quando, numa aposta arriscada, Kurosawa decide envolver diretamente o espectador na preservação dos sonhos do casal, que faz um apelo direto de apoio emocional ao público.

E o que vem a seguir, num tocante jogo sonoro que embaralha a fronteira entre o não-diegético e o espaço mental/emocional dos personagens, é uma sequência que comprova como Kurosawa sabia bem como fechar suas narrativas.

131) O Anjo Embriagado (Yoidore tenshi, 1948)

Dir: Akira Kurosawa

Fot: Takeo Itô

Com este filme, tem início uma das parcerias mais frutíferas do Cinema: a de Kurasawa com Toshirô Mifune, que aqui contracena com outro veterano da trupe do cineasta: o fantástico Takashi Shimura.

Dir: Akira Kurosawa

Fot: Takeo Itô

Com este filme, tem início uma das parcerias mais frutíferas do Cinema: a de Kurasawa com Toshirô Mifune, que aqui contracena com outro veterano da trupe do cineasta: o fantástico Takashi Shimura.

Adotando uma estética noir (o plano com múltiplos reflexos só não pode ser visto como referência a A Dama de Shanghai porque foram lançados com poucos meses de diferença), o filme conta a história de personagens amaldiçoados pelo crime e pela pobreza no Japão pós-guerra

Shimura é o personagem-título, um médico alcoólatra determinado a salvar o gângster vivido por Mifune da tuberculose e, quem sabe, afastá-lo da Yakuza - uma tarefa complicada pelos constantes (e muitas vezes divertidos) embates causados pelo temperamento estourado de ambos.

Contando com sua própria versão da femme fatale na figura de Nanae (Michiyo Kogure) e estabelecendo o perigoso Okada (Reizaburô Yamamoto) como vilão, O Anjo Embriagado não tem ilusões a respeito do caráter de nenhum de seus personagens, que se diferenciam só na escala de torpeza.

Aliás, se há uma personagem inocente é Miyo, interpretada por Chieko Nakakita, que havia acabado de fazer Um Domingo Maravilhoso com Kurosawa e era outra integrante de sua "trupe". Já a jovem vivida por Yoshiko Kuga se estabelece mais como um... símbolo de redenção, digamos.

Empregando o esgoto a céu aberto no centro da vizinhança como uma metáfora clara da corrupção que devora os personagens, Kurosawa também confere toques de leveza ao filme através da interação entre médico e paciente e inclui um número musical moderno (pra época) na narrativa.

Pessimista como exigem o gênero e, de certo modo, o temperamento de seu diretor, O Anjo Embriagado é um exercício tenso e eficaz que serviu, entre outras coisas, para comprovar (mais uma vez) a versatilidade de Kurosawa.

O próximo filme da maratona Kurosawa seria "Cão Danado", que ele dirigiu em 1949. No entanto, como revi o filme há pouco menos de dois anos (está na minha lista de vistos e revistos de 2018: http://cinemaemcena.cartacapital.com.br/coluna/ler/2423/89-2018-em-numeros-e-estrelas),">https://cinemaemcena.cartacapital.com.br/coluna/le... vou saltar direto para o próximo: Rashomon.

(Eu vi Rashomon pela última vez em 2003. Está na minha lista daquele ano: http://cinemaemcena.cartacapital.com.br/coluna/ler/2375/31-2003-em-numeros-e-estrelas)">https://cinemaemcena.cartacapital.com.br/coluna/le...

Não, mentira: o próximo é O Escândalo, que ele também dirigiu em 1950, mas lançou antes de Rashomon.

E é um filme que, confesso, nunca vi. :(

Ou :), já que tenho Kurosawa pra descobrir!

E é um filme que, confesso, nunca vi. :(

Ou :), já que tenho Kurosawa pra descobrir!

134) O Escândalo (Shûbun, 1950)

Dir: Akira Kurosawa

Fot: Toshio Ubukata

Este foi o segundo filme que Kurosawa dirigiu fora dos estúdios Toho e acompanha os esforços de um pintor (Toshirô Mifune) e de uma cantora (Shirley Yamaguchi) pra processar um tabloide por difamação.

Dir: Akira Kurosawa

Fot: Toshio Ubukata

Este foi o segundo filme que Kurosawa dirigiu fora dos estúdios Toho e acompanha os esforços de um pintor (Toshirô Mifune) e de uma cantora (Shirley Yamaguchi) pra processar um tabloide por difamação.

No meio do caminho, porém, o filme passa a se concentrar nos dilemas morais do advogado vivido por Takashi Shimura, que, viciado em corridas de cavalo e pai de uma jovem vitimada pela tuberculose, é abordado pelo dono do tabloide para sabotar o caso do próprio cliente.

De um ponto de vista temático, O Escândalo segue os passos dos trabalhos anteriores (mas pós-guerra) do cineasta ao olhar criticamente para a influência do Ocidente sobre a sociedade japonesa, mas Kurosawa parece perder o foco ao investir também em elementos frágeis de melodrama.

Além disso, as sequências do julgamento são apenas absurdas em suas reviravoltas e dramas - e esta falta de plausibilidade afeta a narrativa. E por melhor que Shimura seja (e ele é sempre excelente), seu personagem começa a soar repetitivo a partir de certo ponto.

Enquanto isso, Mifune e Yamaguchi fica presos a figuras que oscilam apenas entre a indignação diante da difamação e a compaixão pela jovem Masako (Yôko Katsuragi), jamais justificando de fato a primeira e recaindo no clichê com a segunda.

Ainda assim, Kurosawa imprime personalidade ao filme através de seus característicos movimentos de câmera (e dos atores) e de suas composições marcantes, tornando O Escândalo um filme interessante mesmo quando seu roteiro pouco oferece.

135) Rashomon (Rashômon, 1950)

Dir: Akira Kurosawa

Fot: Kazuo Miyagawa

Foi com este filme que Kurosawa se tornou um nome conhecido fora do Japão e se estabeleceu como um dos cineastas mais respeitados da História. E não haveria como ser diferente: trata-se de uma obra-prima.

Dir: Akira Kurosawa

Fot: Kazuo Miyagawa

Foi com este filme que Kurosawa se tornou um nome conhecido fora do Japão e se estabeleceu como um dos cineastas mais respeitados da História. E não haveria como ser diferente: trata-se de uma obra-prima.

Revolucionário em sua estratégia de questionar a veracidade dos incidentes que retratava e, no processo, surpreendendo o espectador com a percepção de que o narrador cinematográfico também pode mentir, o filme conta quatro versões sobre a morte violenta de um homem.

Com uma fotografia soberba de Kazuo Miyagawa, que explora as sombras na floresta para invocar uma atmosfera tensa e ambígua, contrastando-a à forte luz sob a qual a verdade (ou "verdadeS") é "revelada", Rashomon ainda usa - algo típico do diretor - o temporal de modo esplêndido.

Sempre auxiliado pelas performances de Toshirô Mifune e Takashi Shimura, Kurosawa aqui volta a trabalhar também com Masayuki Mori - e embora jamais tenha voltado a escalar Machiko Kyô, esta cria uma personagem que consegue se manter fiel ao que está sentindo mesmo ao mentir.

Com um roteiro complexo que muito diz sobre a natureza humana em sua tendência de reler os fatos sob a luz das próprias necessidades (emocionais, psicológicas ou legais), Rashomon é um marco em linguagem e mensagem. Aos 40 anos e com 11 filmes, Kurosawa conquistava o mundo.

137) O Idiota (Hakuchi, 1951)

Dir: Akira Kurosawa

Fot: Toshio Ubukata

Adaptação do romance de Dostoiévski, o filme foi mutilado pelo estúdio em sua pós-produção, sendo cortado dos 266 minutos originais para 166 (o material extra é considerado perdido).

Dir: Akira Kurosawa

Fot: Toshio Ubukata

Adaptação do romance de Dostoiévski, o filme foi mutilado pelo estúdio em sua pós-produção, sendo cortado dos 266 minutos originais para 166 (o material extra é considerado perdido).

Além dos habituais Toshirô Mifune e Takashi Shimura, o elenco traz também outros veteranos da obra de Kurosawa, como Setsuko Hara (Não Lamento Minha Juventude), Masayuki Mori como o personagem-título, Yoshiko Kuga (O Anjo Embriagado) e Minoru Chiaki (Rashomon).

Mantendo-se fiel à obra original (ao menos até o desfecho, que é muito diferente), O Idiota nem sempre parece justificar sua extensão - o que, paradoxalmente, talvez deixasse de ser o caso em sua versão estendida -, soando episódico em vários momentos.

Isto não quer dizer, claro, que o filme não tenha vários momentos que permitem a Kurosawa desenvolver seu estilo com brilhantismo, seja na marcação de cena dos atores ou nas composições dos quadros.

Além disso, as paisagens cobertas de neve servem perfeitamente ao modo como o cineasta empregava fenômenos meteorológicos como expressão dos tumultos internos de seus personagens - algo também refletido no próprio design de produção.

Trazendo aquele que talvez seja o personagem mais puro da filmografia do diretor (ao lado de Dersu Uzala, mas ainda chegaremos lá), O Idiota não é, contudo, um de seus trabalhos mais consistentes. Mas um Kurosawa menor ainda é algo notável.

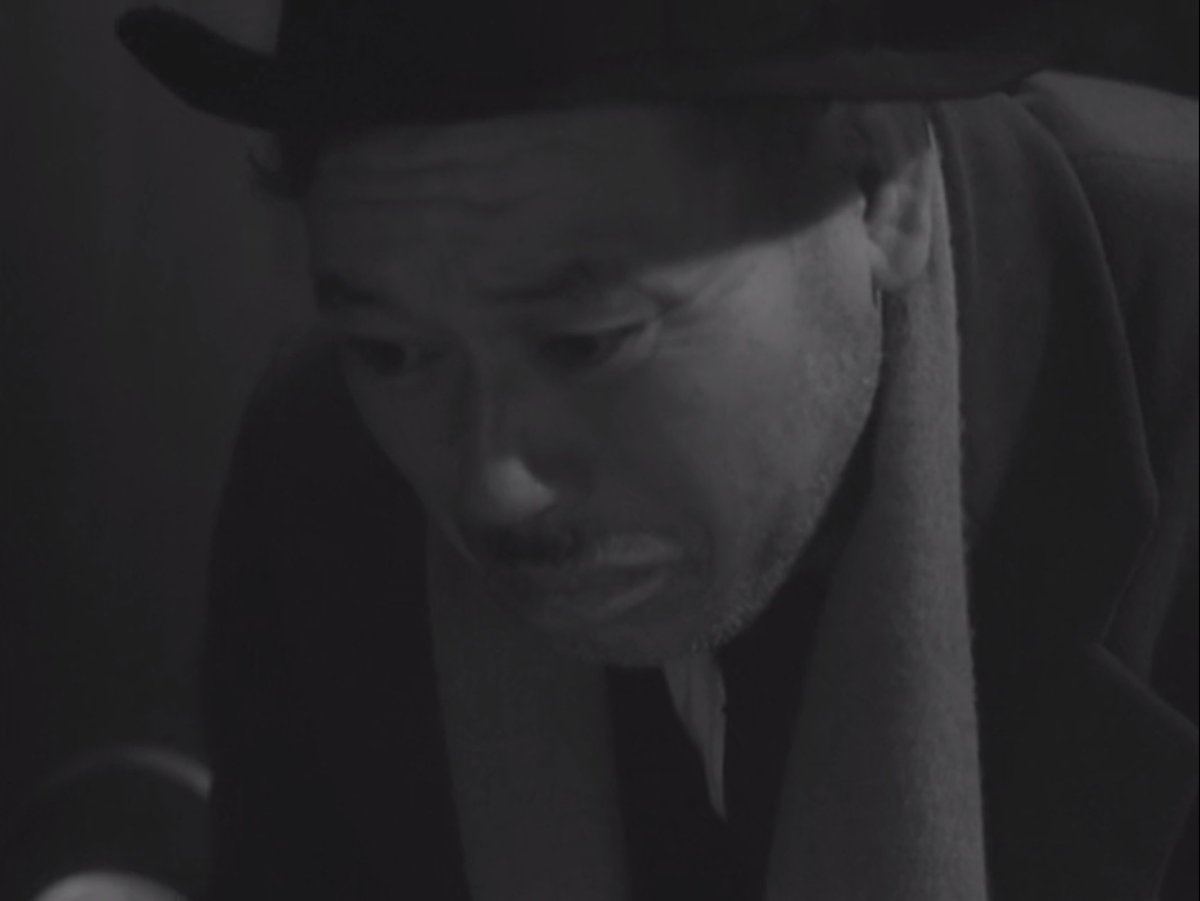

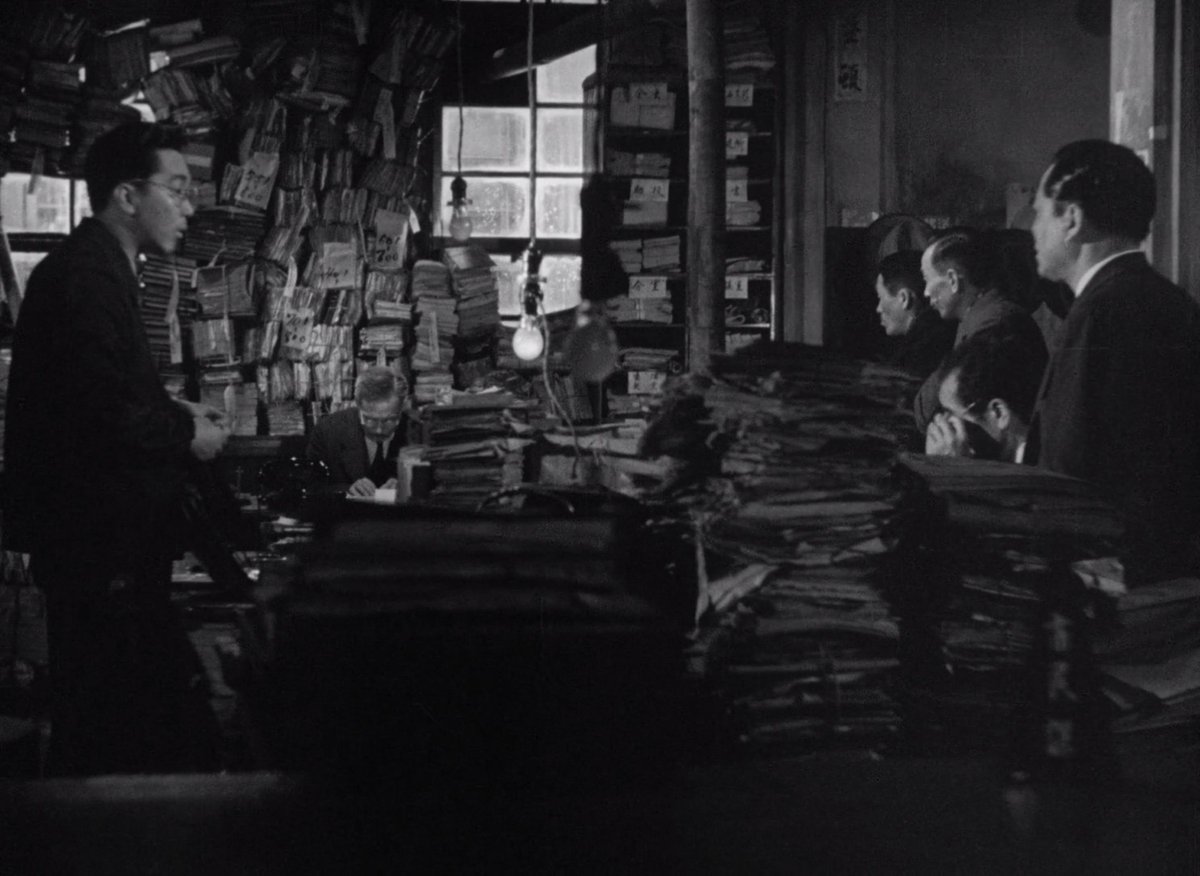

141) Viver (Ikiru, 1952)

Dir: Akira Kurosawa

Fot: Asakazu Nakai

Trazendo Takashi Shimura (sempre ele) no papel de um burocrata já de idade avançada que descobre ter um câncer que o matará em meses, "Viver" - a beleza deste título! - o acompanha em seu despertar tardio.

Dir: Akira Kurosawa

Fot: Asakazu Nakai

Trazendo Takashi Shimura (sempre ele) no papel de um burocrata já de idade avançada que descobre ter um câncer que o matará em meses, "Viver" - a beleza deste título! - o acompanha em seu despertar tardio.

Tocante em sua paciência ao testemunhar o processo interno do protagonista, Kurosawa permite que ele navegue entre o impulso de tentar experimentar de uma vez só tudo que perdeu, a reflexão sobre a própria vida, o esforço de absorver a vitalidade alheia e a epifania final.

A força desta epifania, é essencial apontar, vem de sua simplicidade, da compreensão de que todo gesto traz consequências - e que romper seu treinamento de décadas para a imobilidade da burocracia é um passo que, mesmo pequeno para ele, pode ser instrumental para o próximo.

Porém, se os dois primeiros atos de Viver são comoventes, o derradeiro se revela brilhante ao mover sua cronologia para permitir que o que já sabemos se torne uma revelação gradual para os que conviveram com o personagem, levando-nos a testemunhar um possível renascer coletivo.

"Não posso me dar ao luxo de odiar as pessoas. Não tenho tempo para isso", diz o protagonista em certo ponto. E o que o filme nos faz perceber é que nós tampouco sabemos se temos - e que se deixarmos para criar um mundo melhor apenas no fim, este pode chegar antes que o façamos.

O filme seguinte de Kurosawa, dirigido dois anos depois de "Viver", foi Os Sete Samurais, esta preciosidade. Porém, como revi o filme há pouco tempo, vou pulá-lo na maratona.

Read on Twitter

Read on Twitter