活版印刷術はまさに「革命」と呼ぶにふさわしい技術革新だったのだ。今回は、15世紀から16世紀にかけてヨーロッパで出版された「ビジネス書」と「宗教書」をテキスト解析し、出版物を通じたアイデアの拡散とその帰結を明らかにした研究を紹介するのだ。かなり長いまとめなのだ!

(1/26)

(1/26)

以前にも紹介した通り、活版印刷術は宗教改革の趨勢に影響を与えた重要な要因だったのだ。ルターに始まる宗教改革(プロテスタントの「アイデア」)は、出版物を通じて各都市に伝播し、その「宗教書」を読んだエリート層を中心に都市の内部に拡散していったのだ。

https://twitter.com/bot99795157/status/1127672969298210816?s=21

(2/26)">https://twitter.com/bot997951...

https://twitter.com/bot99795157/status/1127672969298210816?s=21

(2/26)">https://twitter.com/bot997951...

でも活版印刷とその製品としての出版物によって広まったのは、プロテスタントの考えだけではないのだ。この研究では商業をするために必須の知識が満載の本、つまり当時のいわば「ビジネス書」の出版にも注目しているのだ。

(3/26)

(3/26)

イタリアのベニスで14世紀ごろに誕生したとされる「複式簿記」や、経営に必要な算術の基本、適切な契約の結び方、手形の発行方法、アラビア数字の使用といったビジネスをより円滑に進めるために必要な知識は、「ビジネス書」を通じてヨーロッパの商人たちに拡散していったのだ。

(4/26)

(4/26)

ビジネスに関する知識が普及することで、より活発な経済活動が行われることになり、経済が成長するのだ。また、プロテスタントの考えが広まれば、その結果として宗教改革が進んでいくことが見込まれるのだ。至ってシンプルな主張なんだけど、問題はこれをどう実証するのか?なのだ。

(5/26)

(5/26)

この研究では1454-1600年にヨーロッパで出版された全て(約30万)の出版物のタイトル・出版年・出版地(都市)・著者といった書誌情報を収集し、その中から「ビジネス書」と「宗教書」を特定、「いつ・どこで・何冊の(ビジネス/宗教)本が出版されたか」をデータ化しちゃったのだ…!

(6/26)

(6/26)

ただ、ここで難しいのが「宗教書」の扱いなのだ。著者の宗派(プロテスタント/カトリック)の情報があれば、その本が「プロテスタント本」なのか「カトリック本」なのかわかるんだけど、大部分の出版物はその重要な情報が欠落していたのだ。

(7/26)

(7/26)

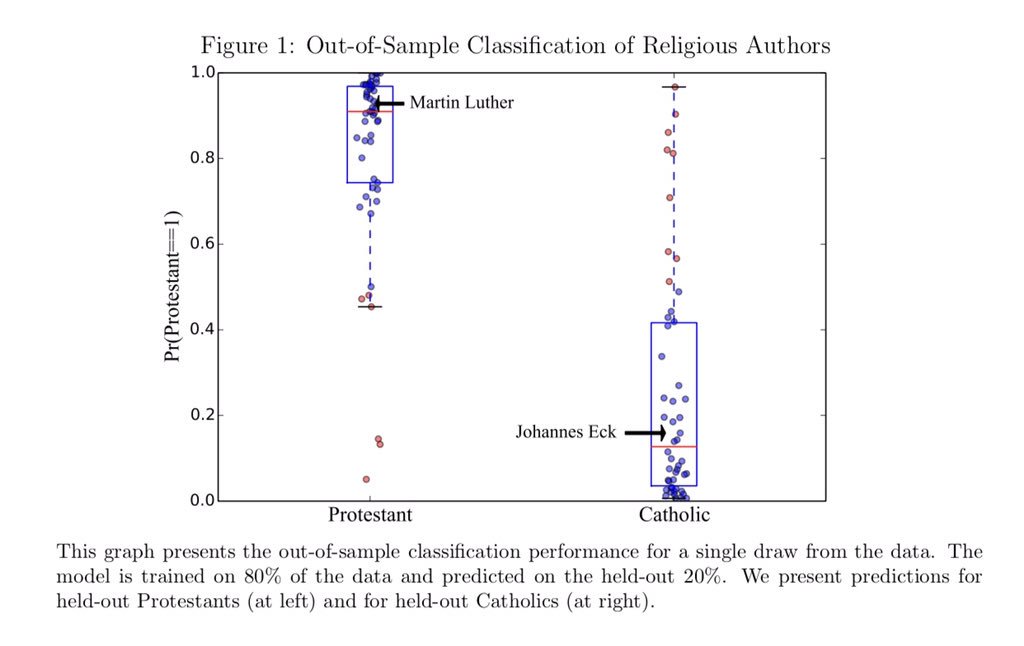

そこで登場するのがテキスト解析なのだ。既に宗派が分かっている著者をそれぞれ約200人ずつランダムに抽出し、各宗派がタイトルに使いがちな「フレーズ(単語)」の傾向を推定したのだ。それを元に出版物の宗派を推定するモデルを作り、宗派不明の出版物を分類したのだ。ひぇ〜〜〜!!!

(8/26)

(8/26)

データも揃ったし、いざ実証!…というわけにはいかないのだ。出版の傾向と都市の経済成長や宗教改革の因果関係を分析する時に障害となるのが、やっぱり「内生性」の問題なのだ。この研究はそれをユニークな操作変数で解決しているのだ(IVについては引用ツイート参照)

https://twitter.com/bot99795157/status/1132844199110295552?s=21

(9/26)">https://twitter.com/bot997951...

https://twitter.com/bot99795157/status/1132844199110295552?s=21

(9/26)">https://twitter.com/bot997951...

内生性の問題を克服するには、そもそも出版はどういうメカニズムのもとに行われるのかを知る必要があるのだ。著者たちが注目したのは、「市場競争の原理」なのだ。活版印刷術を修得した人がある都市の中に複数人いれば、そこでは必ず「競争」が起こるはずなのだ。

(10/26)

(10/26)

活版印刷は、少なくとも宗教改革が始まるまでは色々な規制(例えば教会やギルド)が緩い一方で、参入障壁はかなり高かったのだ。技術の獲得がそもそも難しく、多くの設備投資と固定費用が必要だったことに加え、独占・寡占状態の印刷業者による新規参入の妨害があったりしたのだ。

(11/26)

(11/26)

じゃあ新規参入が起こりやすいタイミングはいつかを考えると、自然に出てくる答えは「今いる印刷業者が死ねばいい」ということなのだ。そこでこの研究では、1517年以前(宗教改革以前)の各都市の印刷業者のリストと、彼らが「いつ死んだか」をデータ化したのだ。

(12/26)

(12/26)

新規参入によって印刷業者の間で競争が起これば、それだけ出版物の量が増え、価格も低下するはずなのだ。出版物の量はすでに話したようにデータはあるのだ。じゃあ価格はどうするのか?ここで登場するのがなんとあの「クリストファー・コロンブス」の息子なのだ。

(13/26)

(13/26)

コロンブスの息子であるエルナンド・コロンは、ハプスブルク家に仕えていたのだ。彼の夢は「世界中の全ての本が収蔵された図書館を作ること」で、ヨーロッパの40以上の都市を巡りながら各地で本を買いまくったのだ。この研究ではその購入リストに注目したのだ!

(14/26)

(14/26)

エルナンドの蔵書リストには、「どこで・いつ・いくらで」その本を買ったのかという超重要な情報がついていたのだ!ほぼヨーロッパ全域に及んだ彼の努力の結晶たるこのデータは、当時の出版価格を知る上で他に比肩しうるものは存在しないと言っていいのだ。

(15/26)

(15/26)

統計分析の結果、

・その都市で業者が多いほど出版物価格が低くなること

・業者が死亡した都市では業者の数が増え、その結果として出版量も増えること

が明らかになったのだ。死人が出た好機に乗じて他の人達も印刷業を始め、結果的に市場に競争が生まれたということなのだ。

(16/26)

・その都市で業者が多いほど出版物価格が低くなること

・業者が死亡した都市では業者の数が増え、その結果として出版量も増えること

が明らかになったのだ。死人が出た好機に乗じて他の人達も印刷業を始め、結果的に市場に競争が生まれたということなのだ。

(16/26)

「印刷業者の新規参入は業者間の競争を促す」ということから類推されるのは、競争の原理は出版物の量や価格だけでなく、コンテンツにも影響を与えていたのではないか、ということなのだ。ここでようやく「ビジネス書」と「宗教書」の話に戻ってこれるのだ!

(17/26)

(17/26)

印刷業者間の競争が起こることで、他の業者との競争に勝ち抜くために「より新しい内容」を出版するインセンティブが生じると考えられるのだ。当時の「新しい」といえば?そう、ビジネスの知識と、目下論争中の宗教の話なのだ!

(18/26)

(18/26)

統計分析の結果、印刷業者が死亡した都市では業者の数が増え、その結果としてビジネス書と宗教書の出版量が増えていたことが明らかになったのだ。宗教書はプロテスタントもカトリックもどっちも増えていたのが興味深いのだ。要はどっちも買わせるつもりだったのだ!

(19/26)

(19/26)

いよいよ本題なのだ!「印刷業者の死亡」は出版市場の競争を激化させることでビジネス書と宗教書の出版を促したけど、「都市の経済成長」や「宗教改革の推進」とは “直接的な” 関係は無いはずなのだ。つまり操作変数として使えるということなのだ!

(20/26)

(20/26)

「印刷業者の死亡」を操作変数とした分析の結果、ビジネス書の出版量が増えると、1500ー1600年の269のヨーロッパの都市の人口成長率(≒経済成長)が高くなっていたことが明らかになったのだ。あらゆるタイプの本の出版量ではなく、ビジネス書だけ効果があったのだ!

(21/26)

(21/26)

さらに、1450-1589年の間に生まれた約1000人のドイツ人の個人データを使った分析もしているのだ。「印刷業者の死亡」を操作変数とした分析の結果、20代(専門知識を獲得する時期)にビジネス書の出版量が増えると、商業の職(ブルジョワ)に就く確率が高くなっていたのだ!

(22/26)

(22/26)

その一方で、教会職に就く確率が低くなっていたこともわかったのだ。ビジネスの知識を得た当時のエリート層は宗教というかつてのエリートの世界ではなく商業の世界に入っていったのだ。その結果として各都市での経済成長も促進されたと考えられるのだ。

(23/26)

(23/26)

同じく「印刷業者の死亡」を操作変数とし、1522-1554年(アウグスブルクの宗教和議の前年まで)のドイツの各都市を対象とした分析の結果、プロテスタント本の出版量が増えると、各都市が宗教改革を受け入れる(改革関連法の施行)確率が高くなっていたことが明らかになったのだ。

(24/26)

(24/26)

話をまとめると

印刷・出版市場の競争→アイデアの拡散→経済成長/宗教改革

となるのだ。「アイデア」は確かに重要だったんだけど、それが拡散した背後には経済的な原理(市場競争)が働いていたということなのだ〜!

(25/26)

印刷・出版市場の競争→アイデアの拡散→経済成長/宗教改革

となるのだ。「アイデア」は確かに重要だったんだけど、それが拡散した背後には経済的な原理(市場競争)が働いていたということなのだ〜!

(25/26)

論文はここから読めるのだ。

http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/dp1600.pdf

実は6年ぐらい前から改訂が続いている研究で、最初は50ページも無かったのに2019年の最新版は150ページ以上あるのだ。出版される時はどうなってしまうのだ…?

(26/26)">https://cep.lse.ac.uk/pubs/down...

http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/dp1600.pdf

実は6年ぐらい前から改訂が続いている研究で、最初は50ページも無かったのに2019年の最新版は150ページ以上あるのだ。出版される時はどうなってしまうのだ…?

(26/26)">https://cep.lse.ac.uk/pubs/down...

「拡散するアイデア:出版市場・経済成長・宗教改革」として追加しておいたのだ〜。

ア https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="㊙️" title="Circled ideograph secret" aria-label="Emoji: Circled ideograph secret">イさんのお尻と学ぶ統計学 - Togetter https://togetter.com/li/1342003 ">https://togetter.com/li/134200...

https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="㊙️" title="Circled ideograph secret" aria-label="Emoji: Circled ideograph secret">イさんのお尻と学ぶ統計学 - Togetter https://togetter.com/li/1342003 ">https://togetter.com/li/134200...

ア

Read on Twitter

Read on Twitter